为什么“户外生存工具有哪些”成为热搜?

打开搜索框,你会发现“户外生存工具有哪些”几乎每周都在攀升。原因很简单:越来越多的人把周末交给山野,而山野不会提前打招呼。一次迷路、一场暴雨、一次手机没电,都可能让“城市经验”瞬间失效。于是,大家开始用搜索为自己补课,试图用一张清单把风险降到最低。

怎么选最实用?先回答三个自问自答

Q1:我是轻装徒步还是长线穿越?

答案决定重量上限。轻装徒步把**总包重控制在10%体重以内**,所以多功能合一的小刀、钛合金水壶、轻量滤水器更吃香;长线穿越则允许你带**斧头、折叠铲、卫星通讯器**,因为它们能换来更高的安全系数。

Q2:我去的地形最怕什么?

- 高海拔:最怕失温,**羽绒救生毯**比羊毛毯轻一半,保温却提升三倍。

- 雨林:最怕湿柴,**镁棒打火器**即使泡过水也能打出三千度火花。

- 沙漠:最怕脱水,**手动泵式滤水器**一小时能出五升直饮水。

Q3:我的动手能力在什么段位?

新手选“一键式”装备:折叠锯一甩即开、净水吸管直接吮吸。

老鸟可以玩“模块化”:把**刀柄掏空做储物仓**,再把打火石嵌在刀鞘里,节省空间又提升趣味。

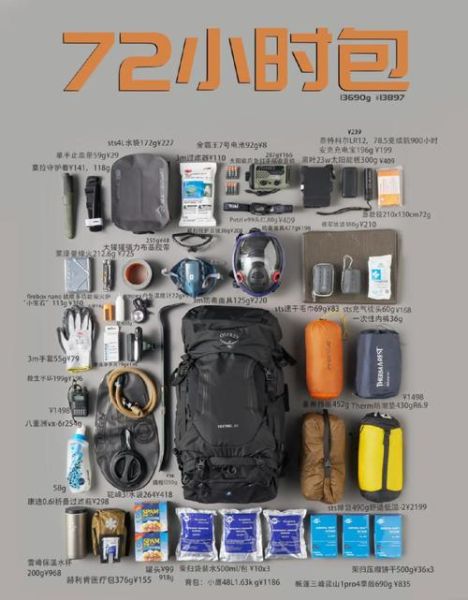

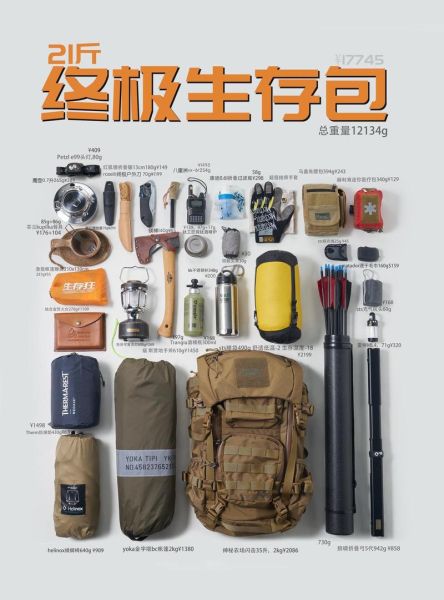

户外生存工具硬核清单(按场景拆解)

1. 火源系统:点燃生存的第一口气

镁棒+防水火柴+棉花浸凡士林,三重备份才稳。镁棒刮下的碎屑能在潮湿环境瞬间点燃,而浸蜡棉球是天然助燃剂,重量只有2克/颗。

2. 水源系统:喝错一口,可能毁掉整个旅程

推荐组合:折叠软水壶+超滤吸管+净水片。软水壶可卷收,空瓶不占地方;超滤吸管能过滤细菌与寄生虫;净水片对付病毒,30分钟完成最后一击。

3. 庇护系统:睡得好,才有力气走出困境

- 应急:一次性**救生帐篷**仅250克,反射层能把体温锁在内部。

- 常规:210T涤纶**天幕**+轻量铝杆,可搭出A型、菱形、披风三种模式。

4. 导航与通讯:别只依赖手机信号

把**离线地图APP**提前下载到手机,再配一块**太阳能充电板**,白天挂在包外补电。真正硬核玩家会加一台**北斗短报文终端**,无信号也能发SOS。

5. 多功能刀具:一把抵半包

选刀看三要素:钢材、锁定、重量。D2钢保持锋利,衬锁结构单手就能收刀,90克以内才算EDC级别。别忘了带**钻石磨刀棒**,5秒恢复剃刀级锋利。

容易被忽视却救命的冷门工具

1. 钢丝锯:砍树无声,比斧头轻十倍

卷起来只有钥匙扣大小,却能锯断手腕粗的枯木。夜间搭庇护所时,它不会发出斧头那种“咚咚”巨响,避免惊动野兽。

2. 反光救援毯的隐藏用法

除了裹身体,还能:

- 铺在地面当地标,**直升机从空中一眼识别**;

- 折成漏斗接雨水,配合净水片就是小型集水系统。

3. 迷你渔具包:饿急眼的终极方案

一套含钩、线、铅坠的微型渔具仅15克,丢进溪流十分钟就可能换来一条蛋白质大餐。别忘了带**荧光珠**,夜钓时鱼线在水下也能被看见。

预算有限?三步做取舍

Step1:先买“保命三件套”

镁棒+救生毯+超滤吸管,总价不到150元,却解决火、住、水三大刚需。

Step2:升级“效率型”装备

把一次性雨衣换成**可重复穿的轻量冲锋衣**,把塑料水壶换成**钛合金单层杯**,直接放火上烧水,省下燃料。

Step3:最后才考虑“舒适型”

折叠椅、咖啡挂耳、便携音箱属于“幸福感工具”,等基础装备无短板后再慢慢添置。

真实案例:90后女生独穿鳌太线,装备如何救命?

去年十月,一位90后女生在秦岭鳌太线突遇暴雪。她靠着救生帐篷+镁棒+超滤吸管在海拔3200米处坚持了48小时。救生帐篷反射层让她体温始终保持在35℃以上;镁棒点燃湿松针,融雪取水;超滤吸管把雪水直接过滤成饮用水,避免腹泻导致脱水。救援直升机发现她时,她正用反光毯铺出“SOS”字样。

常见误区:别被“战术”二字忽悠

- 误区一:越“战术”越靠谱。

真相:很多战术刀为了造型牺牲重量,徒步时反而累赘。 - 误区二:功能越多越好。

真相:瑞士军刀看似十八般武艺,真正常用的还是主刀与开罐器。 - 误区三:一次性买齐。

真相:先租后买,试过才知道钛合金值不值那个价。

最后的提醒:工具再全,也别忘了练习

周末在小区草坪扎一次天幕,用镁棒点一次火,把离线地图走一遍。当肌肉记住步骤,工具才真正成为你的“外挂”。山野不会给第二次机会,但提前练习可以。

评论列表