高原到底是什么?

很多人把“高原”简单理解为“海拔高的平地”,其实地理学上的定义更严谨:海拔在500米以上、顶面相对平缓、边缘有明显坡度的高地才能称为高原。青藏高原、云贵高原、黄土高原、内蒙古高原是中国四大典型代表,它们共同特征是空气稀薄、气压低、昼夜温差大、太阳辐射强。

高原反应真的不可避免吗?

不是。高原反应(AMS)本质上是缺氧引起的生理应激,但个体差异极大。有人3000米就头痛欲裂,有人5000米仍能行动自如。关键在上升速度、海拔高度、个人体质、预防措施四要素。

常见疑问一:谁更容易高反?

- 肥胖人群:耗氧量高,缺氧更快。

- 长期生活在平原的人:红细胞携氧能力未适应。

- 感冒或疲劳状态下进入高原:免疫力下降,症状加重。

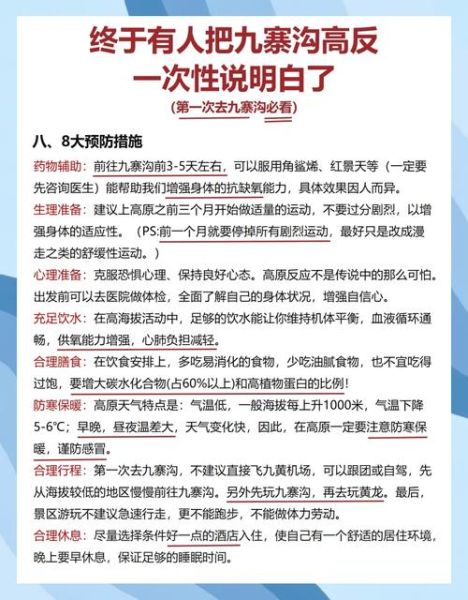

预防高原反应的六大实操策略

1. 阶梯式上升:给身体适应时间

每上升1000米,至少留宿一晚再往上走。例如从昆明(1892米)到香格里拉(3280米),建议中途在丽江(2400米)住一天,让红细胞数量逐步增加。

2. 药物预防:红景天不是万能

出发前7天开始服用红景天胶囊可提升耐缺氧能力,但乙酰唑胺(Diamox)才是国际公认预防药,用量125mg早晚各一次,需医生处方。注意:磺胺过敏者禁用。

3. 抵达当天“三不”原则

- 不洗澡:热水澡会扩张血管,加重缺氧。

- 不饮酒:酒精抑制呼吸中枢,夜间缺氧更危险。

- 不剧烈运动:哪怕只是搬行李,也可能诱发头痛。

4. 饮食调整:高糖低脂

高原消化液分泌减少,碳水化合物供氧效率比脂肪高8%。推荐:葡萄糖粉冲水、酥油茶、燕麦粥。避免吃太饱,胃部胀气会压迫膈肌影响呼吸。

5. 便携式制氧机还是氧气瓶?

短途旅行选1L脉冲式便携制氧机,续航3小时足够应付突发高反;长线自驾建议携带10L医用氧气瓶,流量调至2L/分钟,可连续使用5小时。

6. 睡眠姿势:垫高头部15厘米

平躺时颅内压升高会加重头痛,用背包或充气枕垫高头部,可减少脑部充血。若出现夜间阵发性呼吸困难,立即吸氧并联系医疗站。

高原反应分级与应对

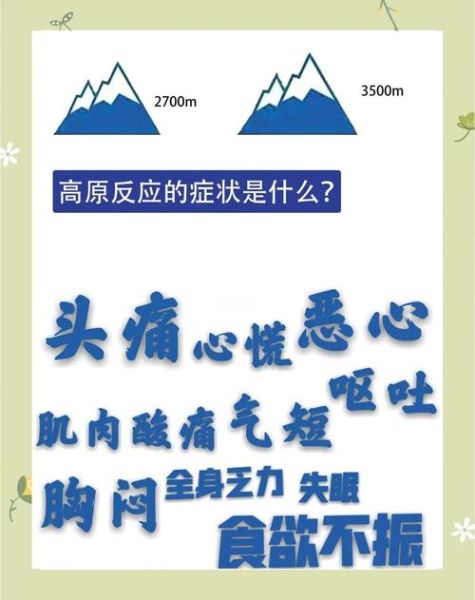

轻度(AMS)

症状:头痛+恶心/乏力/眩晕(至少一项)。

处理:原地休息、吸氧、口服布洛芬,24小时内不上升。

中度(HACE前期)

症状:呕吐频繁、步态不稳、嗜睡。

处理:立即下降海拔500米以上,口服地塞米松4mg/6小时,同时准备下撤。

重度(HAPE+HACE)

症状:粉红色泡沫痰、意识模糊、昏迷。

处理:持续吸氧+速尿20mg静推+高压氧舱,呼叫直升机救援。

长期居住高原如何适应?

藏族人血红蛋白浓度比平原人高30%-50%,这是EPAS1基因突变的结果。普通人长期居住需经历:

- 2周内:血浆量减少,血液黏稠度增加。

- 2-6个月:红细胞生成素(EPO)持续升高,血红蛋白从150g/L增至180g/L。

- 6个月后:肺通气量永久性增加15%,但记忆力和反应速度可能下降。

儿童与孕妇能去高原吗?

3岁以下儿童不建议前往3500米以上地区,婴幼儿呼吸代偿能力差,易引发高原肺水肿。孕妇在孕中期(14-28周)可短期停留3000米以下区域,但需携带胎心监测仪,出现宫缩立即下撤。

返程后为何仍感乏力?

这叫“脱适应反应”,红细胞过多导致血液黏稠,回到平原后会出现头晕、嗜睡、血压波动。建议:

- 每天喝2000ml淡盐水,加速红细胞代谢。

- 避免剧烈运动一周,让血液黏度逐渐恢复。

最后提醒

高原不是洪水猛兽,科学准备+敬畏自然才是关键。出发前做一次动脉血气分析,了解自己的基础血氧饱和度(平原正常值95%-100%),低于90%者需谨慎。

评论列表