为什么一张旧照能掀起全网回忆?

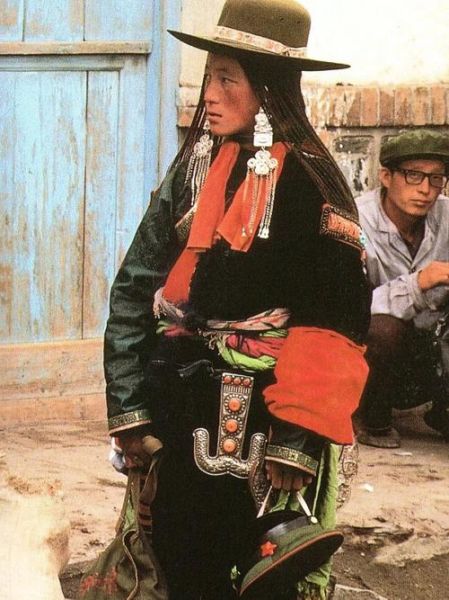

当那张略显颗粒感的黑白影像被翻出,镜头里二十出头的高原站在老北影厂门口,牛仔裤、军挎包、微卷长发,嘴角带着一点倔强的笑意。没有滤镜、没有精修,却瞬间把80年代末的空气味道推到了2024年的屏幕上。人们惊讶的并不是“帅”或“不帅”,而是那股未经驯化的野生感与今天精致包装下的明星形成强烈反差。于是,“高原年轻时照片”成了搜索框里最热的组合词。

照片背后:高原到底是谁?

1. 从摇滚摄影师到“被拍对象”

很多人知道高原,是因为她后来成了窦唯镜头里最常见的身影,却忘了她最初的身份——中国第一代摇滚现场摄影师。崔健《新长征路上的摇滚》红磡演唱会、唐朝乐队首张专辑封面、张楚孤独站在麦田里的那一帧,都出自她手。她习惯躲在舞台侧面,用尼康FM2捕捉鼓槌击碎空气的瞬间。那张“年轻时照片”拍摄于1989年春天,她刚结束一场通宵暗房作业,被朋友拉去合影,于是罕见地站到了镜头正面。

2. 为什么早期形象与后来判若两人?

90年代中后期,高原剪短头发,换上素色衬衫,出现在媒体前的形象愈发低调。有人质疑“灵气消失”,她却解释:“摄影师一旦成为被拍者,就会失去观察者的自由。”对比早期蓬松长发、皮夹克、略带挑衅的眼神,后期她更像把自己收进了一个安全壳。这种反差,恰恰让“高原早期形象对比”成为粉丝考古的切口。

影像细节里的时代密码

1. 服装:一条牛仔裤的旅程

照片里那条高腰直筒牛仔裤,是当年北京秀水街外贸货,洗得发白却硬挺。它见证了三个细节:

• 裤脚不规则磨毛——自己用裁纸刀割的,为了配匡威高帮;

• 右侧口袋插着一卷乐凯黑白胶卷,暗袋还没拆;

• 腰带是军用帆布,铜扣上刻着“1987.4”——她第一台相机的购买日期。

2. 背景:老北影厂门口的“野生T台”

80年代末的北影厂门口,常年蹲着北漂青年。有人等剧组招群演,有人交换港台磁带,高原把这里当成“露天暗房”。照片左上角隐约可见一张《顽主》海报,被雨水泡得卷边,而海报右下角贴着她的手写纸条:“换胶卷,换故事,换一晚热炕头。”这张纸条后来被窦唯收进歌词本,成了《上帝保佑》里那句“吃饱了饭的人民”的灵感碎片。

网友最想知道的三件事

Q:这张照片是谁拍的?

A:按快门的是当时还在中戏蹭课的张扬(后来拍《爱情麻辣烫》的导演)。他用的是海鸥DF-1,50mm标头,光圈开到2.8,逆光让高原的头发边缘镀了一层毛茸茸的金边。张扬回忆:“她那天刚通宵洗照片,眼睛红得像兔子,却死活不肯重拍,说‘真实比好看重要’。”

Q:原始底片还在吗?

A:底片现存于高原北京东四胡同的工作室,被她夹在《美国摄影年鉴1988》第127页。每年7月16日(照片拍摄日)她会取出底片,用放大机再洗一张,签上当天日期,然后烧掉。“让影像和记忆一起褪色,才是对时间最大的尊重。”

Q:为什么现在的年轻人会疯狂转发?

A:答案藏在评论区的高赞回复里——“她身上那股‘我不讨好任何人’的劲儿,治好了我的精神内耗。”在滤镜与精修统治社交媒体的今天,一张未经修饰的旧照反而成了“反焦虑图腾”。

高原自己怎么看这场“翻红”?

2024年5月,高原在798映画廊做《返场》摄影展,入口处的灯箱正是那张年轻时照片。开幕当天,她穿了一件和当年同款的牛仔裤,只是裤腰已经宽松到需要系皮带。被问到“是否担心被神化”,她耸耸肩:“照片里的不是我,是那个时代所有横冲直撞的年轻人。”展览结束,她把灯箱拆下,用马克笔在背面写了一行字:“别怀念我,去拍你自己的第一张废片。”

延伸思考:旧照考古为何成为流量密码?

从张国荣的23岁证件照到周迅的挂历女郎造型,每一次旧照曝光都能引发海啸级转发。本质原因有三:

• 稀缺性:未经数字修饰的影像已成绝版;

• 参与感:网友通过二创、仿妆、故事接龙完成二次叙事;

• 安全阀:在无法回到过去的共识里,集体怀旧是一种低成本的情绪按摩。

如果你也想拍一张“三十年后仍被记住”的照片

高原在《返场》讲座上分享了三个土办法:

1. 关掉美颜:让皮肤纹理、黑眼圈、甚至青春痘都成为时间戳;

2. 保留环境音:不要把垃圾桶、电线杆P掉,它们才是时代的指纹;

3. 拍“失败”的瞬间:闭眼、打喷嚏、头发被风吹乱,比完美微笑更鲜活。

那张年轻时的高原照片,最终没有成为商业海报,也没有登上杂志封面,它只是在互联网的某个深夜被轻轻点开,却让无数屏幕前的中年人突然记起——原来我们也曾那样锋利地活过。

评论列表