一、为什么一到高原血压就飙升?

很多人刚下飞机或火车,头就开始发胀,一量血压比平原高出20~40 mmHg。这并非错觉,而是身体在缺氧+低压环境下的本能反应。

(图片来源网络,侵删)

- 缺氧刺激交感神经:血氧饱和度每下降1%,心率平均增快3~4次,外周血管随之收缩。

- 红细胞代偿性增多:血液黏稠度升高,心脏泵血阻力加大。

- 体液重新分布:高原干燥导致水分蒸发,血容量相对减少,血压反而先升后降。

二、哪些人群风险最高?

并不是所有人都会“高原高血压”。以下三类人需要提前做风险评估:

- 已有原发性高血压:收缩压≥140 mmHg者,高原反应发生率是正常人的2.7倍。

- 隐匿性高血压:平时体检正常,但24小时动态血压监测显示夜间血压偏高。

- 肥胖或睡眠呼吸暂停:夜间缺氧叠加高原低氧,血压波动幅度更大。

三、出发前要做哪些检查?

与其到了高原再慌张,不如提前两周完成“高原体检三件套”:

- 24小时动态血压:捕捉夜间血压峰值,评估药物是否需要调整。

- 心脏彩超+BNP:排除潜在左心室肥厚或心衰。

- 血常规+血黏度:红细胞压积>50%者,需提前服用小剂量阿司匹林。

四、药物方案:带什么、怎么吃?

常见疑问:降压药需要加量吗?

答案因人而异,但遵循三条原则:

- 优先选择长效制剂:氨氯地平、缬沙坦等半衰期>24小时,避免血压大起大落。

- 慎用利尿剂:高原本身脱水,氢氯噻嗪可能加重血液黏稠。

- 备用速效药:舌下含服硝苯地平片,应对突发血压≥180/110 mmHg。

五、非药物干预:从呼吸到饮水

药物之外,这些细节决定你能否平稳度过前48小时:

(图片来源网络,侵删)

- 阶梯式上升:每上升500米休息一晚,给身体留足48小时适应。

- 4-7-8呼吸法:吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒,每天3组,可降低交感神经兴奋。

- 饮水公式:体重(kg)×30 ml+500 ml,例如60 kg的人每日至少2300 ml,首选含电解质饮料。

- 避免酒精和咖啡:两者均扩张外周血管后反射性收缩,血压波动更剧烈。

六、出现哪些症状必须下撤?

高原高血压≠普通高反,以下任一情况立即终止行程:

- 血压持续≥180/120 mmHg且口服速效药30分钟无下降。

- 视物模糊或剧烈头痛:提示高血压脑病前兆。

- 咳粉红色泡沫痰:急性肺水肿信号,死亡率高达40%。

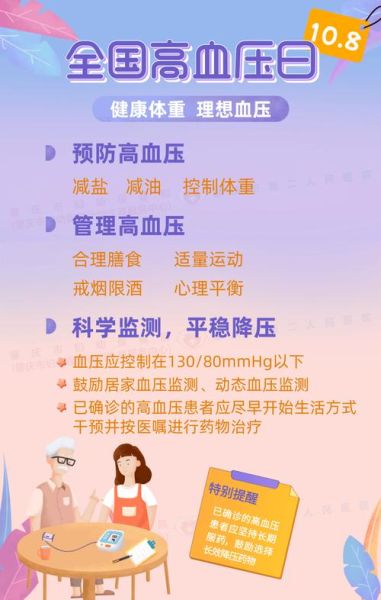

七、长期居住者的适应策略

如果计划在海拔>3500米地区工作超过3个月,身体会发生“慢性高原适应”:

- 红细胞生成素(EPO)升高:血红蛋白可升至180~200 g/L,血压反而逐渐回落。

- 药物减量时机:连续两周家庭血压<130/80 mmHg,可在医生指导下逐步减少1/4剂量。

- 监测频率:前3个月每周一次动态血压,后期改为每月一次。

八、儿童与孕妇的特殊处理

这两类人群对缺氧更敏感,但处理方式截然不同:

- 儿童:避免使用ACEI类降压药,可能影响肾脏发育;首选钙通道阻滞剂如氨氯地平0.1 mg/kg。

- 孕妇:禁用硝苯地平控释片,可用拉贝洛尔100 mg口服,每8小时一次;出现先兆子痫立即下撤至海拔<2500米。

九、返程后血压为何又反弹?

回到平原一周内,部分人血压再次升高,称为“脱适应反应”:

- 原因:红细胞破坏导致血液黏稠度骤降,肾素-血管紧张素系统重新激活。

- 应对:恢复原有降压药剂量,增加饮水至3000 ml/日,两周内避免剧烈运动。

(图片来源网络,侵删)

评论列表