很多第一次进藏或去川西、滇西北的朋友都会问:到底海拔多少米才会出现高原反应?答案并不绝对,但医学与高原运动学的共识是——大多数人从海拔2500米开始就能测出血氧下降,3000米以上出现症状的概率明显升高。

为什么2500米是个“门槛”?

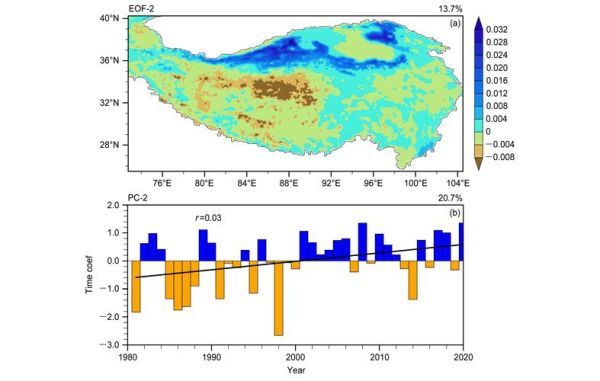

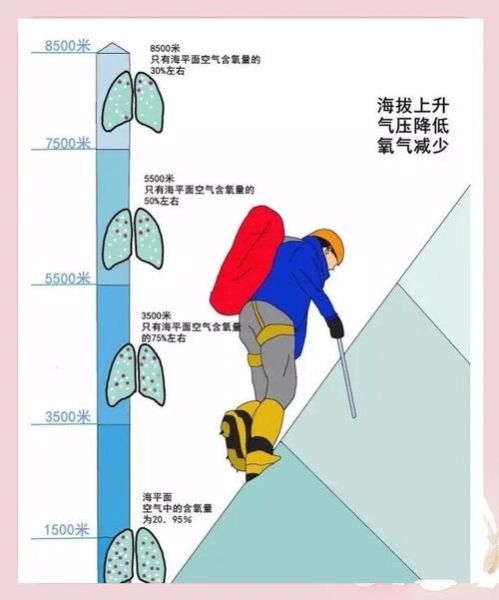

在平原地区,普通人的动脉血氧饱和度(SpO₂)通常在98%左右。当海拔升至2500米时,大气压从101kPa降到约76kPa,吸入的氧分压随之减少26%左右。此时:

- 轻度缺氧信号:SpO₂降至93%~95%,身体通过加快呼吸、心率来代偿,多数人主观感觉不明显。

- 敏感人群:平时缺乏锻炼、贫血、睡眠差的人,可能开始出现轻微头晕或乏力。

因此,2500米被视作“潜在缺氧线”,也是民航客舱加压的参考高度。

---3000米到3500米:症状集中爆发区

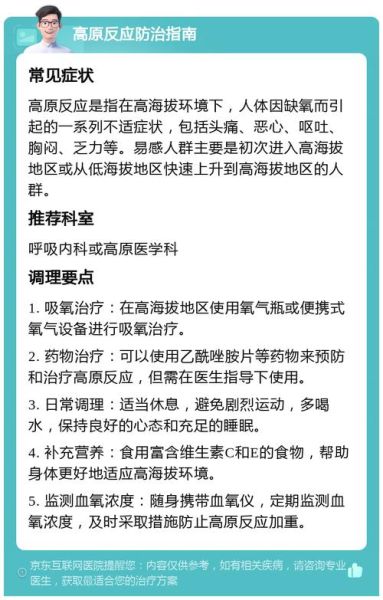

继续爬升,大气氧分压再降10%左右,SpO₂跌破90%,高原反应的典型症状开始显现:

- 头痛:最常见,钝痛或跳痛,夜间加重。

- 胃肠反应:恶心、食欲下降,与缺氧导致的胃排空延迟有关。

- 睡眠障碍:频繁觉醒、多梦,因中枢性呼吸暂停增加。

研究显示,在3500米海拔过夜的游客中,约60%会出现至少一种上述症状。

---4000米以上:进入高风险地带

当海拔超过4000米,SpO₂可能跌至85%以下,身体代偿机制逐渐“力不从心”。此时:

- 急性高原病(AMS)概率>75%

- 高原肺水肿(HAPE)与脑水肿(HACE)风险显著增加

典型病例:一位平时健康的登山者在4300米营地过夜,晨起后剧烈头痛、咳粉红色泡沫痰,经诊断为HAPE,紧急下撤1000米后症状才缓解。

---个体差异:谁更容易“中招”?

海拔只是触发因素,个人易感性决定症状轻重:

- 上升速度:24小时内从平原直飞3500米,AMS概率比陆路缓慢上升高3倍。

- 既往史:曾经患过AMS的人,再次发作风险提高6倍。

- 性别与年龄:年轻男性发病率反而高于女性与老人,可能与血容量及激素差异有关。

如何科学判断自己是否缺氧?

除了主观感受,最可靠的是指夹式脉搏血氧仪:

| SpO₂读数 | 缺氧程度 | 建议行动 |

|---|---|---|

| ≥95% | 正常 | 继续观察,多喝水 |

| 90%~94% | 轻度缺氧 | 减少活动,深呼吸 |

| 85%~89% | 中度缺氧 | 考虑吸氧或下撤 |

| <85% | 重度缺氧 | 立即下撤并就医 |

如果手边没有仪器,可用“步行测试”:在平地快走50米,若出现明显气喘或头晕,提示已出现缺氧。

---提前适应:阶梯式上升与药物预防

想降低高原反应概率,核心策略是让身体有时间适应低氧:

- 阶梯式上升:每上升1000米,至少安排一晚适应;若从平原直接飞抵3000米以上,建议当天不洗澡、不饮酒、早睡。

- 药物辅助:

- 乙酰唑胺(Diamox):出发前1~2天开始服用,可加速通气适应,剂量125mg早晚各一次。

- 地塞米松:适用于对磺胺药过敏者,但需医生处方。

- 体能储备:提前4周进行有氧训练,提高心肺储备,但避免出发前一周剧烈运动,以免疲劳增加风险。

常见误区:喝酒、吸氧会上瘾吗?

误区一:喝酒御寒

酒精扩张外周血管,反而加速散热,且抑制呼吸中枢,加重缺氧。

误区二:一缺氧就猛吸氧

轻度缺氧时,身体可通过增加通气量适应;过早持续吸氧会延缓适应过程。正确做法是间歇性低流量吸氧(1~2L/min),缓解症状即可。

误区三:红景天万能

红景天苷有一定抗疲劳作用,但循证医学证据有限,不能替代阶梯式上升与药物预防。

实战路线:从成都到拉萨如何分段适应

以川藏南线(G318)为例,推荐节奏:

- D1:成都500m→雅安600m→泸定1300m:基本无感。

- D2:泸定→康定2500m:当晚可能出现轻微头晕,多喝水早休息。

- D3:康定→新都桥3400m:症状高峰,建议上午在康定周边短途适应后再出发。

- D4:新都桥→雅江2600m:短暂下降,让身体“回弹”恢复。

- D5:雅江→理塘4000m:进入高风险区,务必上午抵达,下午少动,必要时吸氧。

- D6:理塘→巴塘2600m→芒康3800m:再次下降后上升,注意保暖。

- D7:芒康→左贡3700m→八宿3200m:海拔波动,但总体可控。

- D8:八宿→波密2700m→林芝3000m:植被丰富,氧含量相对高。

- D9:林芝→拉萨3650m:最后冲刺,抵达后先休息,第二天再安排行程。

按照以上节奏,AMS发生率可降至20%以下。

---夜间症状为何更重?

很多人白天在3800米还能蹦跶,一到夜里就头痛欲裂。原因在于:

- 睡眠时呼吸变浅:通气量下降,血氧进一步降低。

- 体位性水肿:平躺时颅内静脉回流减少,脑水肿加重。

- 环境温度低:寒冷刺激外周血管收缩,核心血流重新分配。

对策:垫高枕头、睡前喝少量温糖水、保持房间通风,必要时夜间低流量吸氧。

评论列表