黄土高原是怎么形成的?

答案:风成说主导,多源搬运与沉积,后期流水侵蚀共同塑造。

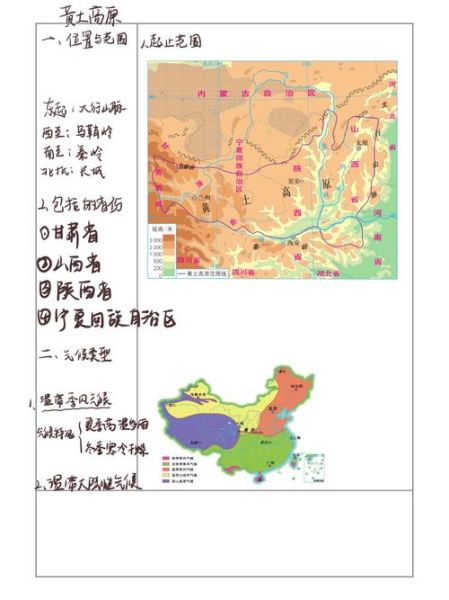

黄土高原并非一夜之间拔地而起,它的诞生是一部跨越260万年的“风搬运史”。主流观点认为,强劲的西北季风把中亚戈壁、蒙古高原的粉砂级颗粒吹向东南,遇到秦岭、太行山阻挡后风速骤降,沙尘沉降,年复一年堆积成厚达50—400米的黄土层。与此同时,黄河及其支流的下切侵蚀把原本平坦的高原切割成沟壑纵横的台塬、梁峁地貌,形成了今天看到的千沟万壑。

黄土高原的地质特征有哪些?

1. 巨厚黄土层:世界最完整的陆相风成沉积

- **厚度**:洛川塬最大厚度约330米,兰州九州台超过400米。

- **粒度**:以0.01—0.05毫米的粉砂为主,颗粒均匀,磨圆度差。

- **颜色**:马兰黄土呈淡灰黄,离石黄土偏棕黄,颜色差异反映成土强度。

2. 垂直节理:黄土崩塌的“隐形裂缝”

黄土富含碳酸盐胶结,干燥时收缩形成近乎垂直的裂隙,**直立性强**却怕水。暴雨沿节理下渗,瞬间软化胶结物,导致沟岸崩塌、滑坡频发。延安宝塔山滑坡、甘肃黑方台黄土滑坡皆与此有关。

3. 多层古土壤:气候冷暖的“年轮”

在黄土剖面中,可见**37条红褐色古土壤条带**,对应37次间冰期暖湿气候。每层古土壤厚0.2—1米,富含铁质、黏粒,与上覆黄土形成鲜明对比,成为研究东亚季风演化的天然档案。

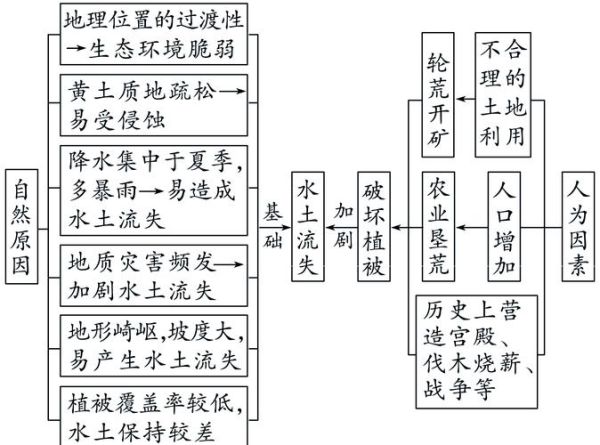

黄土高原的地质灾害为何频繁?

1. 水力侵蚀:年均16亿吨泥沙的“搬运工”

黄河含沙量世界第一,**每立方米河水含沙35公斤**,相当于把1厘米厚的黄土层整体搬走。暴雨径流沿垂直节理下切,形成“V”型谷,沟头年均前进1—3米,晋陕峡谷段沟壑密度高达每平方公里5—8公里。

2. 重力崩塌:湿陷性黄土的“致命弱点”

黄土遇水湿陷系数可达0.05—0.12,相当于1米厚的土层遇水后下沉5—12厘米。1920年海原8.5级地震触发大规模黄土滑坡,**滑坡体体积超过50亿立方米**,至今仍可见堰塞湖遗迹。

黄土高原的地质价值体现在哪?

1. 古气候研究的“金钉子”

洛川黄土剖面被国际地层委员会列为**全球陆相第四纪标准剖面**,通过磁化率、粒度、孢粉分析,重建了260万年以来东亚季风强度变化曲线,为预测未来气候提供关键数据。

2. 油气与地下水储集层

- **石油**:陇东地区延长组砂岩夹于黄土之下,探明储量超10亿吨。

- **地下水**:黄土孔隙度达40%,形成“黄土潜水”,但矿化度普遍高于1克/升,需淡化利用。

如何保护黄土高原的地质环境?

1. 工程措施:从“打坝淤地”到“柔性坝”

传统淤地坝易淤满失效,**新型柔性透水坝**采用格宾网箱填充块石,允许泥沙通过却减缓流速,延长坝体寿命至50年以上。延安南泥湾示范区应用后,沟壑侵蚀模数下降62%。

2. 生物措施:刺槐与柠条的“根网固土”

刺槐根系可深入地下3米,**单株固土量达1.2立方米**;柠条灌丛根系密集,0—30厘米土层根重密度超过5千克/立方米。晋西黄土区退耕还林20年后,土壤侵蚀模数从每年每平方公里8000吨降至1500吨。

3. 监测预警:InSAR技术捕捉毫米级形变

利用合成孔径雷达干涉测量(InSAR),**可监测黄土滑坡体0.5毫米/年的蠕变**,提前3—6个月发出预警。甘肃黑方台滑坡2021年成功避险,得益于该技术提前发现坡体加速变形。

未来研究方向:从“治理”到“适应”

随着全球变暖加剧,黄土高原极端降雨事件频率增加,传统工程措施面临挑战。**地质学家提出“韧性沟谷”概念**:通过模拟自然沟谷演化,预留泥沙堆积空间,让洪水成为塑造新地貌的动力而非灾害。中国科学院地球环境研究所已在延安羊圈沟建立试验场,初步数据显示,韧性沟谷可减少80%的泥沙入黄量,同时提升生态系统碳汇能力。

评论列表