为什么一到高原就会缺氧?

海拔每升高1000米,大气压下降约12%,氧气分压同步降低。当人体从平原快速进入2500米以上区域,**吸入的氧分子骤减**,血氧饱和度可跌至90%以下,触发一系列代偿机制,于是出现头晕、气短等高原反应。

高原反应症状有哪些?先学会自我判断

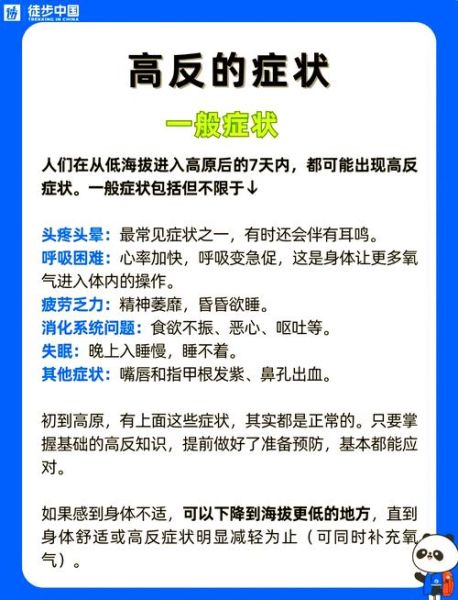

- **轻度**:太阳穴胀痛、走路喘、夜间难入睡

- **中度**:恶心呕吐、持续心悸、指尖发绀

- **重度**:意识模糊、肺水肿咳粉红色泡沫痰、脑水肿致剧烈头痛

自问:刚到海拔3000米就头痛,是感冒还是高反?

自答:若伴随喘促且离开低海拔立即缓解,基本可判定为**急性高原反应**。

高原旅游如何预防缺氧?出发前就动手

1. 阶梯式适应法

先在海拔2000米住一晚,次日再爬3000米,**每上升600米多停留24小时**,让身体有时间生成更多红细胞。

2. 药物预防清单

- **乙酰唑胺**:出发前1天服用,每日125-250mg,可加速碳酸氢盐排出,提升血氧

- **地塞米松**:对磺胺过敏者替代选择,4mg每12小时一次

- **红景天胶囊**:提前7天服用,虽证据等级不高,但心理暗示作用显著

3. 体能与饮食准备

出发前两周停止熬夜,**每天30分钟有氧+深蹲**,提升肺活量;同时增加**高铁食物**(牛肉、菠菜)与**维生素E**(坚果),优化携氧能力。

抵达高原后的24小时黄金守则

第一口呼吸:用鼻不用嘴

鼻腔有加温加湿功能,可减少冷空气对支气管的刺激,**降低高原肺水肿风险**。

喝水公式

每日饮水量=体重(kg)×30ml+500ml,**小口多次**,避免一次性灌水稀释电解质。

睡觉姿势决定血氧

半卧位30度角,**减轻心脏回流阻力**,比平躺时血氧饱和度可高出3%-5%。

被忽视的隐形缺氧场景

车内空调循环:在海拔4000米的封闭车内开暖气,二氧化碳浓度10分钟可升至2000ppm,相当于又升高了500米海拔。解决方法是**每30分钟开窗对流2分钟**。

夜间如厕:凌晨2-4点是血氧最低时段,起床时先坐30秒再站立,**避免体位性低血压导致晕厥**。

儿童与老人特殊防护

儿童判断标准

婴幼儿无法用语言表达头痛,**观察是否异常烦躁或嗜睡**,一旦出现拒奶需立即下撤。

老人用药调整

长期服用β受体阻滞剂的高血压患者,**需咨询医生是否临时换药**,因该类药物可能掩盖心率增快的缺氧信号。

高原缺氧急救三步法

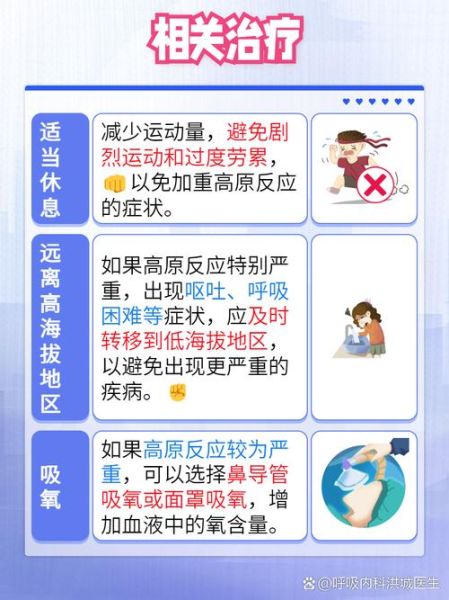

- **立即静止**:停止任何活动,减少耗氧量

- **高流量吸氧**:使用便携式高压氧舱(软体舱)效果优于普通氧气瓶

- **下降300米**:若症状无缓解,**每下降300米血氧可提升5%**,比原地吸氧更根本

长期居住者的适应秘诀

驻藏三年的老兵分享:每天傍晚**慢跑20分钟**(配速7分/公里),坚持两个月后静息血氧可从85%升至92%。原理是**骨骼肌毛细血管密度增加**,提升氧利用率。

另一点是**补充α-硫辛酸**(每日300mg),这种抗氧化剂能减少红细胞膜脂质过氧化,延长红细胞寿命,**降低慢性高原病发病率**。

评论列表