在海拔2500米以上的地区,许多跑者第一次训练就会出现头晕、恶心、心跳飙升的情况,这就是俗称的“跑步高原反应”。它和普通高反不同,因为运动让耗氧量瞬间增大,症状来得更快更猛。下面用问答形式拆解应对策略,帮你把风险降到最低。

(图片来源网络,侵删)

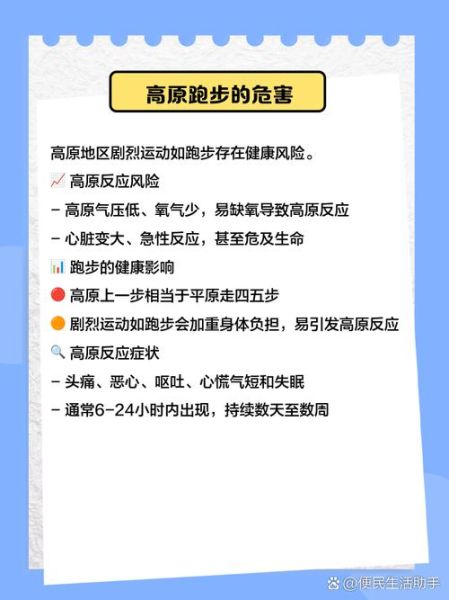

跑步高原反应的典型症状有哪些?

先别急着跑,先学会识别身体信号:

- 呼吸急促且无法缓解:静息五分钟后仍喘得像刚冲刺。

- 太阳穴或后脑钝痛:高海拔低氧导致脑血管扩张。

- 恶心甚至干呕:缺氧刺激延髓呕吐中枢。

- 双腿灌铅感:血氧饱和度低于90%时肌肉乳酸迅速堆积。

出现两条以上,立刻停止训练并下撤300-500米。

为什么跑步时高原反应比普通高反更严重?

核心在于耗氧量瞬间提升3-5倍:

- 平原跑步每分钟需氧约40毫升/公斤体重,高原直接翻倍。

- 海拔每升高1000米,大气氧分压下降约12%,供给减少但需求增加。

- 运动时血液重新分配,内脏血流减少,进一步加重组织缺氧。

简单说,身体在高原跑步时处于“供氧赤字”状态,症状自然更剧烈。

上高原后多久才能开始跑步?

遵循“3-5-7法则”:

(图片来源网络,侵删)

- 前3天完全休息:让红细胞生成速率跟上,别急着刷数据。

- 第4-5天改为快走:心率控制在平原有氧区间的70%,时间不超过30分钟。

- 第7天后尝试慢跑:每公里配速比平原慢60-90秒,距离减半。

职业运动员在昆明(海拔1892米)训练也需一周适应,普通人别逞强。

高原跑步如何调整配速与心率?

用“海拔心率补偿公式”:

目标心率 = 平原有氧上限 +(海拔米 ÷ 100)× 2

举例:平原有氧上限150次/分钟,在海拔3000米训练,目标心率=150+(3000÷100)×2=210?显然过高!

修正:高原心率应比平原低10-15次,所以实际控制在135-140次更安全。

(图片来源网络,侵删)

配速参考:

- 海拔2000米:每公里+30-45秒

- 海拔3000米:每公里+60-90秒

- 海拔4000米:每公里+2分钟以上或直接改为徒步

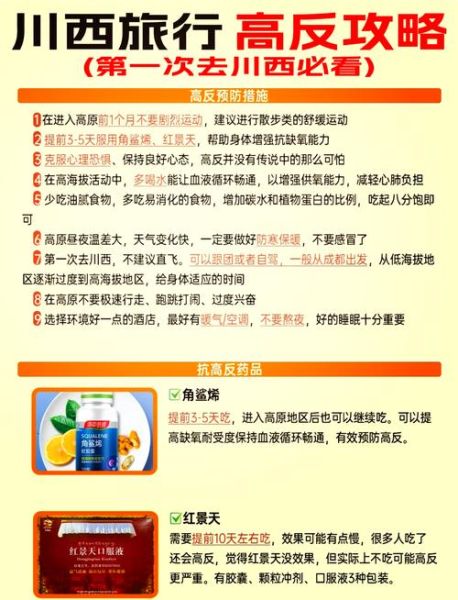

哪些药物或补剂能预防跑步高反?

提前7天开始服用:

- 乙酰唑胺(Diamox):每日125-250毫克,可加速碳酸氢盐排出,刺激呼吸。副作用为手脚发麻,肾功能不全者禁用。

- 红景天胶囊:每日600-800毫克,提高缺氧耐受力,但需连续服用两周以上才见效。

- 甜菜根汁:富含硝酸盐,可扩张血管,跑步前2小时喝250毫升。

注意:止痛药如布洛芬只能缓解头痛,不能解决缺氧根源。

装备与补给有哪些特殊要求?

细节决定生死:

- 穿戴保暖压缩层:高原昼夜温差大,出汗后迅速失温会加剧高反。

- 携带脉冲血氧仪:实时监测SpO₂,低于85%立即下撤。

- 电解质补充:高原干燥,每小时至少喝500毫升含钠饮料,防止血液黏稠。

- 能量胶选择:优先含咖啡因与支链氨基酸的款式,可延缓中枢疲劳。

出现严重高反如何紧急处理?

记住“LOST”原则:

- L(Lower)降低海拔:下撤500米症状可缓解50%。

- O(Oxygen)立即吸氧:便携式氧气瓶流量2-4升/分钟,吸10分钟。

- S(Stop)停止运动:继续跑可能诱发高原肺水肿。

- T(Transport)尽快转运:若出现意识模糊,呼叫救援而非自行下山。

长期高原训练如何科学进阶?

分三阶段周期化:

第一阶段(1-2周):适应期

- 跑量仅为平原的40%

- 完全避免间歇跑

- 睡眠海拔控制在2500米以下

第二阶段(3-4周):提升期

- 逐步增加到平原60%跑量

- 引入短坡冲刺(8×30秒,坡度6%)

- 每周一次高原LSD(长距离慢跑)不超过90分钟

第三阶段(5-6周):强化期

- 模拟比赛节奏,但距离缩短25%

- 训练后返回低海拔住宿(高住低练)

- 结束后回到平原需7-10天调整,红细胞增多效应可持续15-20天

最后提醒:高原跑步不是勇气测试,而是数据与生理学的精密计算。把每一次海拔攀升都当作身体重新学习呼吸的过程,才能跑得久、跑得远。

评论列表