高原呼吸方式是指在海拔2500米以上地区,人体为适应低氧环境而自发调整或主动训练的一种呼吸技术。很多人一到高原就胸闷气短,其实问题往往出在“不会呼吸”。下面用问答形式拆解核心疑问,并给出可落地的练习方案。

(图片来源网络,侵删)

为什么高原会缺氧?

海拔每升高1000米,大气压下降约12%,空气含氧量随之减少。以拉萨为例,含氧量仅为海平面的65%左右。身体为了弥补氧气缺口,会加快呼吸频率、增加心率,但**盲目加快呼吸反而导致二氧化碳过度排出,引发呼吸性碱中毒**,出现头晕、手脚发麻。

---高原呼吸方式的核心原理是什么?

一句话:**“慢、深、稳”**。 具体包括:

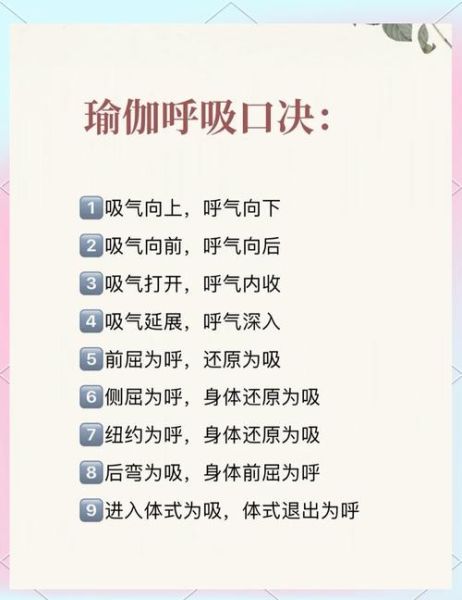

- 降低呼吸频率:每分钟6~8次,比平原减少一半。

- 延长呼气时间:吸与呼比例控制在1:2,例如吸2秒、呼4秒。

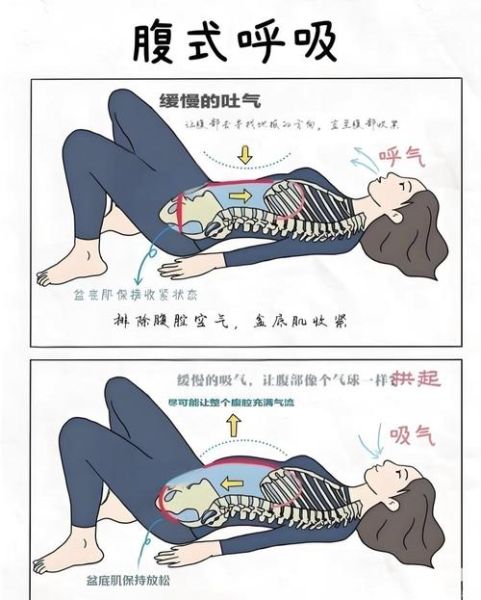

- 使用腹式主导:膈肌下沉,让肺部下叶充分扩张,**提升20%~30%的摄氧效率**。

如何正确练习高原呼吸?

1. 平地预适应训练(出发前2周)

每天早晚各10分钟,分三步:

- 仰卧屈膝,双手放肚脐,用鼻缓慢吸气至腹部隆起,默数4秒。

- 屏息2秒,感受膈肌张力。

- 缩唇如吹口哨,缓慢呼气6秒,腹部内收。

坚持两周后,静息血氧饱和度可提升3%~5%,**相当于提前“垫高”500米海拔**。

---2. 抵达高原后的即时调整

落地当天避免剧烈活动,采用“三步呼吸法”:

(图片来源网络,侵删)

- 停:出现气喘时立即停下,闭嘴用鼻呼吸。

- 调:双手叉腰,拇指按压肋骨下缘,**强制膈肌参与**。

- 数:心里默数“吸-2-3,呼-2-3-4-5”,直到心率降至90次/分以下。

3. 进阶:高原间歇低氧训练(HIH)

适合在高原停留超过7天的人群。方法:

- 找一处缓坡,快走3分钟(心率控制在120次/分)。

- 立即停下,做“深慢呼吸”2分钟。

- 重复6~8组,**可提升血液EPO水平,促进红细胞生成**。

常见错误与纠正

错误1:刻意深呼吸变成“过度换气”

表现:呼吸深但频率快,伴随手脚发麻。 纠正:在呼气末端轻闭声门,增加气道阻力,**延长呼气时间50%**。

错误2:只用胸式呼吸

表现:肩膀上下起伏,吸不饱。 纠正:平躺时放一本厚书在腹部,**目标让书起伏而非胸部**。

---高原呼吸与日常健康的延伸价值

即使回到平原,坚持高原呼吸法也有三大好处:

- 改善睡眠:延长呼气可激活副交感神经,**减少夜间觉醒次数**。

- 提升运动耐力:膈肌力量增强后,长跑时乳酸阈值提高。

- 缓解焦虑:慢呼吸降低皮质醇水平,**效果等同于10分钟冥想**。

实战案例:5000米徒步的呼吸日记

“第一天在海拔4300米营地,我每走20步就心跳爆表。改用‘吸2秒呼4秒’的节奏后,同样步频心率从140降到110。第三天冲顶时,甚至能在雪坡上连续行走5分钟不休息。”——来自一位业余登山者的记录。

---工具推荐:如何监测是否练对了?

- 血氧仪:静息SpO₂≥90%为达标。

- 呼吸节拍器APP:设置6BPM(每分钟6次)作为训练节奏。

- 心率带:确保呼气末心率下降≥5次/分,**证明副交感神经被激活**。

高原呼吸方式不是玄学,而是一套可量化的生理调节技术。从平地开始练,到高原用得上,再回到平原也受益,这才是它的真正价值。

评论列表