高山反应和高原反应到底是不是一回事?

不是。虽然两者常被混用,但**高山反应**更强调在登山过程中因快速上升导致缺氧、低压而出现的急性症状;**高原反应**则泛指进入海拔2500米以上地区后,因环境氧分压下降引起的全身不适。前者是后者的子集,后者范围更广,包括长期居住高原的慢性高原病。 ---症状对照表:身体在“报警”时到底发生了什么?

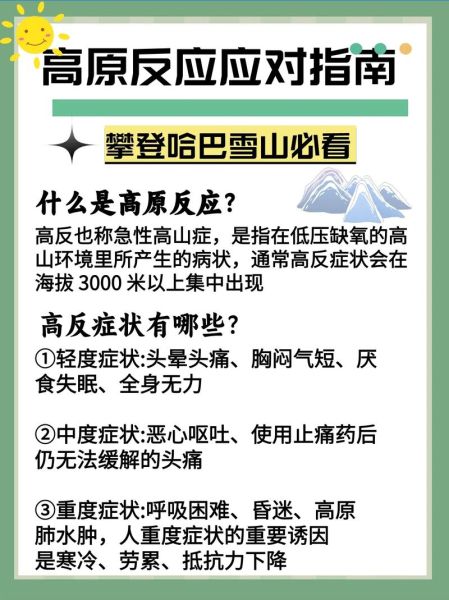

- **轻度**:头痛、恶心、乏力、失眠 - **中度**:持续呕吐、眩晕、心跳过速(>100次/分) - **重度**:肺水肿(咳粉红色泡沫痰)、脑水肿(意识模糊、步态不稳) **注意**:轻度症状在24小时内未缓解,需立即下降海拔。 ---为什么有人一上3000米就倒下,有人却没事?

1. **基因差异**:藏族、夏尔巴人EPAS1基因突变,血红蛋白携氧效率更高。 2. **上升速度**:24小时内上升>500米,发病率提升3倍。 3. **个体状态**:脱水、感冒、饮酒会放大风险。 ---预防的“黄金三件套”:药物、装备、节奏

### 药物方案(出发前1周启动) - **乙酰唑胺**:125mg/次,每日2次,**促进肾脏排碱**加速适应。 - **地塞米松**:仅用于急救,4mg每6小时一次,**不可超过48小时**。 ### 装备细节 - **便携血氧仪**:SpO₂<85%时强制休息。 - **梯度加压袜**:减少下肢静脉淤血,降低肺水肿概率。 ### 上升节奏 - **“爬高睡低”**:白天上升≤500米,夜间睡眠海拔回降300米。 - **强制休息日**:每上升1000米休息1天,期间禁止剧烈运动。 ---现场急救:当队友出现脑水肿怎么办?

1. **立即给氧**:使用便携氧气瓶,流量4L/分钟。 2. **下降海拔**:优先下降500-1000米,**下降速度比用药更重要**。 3. **药物辅助**:口服地塞米松8mg,同时服用布洛芬缓解脑水肿引起的头痛。 ---长期适应:从“游客”到“高原居民”的生理转变

- **2周后**:血浆容量增加20%,血液稀释降低黏稠度。 - **1个月后**:红细胞生成素(EPO)水平升高,血红蛋白增加15%。 - **6个月后**:线粒体密度提升,肌肉摄氧效率提高30%。 **关键**:此阶段仍需避免过度饮酒,酒精会抑制EPO分泌。 ---常见误区:这些“偏方”可能害了你

- **吸氧成瘾**:持续吸氧会延缓身体代偿机制,**仅在症状严重时使用**。 - **大量喝水**:超过4L/天可能引发低钠血症,**每日饮水量控制在2.5-3L**。 - **吃糖抗高反**:血糖波动反而加重头痛,**应优先补充电解质**。 ---特殊人群:孕妇、儿童、心血管患者能上高原吗?

- **孕妇**:孕早期禁止进入海拔>3000米地区,胎盘缺氧可能引发流产。 - **儿童**:3岁以下不建议前往,儿童对缺氧的表达能力有限。 - **心血管患者**:控制良好的高血压可短期停留,但**禁止攀登>3500米**。 ---终极问题:如何科学制定“高原适应计划”?

**案例**:从北京(海拔50米)前往拉萨(3650米) 1. **出发前**:服用乙酰唑胺3天,进行5公里慢跑训练提升心肺。 2. **途中**:在西宁(2261米)停留1晚,次日乘火车至拉萨(缓慢上升)。 3. **抵达后**:前48小时避免洗澡、饮酒,每日监测血氧和血压。 4. **第3天起**:若SpO₂>90%,可前往纳木错(4718米)短途游览,当日返回拉萨。

(图片来源网络,侵删)

评论列表