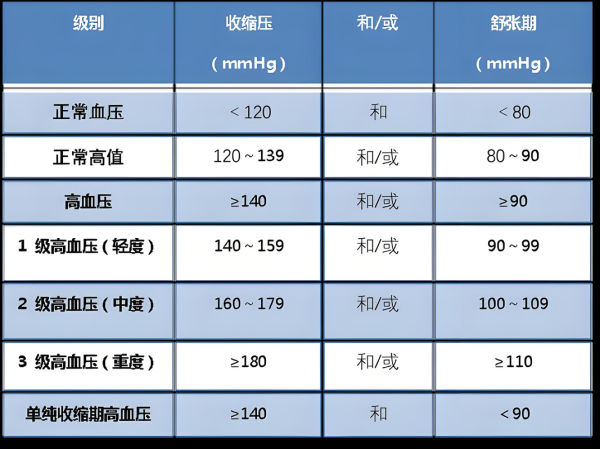

很多人第一次踏上青藏高原,都会惊讶地发现:平时血压正常,到了海拔3500米却突然飙到150/100 mmHg;而原本就有高血压的人,反而在拉萨街头量出“正常值”。高原血压为什么会升高?它的变化到底有没有规律?下面用问答形式拆解。

一、高原血压为什么会升高?

核心机制:缺氧→交感神经兴奋→外周血管收缩→血压上升。

- 缺氧刺激颈动脉体:海拔每升高1000米,大气氧分压下降约10%,颈动脉体感知后立刻向大脑发出“缺氧警报”。

- 儿茶酚胺大量释放:肾上腺素、去甲肾上腺素在24小时内可升高2~4倍,直接收缩小动脉。

- 血液黏稠度增加:缺氧刺激促红细胞生成素,2~3天内红细胞增多,血流阻力加大。

自问自答:为什么有人升高明显,有人几乎不变?

答:遗传差异+基础血压+适应性训练共同决定。ACE基因I/D多态性中,DD型个体血管紧张素转换酶活性高,血压波动更大。

二、高原血压变化规律:时间轴拆解

1. 急性期(0~72小时)

典型表现:收缩压飙升20~40 mmHg,舒张压变化小。

- 6小时内:交感神经占主导,心率加快。

- 24小时:血浆容量开始向组织间隙转移,血液浓缩。

- 72小时:部分人出现“假性耐受”,血压短暂回落,其实是血液黏稠度升高掩盖了真实外周阻力。

2. 亚急性期(3~7天)

关键词:肾素-血管紧张素系统(RAS)激活。

- 肾脏缺氧→球旁细胞分泌肾素↑→血管紧张素Ⅱ↑→醛固酮↑→钠水潴留。

- 此时若大量喝甜茶、吃咸酥油茶,血压会二次冲高。

3. 慢性期(>7天)

高原红细胞增多症(HAPC)登场。

- 血红蛋白>210 g/L时,血液黏度呈指数级上升。

- 夜间血压不降反升,失去“杓型”节律,靶器官损害风险倍增。

三、哪些人需要提前干预?

自问自答:高血压病人能不能去高原?

答:可以,但需满足三个条件:

- 近半年血压控制在130/80 mmHg以下,且无靶器官损害。

- 选择的降压药必须兼顾缺氧环境,如**钙拮抗剂(氨氯地平)**优于β阻滞剂。

- 携带24小时动态血压计,实时监测夜间血压曲线。

四、实用对策:从出发到返程的血压管理清单

出发前

- 药物调整:提前2周将ACEI/ARB换成长效CCB,避免干咳加重缺氧。

- 预缺氧训练:每天低氧面罩训练1小时,SaO₂降至88%左右,持续7天可显著降低到达后血压峰值。

在高原

- 饮水公式:体重(kg)×30 ml+500 ml,水温保持40℃左右,减少冷刺激引起的血管痉挛。

- 运动节奏:采用“说话测试”,运动时能完整说出一句话即强度合适,避免无氧代谢导致血压骤升。

- 夜间睡姿:垫高枕头15 cm,减少颅内静脉回流阻力,可降低晨起血压10~15 mmHg。

返程后

- 血压反跳:回到平原第3~5天,部分人会因氧浓度骤升出现血管扩张性低血压,需逐步减药而非立即停用。

- 复查项目:血常规(HCT)、尿微量白蛋白、心脏超声,评估高原暴露后血管损伤。

五、常见误区一次说清

误区1:吸氧会“依赖”?

答:短期使用便携式制氧机(2 L/min,每日2次,每次30分钟)不会抑制呼吸中枢,反而能减少交感神经放电,降低24小时平均血压5~8 mmHg。

误区2:红景天能替代降压药?

答:红景天苷的降压效果仅见于动物实验,人体数据有限,**不能替代**正规药物。

误区3:年轻人不会高反血压高?

答:18~30岁人群因交感神经更敏感,急性期血压增幅反而大于老年人。

六、实战案例:一位程序员的高原血压日记

小王,32岁,平时血压118/76 mmHg,无服药史。

- D1 成都→稻城(3750 m):下午头痛,血压146/92,心率102;口服硝苯地平缓释片10 mg,夜间吸氧1小时,血压降至128/84。

- D3 亚丁徒步:早晨血压138/88,加用氢氯噻嗪12.5 mg,限制钠盐至3 g/日,下午血压稳定在132/82。

- D7 返回成都:血压118/76,但出现乏力,考虑低钠血症,口服补液盐后缓解。

经验:提前备好短效与长效降压药组合,动态监测比单次测量更重要。

七、未来研究方向

目前西藏阜康医院正在开展“高原血压表观遗传学”队列,计划招募1000名汉族与藏族对照,通过甲基化芯片寻找血压适应相关位点。初步数据显示,**EPAS1基因甲基化水平与夜间血压下降幅度呈正相关**,或将成为预测个体高原血压风险的新标志物。

评论列表