为什么3000米成为“分水岭”

- **气压变化**:3000米处大气压降至海平面的70%,氧气绝对含量同步下降。 - **个体差异**:长期生活在低海拔的人,血氧饱和度在此高度可能跌至90%以下,触发头痛、恶心等典型症状。 - **医学共识**:国际高山医学协会将3000米定为“急性高山病”起始监测线,临床统计超过该高度后发病率呈指数级上升。 ---哪些因素决定你是否会高反

**1. 上升速度** 乘飞机直达>乘车缓坡>徒步适应,48小时内攀升>1500米者风险最高。 **2. 既往史** 曾经高反的人群复发率>60%,而高原出生者下降到<5%。 **3. 身体状态** 感冒、熬夜、饮酒都会让血氧再降3%–5%,成为压垮骆驼的最后一根稻草。 ---出发前必须完成的3项准备

- **阶梯式适应**:先在2500米住一晚,次日再上行,可让红细胞生成素(EPO)提前启动。 - **药物预防**: • 乙酰唑胺:出发前1天服用,125 mg早晚各一次,可提升血氧饱和度3%–4%。 • 地塞米松:对磺胺过敏者替代方案,4 mg每12小时一次,连用2天。 - **便携装备**: • 指尖血氧仪:实时监测SpO₂,低于85%立即下撤。 • 便携高压氧舱:团队攀登必备,可在10分钟内将等效海拔降低1500米。 ---抵达高原当天的行动清单

**上午** - 抵达后2小时内不洗澡、不饮酒,减少外周血管扩张。 - 小口分次喝500 ml电解质水,弥补呼吸加快导致的水分蒸发。 **下午** - 轻度步行30分钟,避免“到了就睡”的误区,促进血液循环。 - 每爬升100米休息5分钟,控制心率<110次/分。 **夜间** - 垫高枕头15 cm,减轻颅内压,缓解晨起头痛。 - 若SpO₂<88%,夜间持续低流量吸氧(1–2 L/min),比白天吸氧更有效。 ---高反分级与应对策略

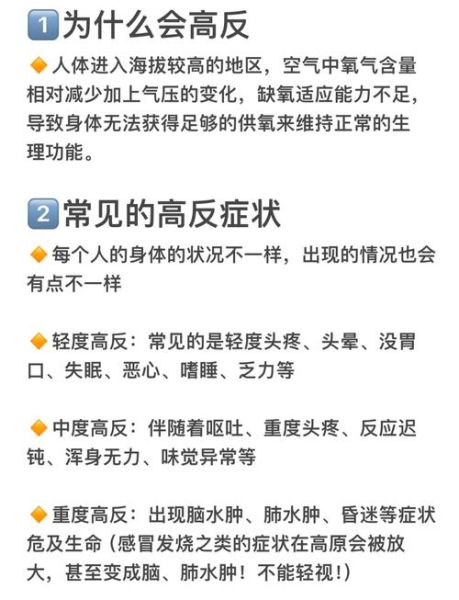

| 分级 | 症状 | 海拔调整 | 药物干预 | |---|---|---|---| | 轻度 | 头痛+恶心 | 原地休息,暂不上升 | 布洛芬+多潘立酮 | | 中度 | 呕吐+眩晕 | 下降300–500米 | 乙酰唑胺250 mg | | 重度 | 肺水肿/脑水肿 | 立即下降>1000米 | 地塞米松8 mg+高压氧 | ---常见误区与科学解释

**误区1:年轻人不会高反** 事实:肌肉量高者基础代谢快,耗氧量反而更大,**年轻男性发病率高于女性**。 **误区2:喝红糖水能预防** 事实:红糖仅提供热量,无法提升血氧,**过量饮用会加重胃肠胀气**。 **误区3:吸氧会依赖** 事实:短期低流量吸氧不会抑制呼吸中枢,**反而为身体赢得适应时间**。 ---返程后的身体恢复

- **红细胞回落**:高原产生的额外红细胞在7–10天内自然凋亡,多喝水可加速代谢。 - **运动重启**:回到平原后第3天再开始慢跑,避免“氧醉”导致的运动过量。 - **记忆巩固**:记录本次高反触发因素,下次行程前针对性训练,**可将风险再降50%**。 ---一句话速记

**“3000米是红线,48小时是节奏,血氧仪是底线。”**

(图片来源网络,侵删)

评论列表