为什么黄土高原农村照片能打动人心?

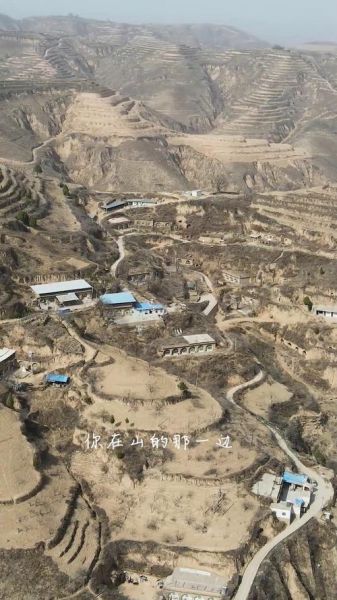

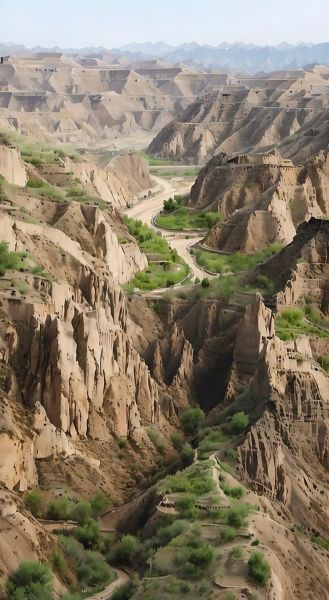

黄土高原农村图片之所以令人震撼,核心在于原始地貌与质朴生活的双重冲击。沟壑纵横的黄色肌理、依山而建的土窑洞、晒满谷物的院落,这些元素共同构成一幅“活着的地理教科书”。当镜头捕捉到老人脸上的褶皱与土地裂痕相互呼应时,观众会瞬间理解“人地共生”的重量。

拍摄前必须搞清的三个疑问

1. 什么季节去黄土高原最合适?

答案藏在光影里:春季(4-5月)梯田灌水期形成镜面反射,夏季(7-8月)绿色作物与黄土对比强烈,秋季(9-10月)收割后的裸露土地呈现油画质感,冬季(12-1月)雪覆沟壑则像水墨留白。若想突出苍凉感,选择冬季清晨;若想表现生命力,夏季傍晚的侧光会让麦浪发光。

2. 哪些村落最值得蹲守?

- 陕西榆林麻黄梁:废弃窑洞群与风力发电机同框,工业与农耕的时空碰撞

- 山西吕梁李家山:被吴冠中称为“汉墓”的立体村落,晨雾中屋顶层叠如迷宫

- 甘肃庆阳北石窟寺周边:崖壁上的农田与千年佛像形成超现实构图

注意:提前联系当地“留守老人向导”,他们往往知道哪片山坡能拍到全村炊烟。

3. 如何避免拍成“游客照”?

关键在视角下沉:别站在公路边俯拍,而是钻进农户的打谷场,用广角低角度把晾晒的辣椒、玉米和远处沟壑纳入同一画面。试试“窑洞门框构图”——蹲在窑洞内向外拍,门洞天然形成画框,框住对面山坡的耕地。

器材与参数实战清单

机身镜头选择

全画幅相机+16-35mm广角是标配,但长焦70-200mm更能压缩空间感,让远处梯田像指纹般密集。无人机慎用——禁飞区多且风力大,容易炸机。

黄金参数组合

- 日出后1小时:ISO100,f/8,1/125s,色温手动调至5500K还原黄土本色

- 正午顶光:缩小光圈至f/16制造星芒,用偏振镜消除作物反光

- 夜景星空:ISO3200,f/2.8,25s,对焦在窑洞灯光处,让土坡剪影与银河叠加

当地人像拍摄的伦理边界

别急着按快门。先帮老人背一筐土豆,或给小孩看相机屏幕里的自己。当镜头不再是对准而是并肩时,你能拍到窑洞窗棂光斑下的剪纸老人,或牵着毛驴赶集的少年回头一笑——这些瞬间比任何摆拍都鲜活。

后期调色:如何保留“土味”而不显脏?

在Lightroom里降低橙色饱和度+提高明度,让黄土呈现奶油质感;阴影加青绿色,平衡画面暖调。关键步骤:分离色调中高光加黄色,阴影加蓝紫色,形成电影级反差。避免过度锐化——保留土地颗粒感才是真实。

一张好照片的隐藏叙事

真正震撼的作品往往在三个月后才被理解。当你整理照片时发现:某张空无一人的梯田特写,其实右下角有半枚被丢弃的鞋垫——那是农妇休息时遗忘的。这种“不完美的细节”,反而让黄土高原农村图片拥有了小说般的余味。

评论列表