低血压人群为何在高原更容易头晕?

高原海拔每升高1000米,大气压下降约12%,氧分压随之降低。 **低血压者本身基础血压偏低,动脉血氧饱和度(SaO₂)的“安全阈值”比常人更窄**,一旦缺氧,脑灌注压下降更快,于是出现: - 头晕、眼前发黑 - 乏力、嗜睡 - 恶心、食欲不振 ---低血压≠绝对安全,三类并发症需警惕

1. **脑供血不足加重**:当SaO₂<85%时,低血压者脑血流速度可下降20%以上,诱发短暂性脑缺血(TIA)。 2. **低灌注性肾损伤**:高原干燥导致体液浓缩,若饮水不足,肾小球滤过率(GFR)骤降,肌酐可在48小时内升高。 3. **直立性低血压叠加高原反应**:清晨起床瞬间,血压骤降+缺氧,晕厥风险增加3倍。 ---进高原前必做的四项医学评估

- **24小时动态血压**:确认平均日间收缩压是否<90 mmHg。 - **心脏彩超**:排除肥厚型心肌病、瓣膜病等潜在低心排因素。 - **血常规+铁代谢**:血红蛋白<110 g/L者需先纠正贫血,否则缺氧耐受更差。 - **运动平板试验**:观察在80%最大心率时血压变化,若下降>20 mmHg,建议暂缓行程。 ---药物与非药物干预清单

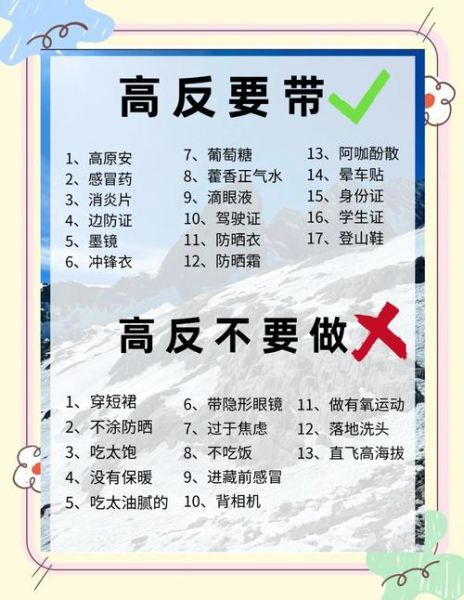

**药物方案(需医生评估后使用)** - 醋酸氟氢可的松:每日0.05–0.1 mg,提高血容量,升高立位血压5–10 mmHg。 - 红景天胶囊:提前7天服用,可降低急性高山病(AMS)发生率约30%。 - 乙酰唑胺:半片(125 mg)每日2次,促进碳酸氢盐利尿,改善氧合。 **非药物方案** - **高碳水饮食**:碳水氧热价(5.05 kcal/L O₂)高于脂肪(4.69 kcal/L O₂),提高氧利用效率。 - **分段式上升**:海拔2500 m以上,每上升600 m至少停留1晚。 - **睡眠姿势**:垫高头部15°,减少夜间脑水肿风险。 ---在高原如何实时监测身体信号?

- **指夹式脉搏血氧仪**:静息SpO₂<85%且伴随头痛,立即下撤300–500 m。 - **血压计**:每日晨起、睡前各测一次,若收缩压下降>15 mmHg,暂停当日攀登。 - **尿量**:维持≥800 mL/日,尿色深茶色提示脱水。 ---低血压者高原饮食与补液策略

- **钠盐**:每日额外补充2–3 g(约半啤酒瓶盖),提升血浆渗透压。 - **水分**:按体重×35 mL计算,例如60 kg者每日2100 mL,分8–10次小口饮用。 - **避免酒精**:乙醇扩张外周血管,可让收缩压再降5–8 mmHg。 ---真实案例:一位低血压女孩的318川藏线日记

小赵,24岁,平日血压88/56 mmHg。出发前口服红景天10天,携带指夹式血氧仪。 - Day1 成都→康定(2560 m):SpO₂ 94%,轻微头晕,加服500 mL糖盐水后缓解。 - Day3 理塘(4014 m):晨起血压82/50 mmHg,SpO₂ 86%,停留24小时并增加钠盐摄入。 - Day7 抵达拉萨(3650 m):血压稳定在92/60 mmHg,全程无严重高反。 **关键:她严格遵循“夜间海拔不升高”原则,并每天记录血压、血氧、尿量。** ---常见疑问快答

**Q:低血压可以吸氧吗?会不会依赖?** A:可以。便携式氧气瓶用于症状缓解,每日≤2 L/min×30 min,不会抑制自身呼吸驱动。 **Q:低血压孕妇能否去高原?** A:绝对禁忌。孕期血容量已增加40%,高原缺氧易诱发胎盘早剥、胎儿生长受限。 **Q:低血压运动员是否耐受更好?** A:未必。运动员静息迷走张力高,血压更低,需额外评估左心室舒张功能。 ---返程后的“去适应”提醒

回到平原后,**血容量会在3–5天内重新分布**,可能出现“低原反应”:嗜睡、轻度水肿。 - 继续监测血压3天,逐步减少钠盐摄入。 - 每日快走30分钟,促进静脉回流,防止直立性低血压反弹。

(图片来源网络,侵删)

评论列表