一、为什么从平原到高原会出现不适?

海拔每升高1000米,大气压下降约12%,氧分压同步降低。当生活在海拔不足500米的居民突然抵达2500米以上区域,**体内血氧饱和度可在1小时内骤降10%—15%**,触发一系列代偿机制,这就是高原反应的根源。

(图片来源网络,侵删)

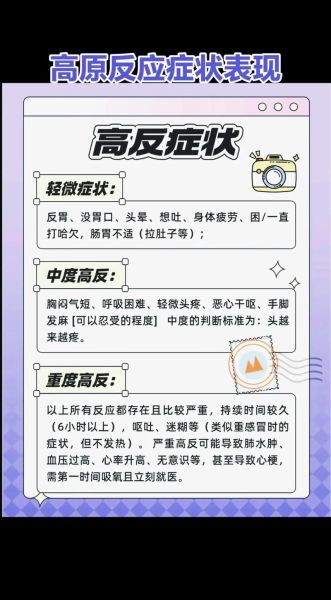

二、高原反应症状多久出现?

多数人**在抵达高原后2—6小时**开始感到不适,24—48小时达到高峰;少数敏感体质者在上升途中(如飞机降落阶段)即可出现头痛。若48小时后症状仍持续加重,需警惕高原肺水肿或脑水肿。

三、身体各系统的典型表现

1. 神经系统

- **钝性头痛**:前额与双颞部最常见,弯腰或咳嗽时加剧。

- **睡眠紊乱**:夜间频繁觉醒,伴多梦或窒息感。

2. 呼吸系统

- **呼吸频率增快**:静息状态下可达20—30次/分。

- **干咳带血丝**:提示肺毛细血管应激性破裂。

3. 消化系统

- **食欲骤减**:因胃肠黏膜缺氧导致蠕动减慢。

- **晨起恶心**:空腹时胆汁反流刺激呕吐中枢。

四、哪些人群风险更高?

并非人人都会严重高反,以下因素可提前预判:

- **既往高海拔经历**:曾患高原肺水肿者复发率超60%。

- **红细胞增多症**:血红蛋白>180g/L时血液黏稠度显著增加。

- **上呼吸道感染**:鼻咽部炎症降低氧气交换效率。

五、如何科学降低反应强度?

阶段式上升策略

建议**每日海拔增量不超过300—500米**,每上升1000米预留1—2天适应。例如从成都(500米)到拉萨(3650米),中途在康定(2560米)过夜可削减50%以上症状。

药物干预方案

- **乙酰唑胺**:出发前1天口服125mg/次,每日2次,持续3天,可加速碳酸氢盐排泄。

- **地塞米松**:用于紧急救援,4mg每6小时一次,但不超过48小时。

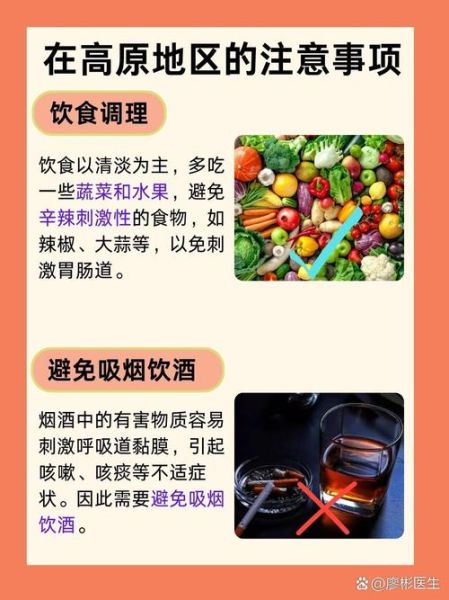

非药物措施

- **高压氧预适应**:出发前3天每日进入1.5ATA高压氧舱45分钟。

- **碳水化合物增量**:将饮食热量中碳水比例提至70%,减少耗氧量。

六、出现症状后如何自救?

问:头痛到无法入睡时怎么办?

答:立即采取**“三件套”**:

(图片来源网络,侵删)

- 吸氧(2L/分钟)持续30分钟。

- 口服布洛芬400mg+胃复安10mg。

- 保持半卧位,减少颅内静脉回流阻力。

问:什么情况下必须下撤?

答:出现**共济失调步态**(如无法直线行走)或**静息血氧<70%**时,即使夜间也需立即下降海拔至少500米。

七、长期适应的生理变化

在高原居住3个月后,身体会发生**适应性重塑**:

- 红细胞计数增加20%—30%,但血红蛋白浓度稳定在200g/L以下。

- 肺通气量永久性提高15%,静息心率下降10—15次/分。

- 骨骼肌毛细血管密度增加,线粒体体积增大。

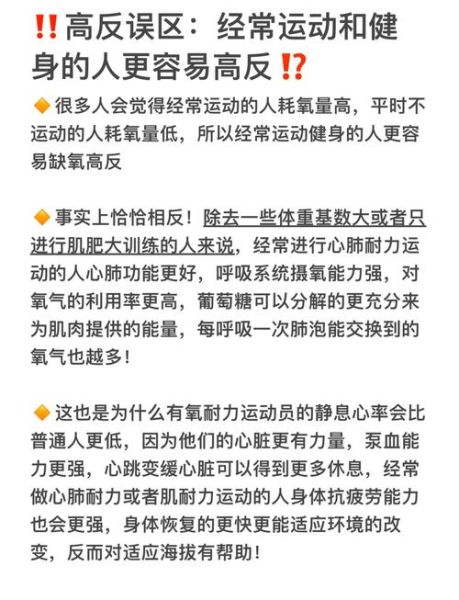

八、常见误区澄清

误区1:提前吃红景天可完全预防

临床数据显示,红景天提取物仅缩短症状持续时间约20%,对重度高反无显著预防作用。

(图片来源网络,侵删)

误区2:年轻人比老年人更易高反

实际统计发现,**50岁以上人群因血管弹性下降**,脑水肿发生率反而更高。

九、特殊场景应对

孕妇进入高原

妊娠28周以上禁止前往海拔>3000米区域;28周前需携带便携式胎心监护仪,每日监测胎动变化。

儿童高反处理

3岁以上儿童可服用乙酰唑胺(5mg/kg/天),但禁用地塞米松。优先选择**带加压阀的氧气面罩**,避免鼻导管导致鼻腔干燥出血。

评论列表