为什么800米不被列为高原?

- **医学标准**: 世界卫生组织将2500米设为高原医学研究的起点,因为这一高度开始,大气氧分压显著下降,人体血氧饱和度出现可测的降低。 - **地理划分**: 中国《高原机场建设规范》明确高原机场需海拔1500米以上,800米远未达标。 - **体感差异**: 800米与平原相比,气压仅下降约10%,大多数人连“爬楼喘”都不会明显加重。 ---800米会出现高原反应吗?

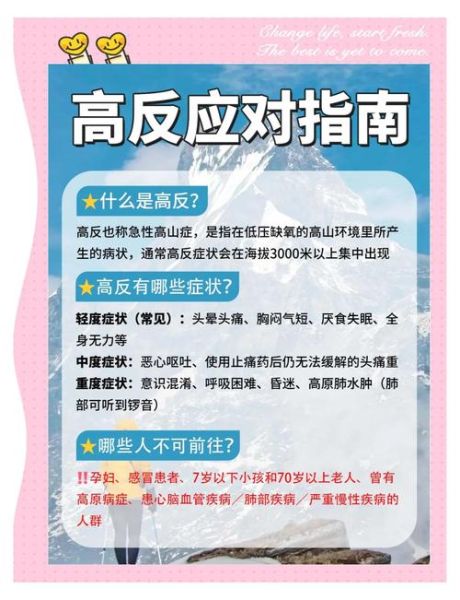

**几乎不会**。 常见的高原反应阈值在2700-3000米,800米氧含量仅比海平面减少8%左右,远低于触发症状所需的20%以上降幅。 但以下三类人仍需注意: 1. **严重心肺疾病患者**:慢性阻塞性肺病、先天性心脏病者可能在800米就感到胸闷。 2. **剧烈运动者**:突然进行高强度登山或冲刺,可能因缺氧而头晕。 3. **长期平原居住者**:极少数人对气压变化极度敏感,可能出现轻微头痛,但24小时内即可适应。 ---800米与真正高原的生理差异

| 指标 | 海拔800米 | 海拔3500米 | |---|---|---| | 大气压 | 约92 kPa | 约65 kPa | | 血氧饱和度 | 97%-98% | 90%-92% | | 静息心率增幅 | 0-5次/分 | 10-20次/分 | | 高原反应概率 | <0.1% | 15%-25% | ---在800米地区旅行需要做什么准备?

- **无需红景天**:预防性药物在2500米以下意义不大。 - **保持日常节奏**:正常步行、慢跑即可,不必刻意降低强度。 - **关注天气**:800米昼夜温差可达10℃,带一件抓绒衣比带氧气瓶更实用。 - **特殊人群**:心肺病史者提前做血氧监测,携带便携式血氧仪即可。 ---常见误区一次说清

- **误区1:800米紫外线强到必须戴墨镜** 实际上紫外线强度与海拔并非线性关系,800米仅比平原高5%,普通防晒足够。 - **误区2:800米的水沸点低,煮不熟面条** 沸点从100℃降至约98℃,对烹饪毫无影响。 - **误区3:800米睡觉会缺氧** 除非房间完全密闭且人数过多,否则室内空气含氧量与平原无异。 ---如何科学判断自己是否适合更高海拔?

1. **阶梯测试**: 先在800米住一晚,晨起静息心率若>100次/分,则需谨慎前往2500米以上。 2. **血氧仪自测**: 静息血氧<94%者,建议暂缓升高。 3. **症状记录**: 轻微活动后出现持续头痛、恶心,需下降高度。 ---800米地区的真实案例

2023年,一位来自上海的游客在云南某800米小镇参加徒步节,因听信“800米也算高原”的传言,提前服用大剂量红景天,结果出现药物性腹泻。同行医生检测其血氧饱和度为98%,确认无需任何高原干预。该案例说明:**心理暗示比海拔更可怕**。 ---延伸阅读:全球海拔800米的名城

- **昆明市区**:平均1892米,远超800米,却被误传为“春城无高原反应”,实际已属高原。 - **贵阳城区**:海拔1070米,同样不属于高原,但比800米更接近高原阈值。 - **西昌邛海**:海拔1500米,部分敏感人群夜间可能出现轻微失眠。 ---一句话记住核心结论

**海拔800米不是高原,无需过度准备,正常旅行即可;真正的高原从2500米开始,那才需要警惕高原反应。**

(图片来源网络,侵删)

评论列表