去西藏、川西、青海等高海拔地区旅行或工作,最怕的就是高原反应。很多人把高原反应与肺活量直接挂钩,却说不清两者到底什么关系。本文用问答+实操的方式,把高原反应、肺活量、训练方法、误区一次讲透。

高原反应真的是肺活量小造成的吗?

不是。高原反应的核心原因是缺氧导致的一系列生理紊乱,而肺活量只是影响供氧效率的众多因素之一。

- 肺活量大的人,单次吸入的氧气更多,但血液携氧能力、红细胞数量、血红蛋白浓度才是决定血氧饱和度的关键。

- 很多马拉松运动员肺活量惊人,到了海拔4000米依旧头痛欲裂,说明肺活量≠抗高反能力。

肺活量对高原反应到底有多大影响?

可以把它理解为“氧气储备池”。

- 缓冲期更长:肺活量大的人,在突然缺氧时,体内残存的氧气能多撑几秒到几十秒,减轻急性症状。

- 呼吸频率降低:同样摄氧量需求下,肺活量大者呼吸次数更少,减少过度换气导致的呼吸性碱中毒风险。

- 恢复更快:回到低海拔后,肺活量大的人血氧回升速度更快。

一句话:肺活量不是决定性因素,但能“锦上添花”。

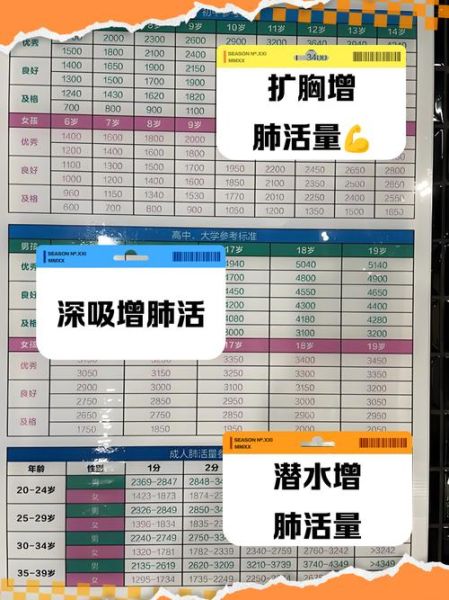

如何科学提升肺活量?

1. 有氧耐力训练

每周3~4次、每次30~45分钟的中等强度有氧:

- 慢跑、骑行、游泳、跳绳任选其一。

- 心率控制在(220-年龄)×60%~75%区间。

2. 间歇缺氧训练(IHT)

利用高原模拟面罩或间歇性屏息:

- 戴面罩做5分钟正常呼吸+5分钟缺氧呼吸,循环6组。

- 屏息训练:吸满气后缓慢吐气15秒,再屏息15秒,重复10轮。

研究显示,4周IHT可使肺活量提升8%~12%。

3. 呼吸肌专项训练

使用呼吸训练器或吹气球:

- 每天3组×15次,阻力由低到高。

- 重点锻炼膈肌与肋间外肌。

上高原前多久开始练肺活量?

至少提前4周启动系统训练,原因:

- 肺泡毛细血管增生、红细胞生成需要21~28天。

- 呼吸肌力量增长周期约3~4周。

- 提前训练还能同步提升心肺耐力,降低整体高反风险。

除了肺活量,还有哪些关键准备?

1. 药物预防

- 乙酰唑胺:出发前1~2天服用,125mg早晚各一次。

- 地塞米松:快速上升海拔时备用,4mg每6小时一次。

2. 阶梯式上升

每天海拔上升不超过500米,每上升1000米休息一晚。

3. 水分与电解质

每日饮水3~4升,搭配口服补液盐或运动饮料,防止血液黏稠。

常见误区一次说清

误区一:抽烟的人肺活量小,一定高反更严重?

抽烟确实降低肺活量,但一氧化碳与血红蛋白结合才是高反加重的元凶,戒烟比单纯练肺活量更重要。

误区二:做深呼吸越多越好?

过度深呼吸会导致二氧化碳分压骤降,引发头晕、手脚麻木,反而加重不适。

误区三:高原上继续高强度训练能快速适应?

初到高原48小时内禁止剧烈运动,否则耗氧量激增,诱发肺水肿。

实测案例:普通人4周提升肺活量20%

对象:32岁办公室男性,初始肺活量3200ml。

- 周一三五:慢跑5公里,配速6'30''。

- 周二四:间歇缺氧面罩训练30分钟。

- 每日睡前:呼吸训练器3组。

- 第28天复测:肺活量3840ml,提升20%。

- 海拔4300米实测:血氧饱和度由78%升至85%,头痛持续时间缩短一半。

高原现场应急呼吸技巧

一旦出现轻微高反,立即执行:

- 4-7-8呼吸法:吸气4秒→屏息7秒→缓慢呼气8秒,循环5次。

- 缩唇呼吸:像吹口哨一样缓慢吐气,延长呼气时间,减少肺泡塌陷。

- 侧卧体位:减轻膈肌受压,改善通气。

长期生活在高原的人肺活量会变大吗?

会,但幅度有限。研究显示,长期居住海拔3500米以上人群,肺活量平均比平原同龄人高6%~10%,主要机制:

- 肺容积增大(肺泡扩张)。

- 红细胞与血红蛋白增多(慢性缺氧适应)。

- 呼吸肌耐力增强。

不过,这种“高原肺”回到平原后3~6个月会逐渐回落。

一句话记住重点

肺活量不是高反的“免死金牌”,却是你提前储备的“氧气银行”。提前4周科学训练,配合药物、阶梯上升、现场技巧,才能把高原之旅的风险降到最低。

评论列表