不建议在高原上饮酒,尤其是初到高原的前三天。

高原环境与酒精的“化学反应”

高原空气稀薄,氧分压只有平原的60%左右,人体为了适应低氧环境,会加快呼吸、心跳,血液黏稠度也随之升高。此时若摄入酒精,**酒精会扩张外周血管、抑制呼吸中枢**,双重作用下,血氧饱和度可能骤降,轻则头痛、恶心,重则诱发高原肺水肿或脑水肿。

初到高原能不能喝酒?

自问:刚到拉萨,朋友接风,能不能小酌一杯?

自答:不能。人体在海拔3000米以上需要72小时左右完成急性高原反应的自我调节,**前三天是危险窗口期**。酒精会掩盖高原反应的早期症状,如头晕、乏力,导致误判延误救治。

长期居住高原者饮酒的底线

长期生活在海拔3500米以上的居民,红细胞代偿性增多,血液携氧能力增强,但这并不意味着可以畅饮。医学研究显示:

- 每日酒精摄入超过25克(约50度白酒60毫升),**红细胞变形能力下降**,微循环受阻,反而加重慢性缺氧。

- 高原紫外线强,酒精代谢产生的乙醛会**加速皮肤光老化**,增加日光性皮炎风险。

高原饮酒的四大隐形风险

1. 脱水恶性循环

酒精利尿作用使水分流失加快,高原干燥环境进一步加剧脱水。**血容量减少后,心脏每搏输出量降低**,可能出现胸闷、心绞痛。

2. 药物相互作用

预防高原反应常服用乙酰唑胺、地塞米松等药物,**酒精会增强药物中枢抑制作用**,导致嗜睡、呼吸抑制,甚至昏迷。

3. 睡眠结构破坏

酒精虽能缩短入睡时间,但会**抑制快速眼动睡眠(REM)**,而高原本身已存在周期性呼吸暂停,两者叠加可能引发夜间猝死。

4. 判断力下降导致意外

高原昼夜温差大,饮酒后体温调节能力减弱,**失温风险增加**。曾有案例显示,醉酒者在夜间如厕途中因意识模糊跌落山崖。

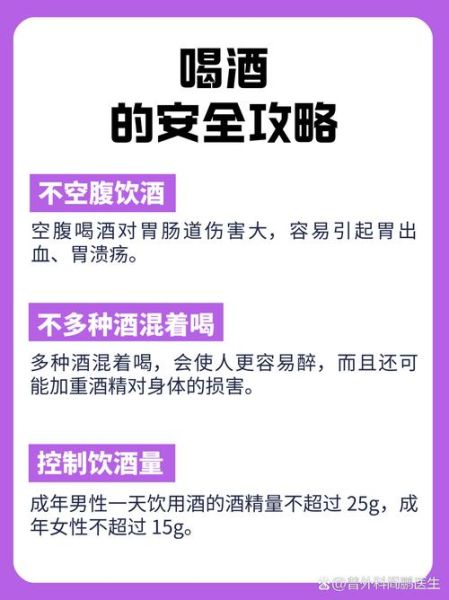

如果必须饮酒,如何降低伤害?

极端情况下(如民族节庆),可采取以下措施:

- 选择低度酒:青稞酒控制在10度以内,饮用量不超过100毫升。

- 搭配高糖食物:酥油茶、糌粑可延缓酒精吸收,减少低血糖风险。

- 吸氧辅助:饮酒前后使用便携式制氧机补充氧气,维持血氧饱和度>90%。

- 避免睡前饮酒:饮酒后至少间隔4小时再入睡,以便代谢部分酒精。

高原饮酒的替代方案

对于社交需求,可尝试:

- 酥油茶:含酥油、茶叶、盐,能快速补充能量和电解质。

- 甜茶:西藏甜茶馆文化盛行,以红茶、奶粉、白糖调制,无酒精负担。

- 青稞酸奶:富含益生菌,缓解高原便秘,且含微量酒精(<0.5%)不致醉。

特殊人群绝对禁忌

以下人群在高原饮酒等同于自杀:

- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者:酒精抑制呼吸,可能诱发Ⅱ型呼吸衰竭。

- 高原红细胞增多症患者:血红蛋白>200g/L时,血液已呈“淤泥状”,饮酒易形成血栓。

- 服用抗凝药物者:如华法林,酒精会增强抗凝作用,导致消化道出血。

高原饮酒后的应急处理

若出现剧烈头痛、呕吐、意识模糊,立即:

- 停止饮酒,保持侧卧防误吸。

- 高流量吸氧(4-6L/分钟),血氧仪监测SpO₂。

- 口服50%葡萄糖注射液20毫升,纠正低血糖。

- 尽快送医:西藏军区总医院急诊科24小时备有高压氧舱。

高原饮酒的文化误区

许多游客误信“喝酒御寒”,实则酒精扩张的毛细血管会**加速体表散热**,核心体温反而下降。藏区牧民饮酒前必先喝酥油茶,正是利用其高热量特性真正提升体温。尊重科学,才是对高原最大的敬畏。

评论列表