高原反应并不是“挑人”的随机事件,它背后有清晰的生理规律与人群画像。下面用问答式结构,把最常被搜索的核心疑问一次讲透。

一、海拔多少米开始出现高原反应?

医学共识:大多数人在海拔2500米以上就可能出现症状;超过3500米,发生率骤升到30%—50%;5000米以上几乎人人有反应。

二、哪些人更容易中招?

1. 上升速度过快的人

飞机直飞拉萨、一天内从成都驱车到稻城,这类“垂直上升”让机体来不及适应低氧,风险最高。

2. 既往有高原反应病史的人

曾经进藏呕吐、头痛过的人,再次暴露于高原,复发率可达60%以上。

3. 生活在低海拔的“平原人”

长期居住海拔低于500米的人群,血红蛋白浓度低,氧储备少,反应更剧烈。

4. 心肺功能欠佳者

哮喘、慢性阻塞性肺病、先天性心脏病患者,血氧饱和度本就低,高原环境雪上加霜。

5. 肥胖与睡眠呼吸暂停人群

体重指数>30或夜间打鼾严重者,夜间缺氧加重,晨起头痛更明显。

6. 酗酒与熬夜党

酒精抑制呼吸中枢,熬夜降低免疫力,两者叠加,高原反应来得又凶又快。

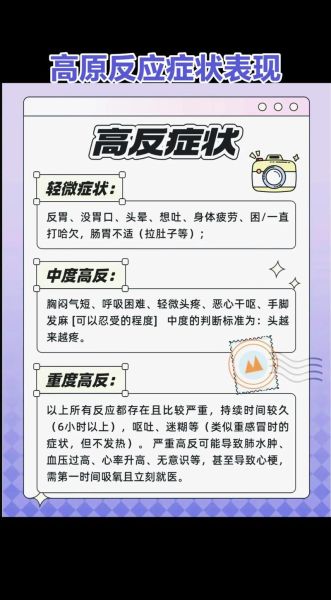

三、高原反应症状有哪些?

按出现频率由高到低排列:

- 头痛:钝痛或搏动性,前额与双颞部最常见,夜间加重。

- 胃肠反应:恶心、呕吐、食欲全无,常被误认为“吃坏了肚子”。

- 乏力与眩晕:走路像踩棉花,轻微动作就心跳120以上。

- 失眠多梦:入睡困难,睡着后频繁惊醒,感觉“喘不过气”。

- 口唇指甲紫绀:血氧饱和度低于85%时的直观信号。

四、为什么有人第一次没事,第二次却高反?

身体状态是变量。第一次进藏时年轻、作息规律;五年后熬夜加班、体重增加,第二次就“翻车”。**高原反应并不免疫,它只认当下的你。**

五、儿童与老人风险更高吗?

儿童:不会表达,易延误救治;但血管弹性好,恢复反而快。

老人:合并高血压、冠心病概率高,一旦高反易诱发心脑血管事件。

结论:年龄不是绝对禁忌,**基础疾病与体能储备才是关键。**

六、女性月经期、孕妇会不会更危险?

月经期:血红蛋白短暂下降,症状可能加重,但差异不大。

孕妇:胎盘需氧量增加,**孕晚期不建议上海拔3000米以上地区**,早期也需谨慎评估。

七、运动员、健身达人就能免疫?

不一定。肌肉量大的人基础代谢高,耗氧量反而更多。**“越壮越高反”**的案例在登山圈并不罕见。关键指标是最大摄氧量(VO₂max)与低氧通气反应(HVR),而非单纯肌肉维度。

八、如何提前预判自己会不会高反?

- 做低氧运动测试:在海拔2500米跑步5分钟,血氧下降>10%需警惕。

- 查血常规:血红蛋白<120g/L者,建议提前2周服用红景天或乙酰唑胺。

- 看既往史:曾患高原肺水肿、脑水肿者,直接列为高风险。

九、进藏前必须做的三件事

阶梯式上升:每上升600米,至少留宿一晚。

药物预防:乙酰唑胺125mg,每日2次,出发前1天开始服用。

打包指夹式血氧仪:实时监测SpO₂,低于85%立即下撤。

十、出现症状后怎么办?

轻度:停止上升、吸氧、口服布洛芬。

中度:加用乙酰唑胺250mg,必要时便携式高压氧舱。

重度:立即下降海拔1000米以上,呼叫专业救援。

十一、高原反应会留下后遗症吗?

绝大多数人在返回平原后症状完全消失,**极少数反复脑水肿者可能出现记忆力减退**,但概率低于0.1%。

十二、写在最后的小贴士

别把“我没高反”当勋章,也别把“我高反了”当耻辱。**高原反应是身体的诚实反馈,学会倾听比硬扛更重要。**

评论列表