清朝北京到底叫什么?官方与民间称呼大不同

“清朝北京叫什么?”——最直白的回答是:**京师**。这是清代官方文件、律例、会典里对首都的正式称谓,等同于今天的“国家首都”。然而,民间口语、文人笔记、外国使团记录里,又经常出现“北京”“顺天府”“燕京”等名字,看似混乱,实则各有使用场景。

官方档案里的“京师”与“顺天府”

1. **京师**:在《大清会典》《清实录》中,凡涉及中央官署、八旗驻防、朝贡礼仪,一律用“京师”二字,强调其政治中心地位。 2. **顺天府**:清代把首都城区及近郊划为“顺天府”,府尹品级与各省巡抚平级,直接听命于皇帝。因此,官方奏折若提到地方治理、赋税徭役,多用“顺天府”而非“北京”。

---民间与文人笔下的“北京”与“燕京”

问:为什么老百姓仍爱叫“北京”? 答:明代迁都后,“北京”一词已深入市井口语,清代只是沿用。茶馆、戏班、商号招牌上,“北京”二字出现频率远高于“京师”。

问:文人为何偏爱“燕京”? 答:燕京源自战国七雄的“燕国”,诗意又古雅,诗词题咏里常见,如纳兰性德《浣溪沙·燕京元夕》即是一例。

---满语、蒙古语里的北京称谓

• **满语**:ᠪᡝᡤᡳᠩ(转写:Beging),音译自“北京”。 • **蒙古语**:Хийд хот(Khīd khot),意为“庙宇之城”,因城内喇嘛寺庙林立。 这些非汉语称呼在清宫档案、边疆奏折中偶有出现,体现多语言帝国的特色。

---外国使团如何记录北京

荷兰使节约翰·纽霍夫(年)日记写作“Peking”; 俄国使团文书用“Пекин”; 天主教传教士内部信件拉丁文转写为“Pechinum”。 这些拼写全部源自明代“北京”音译,并未因改朝换代而更换。

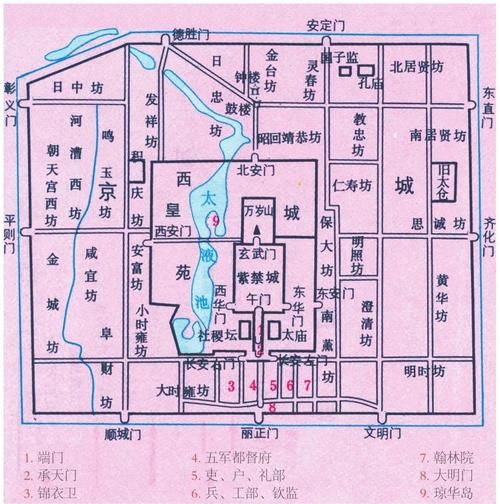

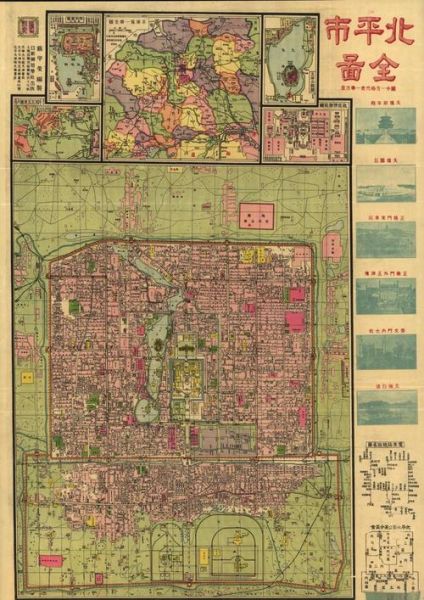

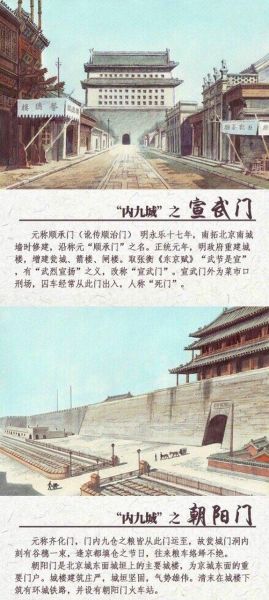

城池结构对名称的影响

清代北京分**紫禁城、皇城、内城、外城**四重。 - 普通百姓嘴里的“北京”通常指**内城**; - 若说“进城”,多半指进**正阳门**以内; - 若说“去顺天府”,则往往要到**宣武门**外的府衙。 空间差异让同一城市拥有多重指代。

---清代北京名称演变时间轴

1644 清军入关,仍称“北京”; 1645 设顺天府,官方文书渐用“京师”; 1756 《大清一统志》定稿,首都条目正式写为“京师顺天府”; 1900 庚子事变后,民间报纸出现“北京城”三字并列标题,现代语感开始萌芽。

---常见误区澄清

误区一:清朝把北京改名“北平”。 事实:直到1928年国民政府北伐成功后才改“北平”,清代并无此称。 误区二:只有汉族人叫“北京”,满族人只用“京师”。 事实:满语口语同样用Beging,官方场合才用“京师”。

---今日留下的地名印记

• **京师大栅栏**:清代防火条例留下的地名,今天仍叫“大栅栏”。 • **顺天府学胡同**:原顺天府文庙所在地,今属东城区。 • **燕京大学**:1919年建校,名字直接取自清代文人雅称。

---一句话记住清代北京叫什么

官方文书写“京师”,户籍地写“顺天府”,老百姓嘴上说“北京”,诗人笔下爱称“燕京”。四个名字,一座城。

评论列表