为什么新手总被“轻装”误导?

很多第一次进山的人,把“轻装”理解成“能少带就少带”,结果半路缺水、失温、脚底起泡。轻装的核心是“只带对的,不带重的”,而不是盲目减重。下面用问答方式拆解,到底哪些东西必须背,哪些可以省。

一问:背包到底买多大?

答案:1~3天短途选30~40L,长线或冬季选50~65L。

为什么?

- 30L足够装下春夏季的睡袋、换洗衣物、一日半口粮;

- 50L以上才能塞进冬季羽绒服、–10℃睡袋、炉头套锅。

注意:背包先量背长,再试腰带能否把重量转移到胯骨,肩带只负责稳定,不负责承重。

二问:鞋子选高帮还是低帮?

答案:负重超过10kg或走碎石坡,直接上高帮;城市周边绿道低帮足够。

高帮的三大作用:

- 防崴脚:包裹脚踝,减少侧翻角度;

- 挡碎石:鞋舌与鞋帮连成一体,小石子进不去;

- 支撑负重:鞋底刚性高,后跟不易塌陷。

低帮的优势只有两个字:轻、透气。如果路线成熟、补给点多,低帮+护踝也能凑合。

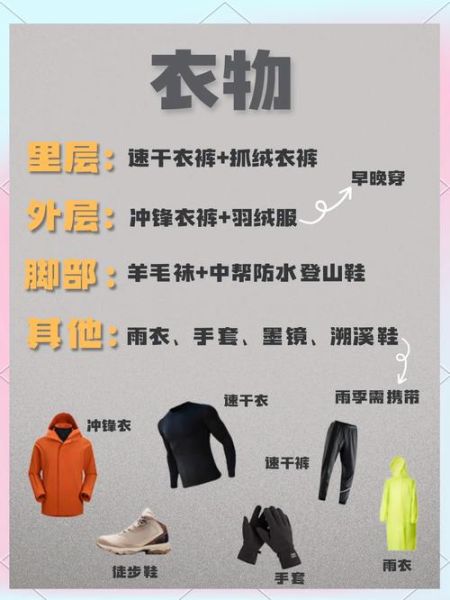

三问:三层穿衣法怎么穿才不臃肿?

答案:内层排汗、中层保暖、外层防风,每层都要能单独脱。

具体搭配示例:

- 内层:美丽奴羊毛或涤纶速干,拒绝纯棉;

- 中层:抓绒或轻量羽绒,温度骤降时直接套;

- 外层:硬壳冲锋衣,防雨防风还能当“雨衣+风衣”二合一。

很多新手把羽绒服当外层,结果一出汗就湿,湿了就失温。羽绒服只能当中层或营地服。

四问:帐篷越轻越好吗?

答案:轻到极限的帐篷往往牺牲空间和抗风性,新手别盲目追“一公斤帐”。

挑帐篷看三指标:

- 防水指数:外帐PU涂层≥3000mm,地布≥5000mm;

- 空间:内帐长度≥200cm,肩宽≥80cm,翻身不碰壁;

- 风绳数量:至少6根,能打出“井”字结构才稳。

如果预算有限,先租后买,试过两次再决定要不要剁手。

五问:睡袋温标怎么看?

答案:看“舒适温标”,不要看“极限温标”。

举例:某睡袋标“舒适5℃ / 极限–5℃”,意思是5℃时你能睡整觉,–5℃时只能保命。新手按季节+5℃冗余选:

- 夏季山区:舒适温标10℃;

- 春秋季:舒适温标0℃;

- 冬季:舒适温标–10℃。

羽绒or棉?同温标下,羽绒轻一半、压缩后体积小一半,但怕湿;棉睡袋湿了还能保暖,适合潮湿地区。

六问:水到底带多少?

答案:按“每小时500ml+营地1L”计算,再留20%冗余。

举例:8小时徒步,中途无补水点,需带:

- 行进中:8×0.5L=4L;

- 营地做饭+第二天早餐:1L;

- 冗余:4+1=5L×20%=1L;

- 总计:6L,约6kg。

如果路线有溪流,带1L+净水器即可,重量瞬间降到300g。

七问:头灯还是手电?

答案:头灯解放双手,手电只能当备用。

挑头灯看三参数:

- 亮度:≥200流明,走夜路够用;

- 续航:低亮档≥20小时,避免半夜没电;

- 防水:IPX4以上,淋雨不罢工。

记得多带一节备用电池,低温环境电池掉电快。

八问:急救包里放什么?

答案:按“止血—消毒—包扎—止痛—过敏”五类精简。

清单示例:

- 止血:无菌纱布、弹性绷带、止血粉;

- 消毒:碘伏棉片、酒精棉球;

- 包扎:创可贴、医用胶带;

- 止痛:布洛芬、对乙酰氨基酚;

- 过敏:氯雷他定片。

不要带整瓶药水,用分装袋剪成单人份,既轻又省空间。

九问:登山杖是鸡肋吗?

答案:下坡能省25%膝盖压力,上坡能当“第三条腿”。

选杖看两点:

- 长度:平地手握杖尖着地,肘关节呈90°;

- 重量:碳纤维比铝合金轻100g,但贵一倍。

如果路线有长时间下坡,双杖比单杖更稳。

十问:哪些“神器”其实最没用?

答案:以下五样别带,占地方还增重:

- 折叠板凳:坐下不如找石头;

- 蓝牙音箱:山里需要的是安静;

- 大瓶洗发水:湿巾擦脸即可;

- 金属餐具:钛勺轻,但塑料勺更轻;

- 过多充电宝:10000mAh足够两天。

记住一条铁律:每增加100g,走10公里就多消耗1000步体力。

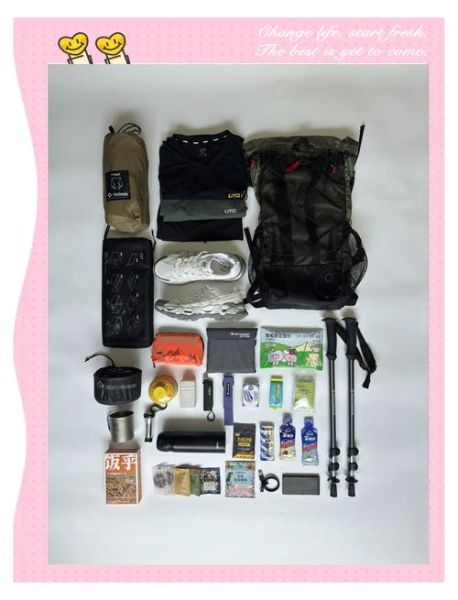

打包顺序也影响舒适度

底层:睡袋、营地鞋,晚上才用;

中层:水、炉具、食物,白天休息要拿;

顶层:雨衣、保暖层,随走随穿;

侧袋:水壶、头灯、能量棒,伸手就够。

重心靠近背部中上方,走起路来不晃。

出发前最后检查清单

- 背包扣好腰带、胸带,肩带无松动;

- 鞋底纹路清晰,鞋带打死结;

- 头灯电池满电,开关锁止;

- 手机离线地图下载完毕,飞行模式省电;

- 给紧急联系人发送行程单,含预计出山时间。

全部打勾,再进山。

评论列表