为什么青藏高原昼夜温差如此巨大?

海拔与空气稀薄的双重作用

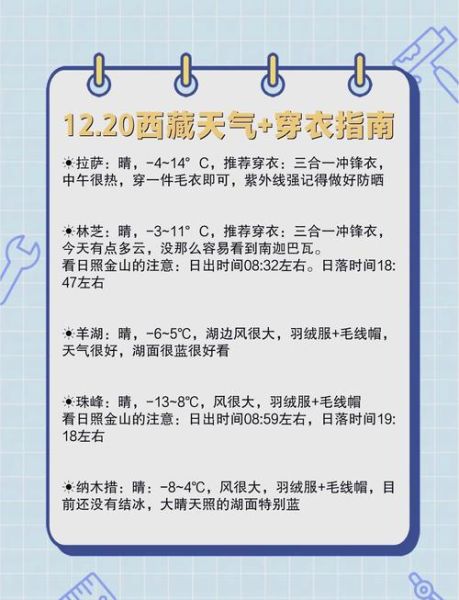

- **海拔每升高1000米,气温下降约6℃**。青藏高原平均海拔4000米以上,白天阳光直射,地面升温快;夜晚热量迅速向宇宙空间辐射,降温更快。 - **空气稀薄导致保温性差**。空气分子少,储存热量的能力弱,白天吸收的热量夜间几乎完全散失。地形与天气系统的叠加效应

- **高原面开阔无遮挡**。不像盆地或丘陵,热量无法被地形“锁住”。 - **干燥气候放大温差**。空气中水汽少,云量稀薄,白天无云遮挡阳光,夜间无云反射地面长波辐射,进一步拉大温差。 ---昼夜温差对人体有哪些影响?

高反与感冒的双重风险

- **白天穿短袖易晒伤**:紫外线强度是平原的2-3倍,皮肤裸露可能导致脱皮或高原红斑。 - **夜间失温诱发高反**:气温骤降时,血管收缩加剧缺氧,头痛、恶心等症状可能加重。睡眠质量的隐形杀手

- **夜间低温导致频繁醒来**:即使盖厚被子,干燥空气也会带走呼吸道水分,引发喉咙痛。 - **昼夜温差扰乱生物钟**:身体需不断调节代谢速率,易疲劳。 ---如何科学穿衣应对20℃+温差?

分层穿衣的黄金法则

1. **内层:速干透气** 选择美利奴羊毛或合成纤维,避免棉质(吸汗后贴身易失温)。 2. **中层:锁温轻便** 抓绒衣或薄羽绒马甲,重量<200g,方便随时增减。 3. **外层:防风防雨** 硬壳冲锋衣必备,优先选腋下带拉链的款式,避免白天闷热。细节装备清单

- **头部**:白天戴UV400墨镜+空顶帽,夜间换毛线帽(头部散热占全身30%)。 - **手部**:触屏手套+防水羽绒手套组合,拍照时不用反复脱戴。 - **脚部**:羊毛袜+中高帮徒步鞋,避免脚踝裸露导致冻伤。 ---行程中如何动态调整?

白天活动场景

- **10:00-16:00**:阳光直射时,可脱至中层+防晒袖套,背包侧袋常备1L水壶(每小时喝200ml防脱水)。 - **阴影处即时加衣**:高原风冷效应显著,阴凉处体感温度可能比阳光下低10℃。夜间应对策略

- **睡前预热睡袋**:将热水袋放入睡袋10分钟,避免初入睡时的冰冷刺激。 - **衣物放入睡袋**:次日穿衣时不会因低温产生抗拒心理。 ---极端天气下的应急方案

暴雪突袭怎么办?

- **立即寻找背风岩体**:用背包搭建临时防风墙,避免直接躺在地面(可用坐垫隔热)。 - **点燃固体酒精取暖**:高原缺氧环境下,明火燃烧效率低,需提前练习防风打火技巧。车辆抛锚的保温措施

- **全员聚集后排**:关闭车窗,用反光急救毯覆盖车顶反射热量。 - **每小时启动车辆10分钟**:避免电瓶耗尽,同时利用发动机余热。 ---长期驻留者的适应建议

饮食调节

- **增加脂肪摄入**:酥油茶、牦牛肉等高热量食物可提升耐寒能力。 - **晚餐忌过饱**:消化过程会升高核心体温,但夜间代谢下降易导致反酸。作息优化

- **午间强制补觉**:利用12:00-14:00相对温暖的时段睡眠,减少夜间低温暴露时间。 - **逐步降低室温**:在拉萨等地停留3天以上者,可每晚调低空调温度1℃,模拟自然环境适应。

(图片来源网络,侵删)

评论列表