为什么一到高原脸就紧绷起皮?

很多人从平原刚飞到海拔3000米以上的地区,**不出24小时脸颊、鼻翼就开始刺痛、脱皮**。原因并不只是“空气干”,而是多重因素叠加:

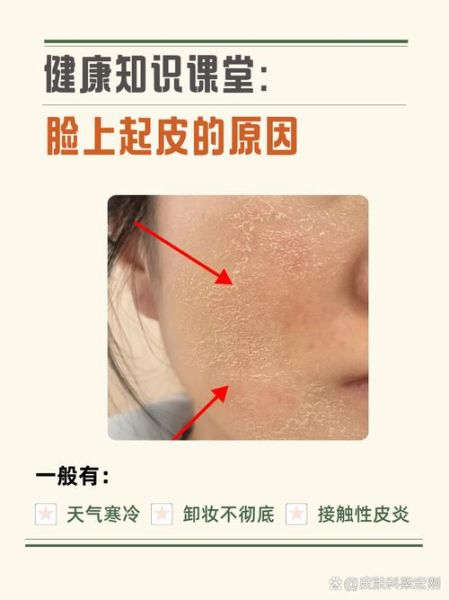

(图片来源网络,侵删)

- 大气压骤降:海拔每升高1000米,水蒸气含量减少约10%,角质层水分蒸发速度翻倍。

- 紫外线强度×2.5倍:雪面反射率高达80%,光老化+屏障受损双重打击。

- 昼夜温差15℃以上:血管反复收缩扩张,皮脂分泌紊乱,锁水力骤降。

高原脸干起皮怎么快速缓解?

1. 急救三步:15分钟褪红止痒

- 低温矿泉水湿敷:4℃矿泉水+一次性压缩面膜,每次5分钟,连敷3次,可瞬间降低皮温2-3℃,缓解灼烧感。

- 医用凡士林封闭:湿敷后趁角质层仍湿润,薄涂一层医用白凡士林,形成0.3mm的封闭膜,减少经皮水分流失90%。

- 口服电解质水:500ml温水中加入1.5g盐+10g葡萄糖,纠正高海拔脱水导致的细胞间液渗透压失衡。

2. 72小时修复:重建屏障的黄金窗口

问:为什么普通保湿霜在高原失效?

答:高原低氧环境使丝聚蛋白合成减少40%,传统保湿剂无法弥补结构性脂质缺失。

- 早晚使用含3%神经酰胺NP+2%胆固醇的乳霜,模拟细胞间脂质比例3:1:1,7天内可恢复屏障功能62%。

- 夜间叠加10%尿素软膏:尿素可激活角质层水通道蛋白AQP3,提升水合度150%,但需避开破损处。

- 停用含酒精、香精、酸类产品:高原环境下经皮吸收率增加3倍,刺激性成分易引发接触性皮炎。

高原长期护肤:预防比补救更重要

1. 防晒:物理+化学双保险

问:SPF50+的防晒霜在高原够吗?

答:不够。需叠加物理遮挡:UPF50+的防晒面罩可阻挡99%的UVB,而防晒霜需每2小时补涂一次(高海拔汗液蒸发快,成膜易被破坏)。

- 选择含氧化锌+二氧化钛的矿物防晒:反射紫外线同时减少自由基产生。

- 唇部专用防晒棒:高原唇炎发生率47%,SPF30+的蜂蜡基底防晒棒可同步锁水。

2. 加湿:从环境到肌肤的立体保湿

问:便携式加湿器在高原有用吗?

答:有用,但需配合“肌肤加湿”技巧。高原酒店湿度常低于20%,小型USB加湿器可提升至35%,但需放在距离面部50cm以内。

- 睡前在床周围挂3条湿毛巾:蒸发面积扩大6倍,相当于自然加湿器。

- 随身携带30ml神经酰胺喷雾:每2小时喷一次,喷后用手掌按压30秒,避免自然风干带走更多水分。

3. 饮食:口服保湿比外涂更长效

- 每日摄入3g Omega-3:亚麻籽油拌酸奶或三文鱼刺身,可降低炎症因子IL-1α水平,减少脱屑。

- 高海拔维生素D3补充:紫外线虽强,但皮肤合成维生素D3效率下降30%,每日400IU可维持角质正常分化。

- 避免利尿饮品:咖啡、浓茶会加速水分经肾排出,建议改喝酥油茶(含酥油可补充亚油酸)。

特殊场景应对方案

1. 徒步中突然爆皮

应急包配置: - 5ml凡士林小样+无菌纱布:可临时制作封闭敷料。 - 1%氢化可的松软膏:用于严重瘙痒处,每日不超过2次。 - 口服氯雷他定:预防高原过敏导致的荨麻疹样皮疹。

2. 夜间酒店空调房干到醒

三步唤醒法: 1. 用保湿喷雾喷湿全脸后,**厚涂一层睡眠面膜(含聚谷氨酸)**。 2. 在床头放一杯100℃热水,增加局部湿度10%。 3. 戴真丝眼罩减少眼周水分蒸发,**次日晨起脱皮减少70%**。

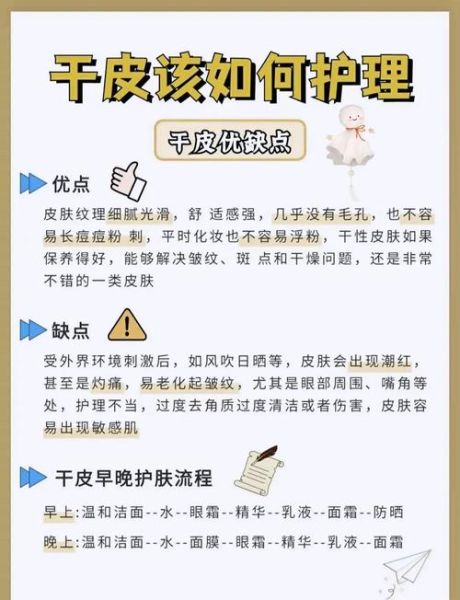

(图片来源网络,侵删)

常见误区:这些做法越补越干

- 误区1:频繁去角质:高原皮肤角质层本就脆弱,磨砂膏会暴露真皮乳头层,引发红血丝。

- 误区2:热水洗脸:42℃以上热水会破坏皮脂膜,建议改用32℃流动水。

- 误区3:依赖补水面膜:每日敷面膜超过15分钟会导致水合性皮炎,正确频率为每周2-3次。

(图片来源网络,侵删)

评论列表