高原氧气浓度到底是多少?

在海拔0米的平原,空气含氧量约为20.9%。随着海拔升高,大气压下降,单位体积内的氧分子数量同步减少。以拉萨(3650米)为例,实测氧气浓度仍接近20.9%,但氧分压从海平面的159 mmHg降至约110 mmHg,相当于吸入的“有效氧”减少了30%左右。再往高处走,到珠峰大本营(5200米),氧分压只剩海平面的50%,体感相当于直接少吸了一半空气。

为什么同样的氧气百分比,人却觉得“喘不过气”?

关键在于氧分压,而非百分比。 自问:为什么登山者常说“空气稀薄”? 自答:因为总气压降低,氧分子虽然仍占21%,但绝对数量减少,肺泡与血液间的氧扩散梯度缩小,血红蛋白无法满载氧气,于是出现缺氧症状。

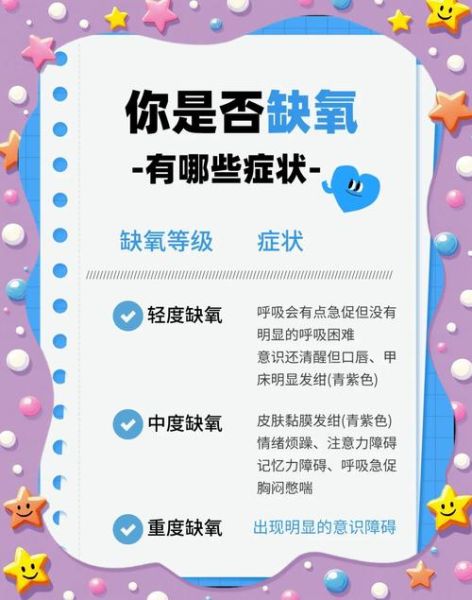

高原缺氧的五大信号

- 头痛:钝痛或跳痛,晨起加重,弯腰时更明显。

- 心悸:静息心率比平原快20~30次/分钟。

- 失眠:频繁觉醒、多梦,类似“喝了三杯浓缩咖啡”的亢奋感。

- 指尖发绀:指甲床颜色暗紫,提示血氧饱和度已低于85%。

- 胃肠罢工:胀气、恶心,因肠道血流重新分配至心肺。

高原缺氧怎么办?即时自救四步法

1. 停止上升,立即休息

继续攀登只会让缺氧恶化。找到避风处,解开领口,保持坐姿或半卧位,减少耗氧。

2. 补充糖水,而非纯水

葡萄糖能快速供能,减轻细胞无氧代谢带来的乳酸堆积。推荐口服50%葡萄糖液20 ml,或含糖巧克力。

3. 低流量吸氧,但别依赖

便携式氧气瓶以1~2 L/min流速吸氧10分钟,可缓解症状。注意:长时间高流量吸氧会抑制自身呼吸驱动,反而延缓适应。

4. 药物辅助:乙酰唑胺的妙用

出发前1~2天开始服用乙酰唑胺(125 mg,每日2次),可加速肾脏排出碳酸氢根,诱发轻度代谢性酸中毒,刺激呼吸中枢,提高血氧饱和度。

长期适应:让身体“记住”高原

阶段一:抵达后前3天

血氧饱和度下降→肾脏分泌促红细胞生成素(EPO)→骨髓加速制造红细胞,但此过程需7~10天才能见效。

阶段二:2~4周

红细胞数量增加10%~15%,血液黏稠度上升,心脏每搏输出量逐渐回落,静息心率恢复至接近平原水平。

阶段三:数月后

肌肉毛细血管密度增加,线粒体体积增大,细胞利用氧气的效率提升,完成真正的“高原改造”。

常见误区拆解

误区1:提前喝红景天就能“免疫”高原反应。 自答:红景天苷虽有抗氧化作用,但临床试验显示其效果与安慰剂差异不显著,不能替代逐步上升和药物预防。

误区2:抽烟能“练肺”,上高原更适应。 自答:吸烟导致一氧化碳与血红蛋白结合,进一步降低携氧能力,反而加重缺氧。

误区3:喝当地酥油茶可防高反。 自答:酥油茶提供热量和脂肪,却无直接提升血氧的功能,过量饮用可能因高脂饮食引发消化不良。

给不同人群的实战建议

孕妇

胎盘对缺氧极度敏感,建议海拔上限为2500米,且需携带胎心监测仪。

慢性病患者

- 冠心病:海拔每升高1000米,心绞痛阈值下降约10%,需备硝酸甘油喷雾。

- 慢阻肺:基础血氧低于90%者,建议全程携带5 L/min制氧机。

儿童

2岁以下婴幼儿肺泡数量仅为成人一半,缺氧进展更快,出现烦躁、拒奶需立即下撤。

返程后的“低原反应”

回到平原后,高浓度氧环境会让红细胞相对过剩,部分人出现乏力、嗜睡、轻微头晕,俗称“醉氧”。通常1~2周自行缓解,多喝水、适度运动可加速代谢多余红细胞。

评论列表