喝氧水并不能从根本上预防高原反应,它只能在一定程度上缓解缺氧带来的不适,真正的预防仍需循序渐进地适应海拔、保证休息和科学用药。

什么是氧水?它与普通瓶装水有何区别

氧水,又称高溶氧水,是在常压或高压下将纯氧溶解于水中,使溶解氧浓度达到普通饮用水的数倍乃至数十倍。常见指标:

- 普通瓶装水溶解氧:6–8 mg/L

- 市售氧水溶解氧:40–120 mg/L

**区别核心**在于溶氧量,而非矿物质或微量元素。口感上略带“气泡感”,但不含二氧化碳,因此不属碳酸饮料。

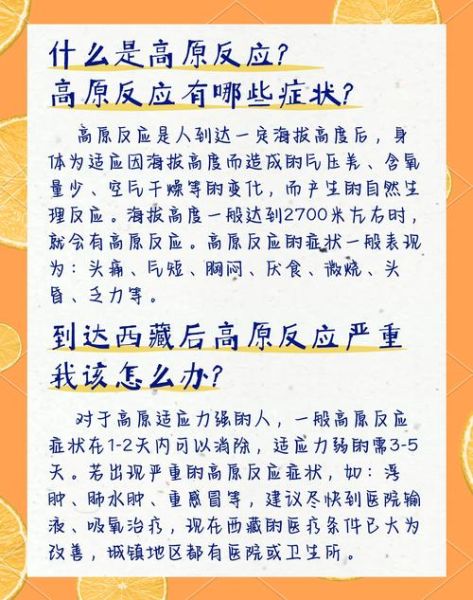

高原反应的真正诱因:缺氧还是低气压

自问:高反是因为“空气稀薄”还是“氧气含量下降”?

自答:二者共同作用。海拔每升高1000米,大气压下降约12%,氧分压同步下降,导致肺泡氧分压降低,血氧饱和度随之下降。当血氧饱和度低于90%时,**头痛、恶心、乏力**等典型症状就会出现。

氧水在体内的“氧”到底去了哪里

1. 经胃、小肠吸收后,微量氧气可经门静脉进入循环,但**占比极低**。 2. 绝大部分氧气在消化道内以气体形式排出,俗称“打嗝”。 3. 临床研究显示,饮用500 mL高溶氧水仅能使动脉血氧饱和度提升0.5%–1%,**远低于高原所需**。

真实案例:三位游客在稻城亚丁的对比实验

• 小张:提前7天开始每天喝氧水,抵达海拔4200米后仍出现中度高反,需吸氧。 • 小李:未喝氧水,但行前一周每天跑步5公里,抵达后仅轻度头痛。 • 小王:未做运动,也未喝氧水,抵达当晚即出现呕吐,被迫下撤。 **结论**:体能储备与阶梯式上升比喝氧水更关键。

科学预防高原反应的五条硬规则

- **阶梯适应**:每上升1000米至少留宿一晚,避免一天内从平原直飞3000米以上。

- **合理用药**:遵医嘱提前1–2天服用乙酰唑胺,可加速碳酸氢盐排出,促进呼吸代偿。

- **睡眠海拔控制**:夜间睡眠高度不高于日间活动高度300米。

- **补水与电解质**:每日饮水量≥3 L,搭配口服补液盐,防止血液黏稠。

- **避免酒精与镇静剂**:二者均可抑制呼吸中枢,加重缺氧。

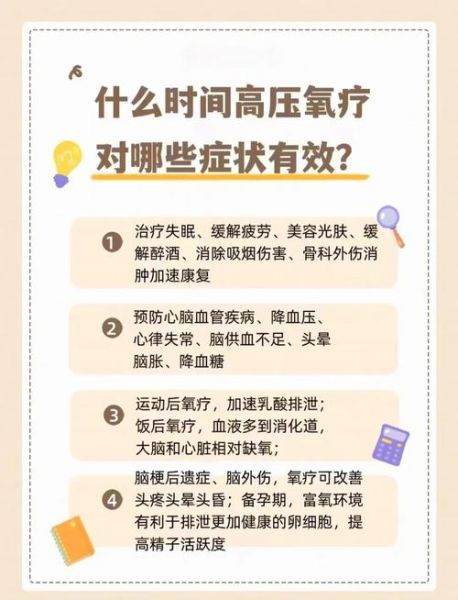

氧水适合哪些高原场景

• **轻度活动后快速缓解**:徒步途中短暂休息,喝一瓶氧水可减轻头晕。 • **夜间低流量吸氧的辅助**:若酒店提供鼻导管吸氧,可搭配氧水减少吸氧时间。 • **儿童与老年人**:对药物敏感人群,氧水作为**心理安慰剂**使用,可降低焦虑。

如何挑选靠谱氧水产品

1. 查看**溶解氧检测报告**,选择≥60 mg/L且标注检测方法(电极法或光学法)。 2. 看**包装材质**,多层铝箔袋或铝罐能防止氧气逸散,PET塑料瓶易渗漏。 3. 注意**保质期**,高溶氧水开盖后30分钟内饮用完毕,否则氧含量迅速衰减。

常见误区大拆解

误区一:喝氧水=吸氧 事实:吸氧直接进入肺泡,血氧饱和度可瞬间提升5%–10%,而氧水经胃肠吸收效率极低。

误区二:喝得越多越防高反 事实:过量饮水反而导致低钠血症,出现意识模糊,与高原脑水肿症状混淆。

误区三:氧水能替代药物 事实:乙酰唑胺、地塞米松等药物通过生理机制预防高反,氧水无此作用。

高原旅行急救包清单

- 血氧仪:实时监测SpO₂,低于85%立即下撤。

- 便携吸氧罐:容量≥2 L,可连续供氧15分钟。

- 乙酰唑胺片:125 mg×12片,备用。

- 氧水:500 mL×2瓶,用于短暂缓解。

- 能量胶:快速补充碳水,减少耗氧。

写在最后的建议

把氧水当成“高原红牛”而非“高原疫苗”。它能在你轻微缺氧时提供心理与生理的双重缓冲,却无法替代身体对海拔的适应过程。真正的高反预防,是一场**时间与节奏**的博弈:给红细胞生成留出7–10天,给行程留出2–3个缓冲夜,给急救留出1条下撤路线。这样,即使不带氧水,你也能在雪域高原自由呼吸。

评论列表