一、高原反应的核心触发:缺氧如何一步步升级?

**Q:为什么同样的海拔,有人生龙活虎,有人头痛欲裂?** A:差异在于**个体对低氧环境的代偿速度与效率**。 - **红细胞携氧能力**:长期生活在平原的人,血红蛋白氧饱和度曲线偏左,突然到高原,血氧分压骤降,血红蛋白无法及时释放足够氧气给组织。 - **通气反应快慢**:颈动脉体对低氧的敏感度不同,敏感者会立刻加快呼吸,排出过多二氧化碳,导致**呼吸性碱中毒**,反而抑制进一步通气,形成恶性循环。 --- ###二、低气压的隐形推手:不只是“氧气少”这么简单

**Q:吸氧就能完全避免高反吗?** A:**不能**。低气压还会带来以下连锁反应: - **体液沸点降低**:海拔5000米处,水的沸点降至85℃,胃肠道内气体膨胀,引发腹胀、恶心。 - **血管内液体外渗**:低气压使毛细血管通透性增加,**脑组织轻微水肿**即可出现剧烈头痛;肺泡液体渗出则导致**高原肺水肿**。 --- ###三、个体易感性:基因、代谢与行为的交叉影响

**Q:哪些人必须提前做高原风险评估?** A:满足以下任一条件者需警惕: - **低海拔出生且从未超过3000米**:对缺氧的表观遗传调控尚未激活。 - **有睡眠呼吸暂停综合征**:夜间缺氧叠加高原低氧,血氧饱和度可跌破70%。 - **快速上升**:24小时内从平原直飞拉萨(3650米),**海拔梯度超过1500米/天**是急性高反的独立危险因素。 --- ###四、症状分级:从轻微头痛到致命水肿的演变路径

**Q:如何区分“忍一忍就过去”和“必须立即下撤”?** A:按国际通用的**Lake Louise评分**自测: - **轻度(1-3分)**:仅头痛或恶心,不影响日常活动。 - **中度(4-6分)**:呕吐+眩晕,需停止上升。 - **重度(7分以上)**:出现**共济失调**(如无法直线行走)或**静息状态下呼吸困难**,提示脑/肺水肿,需**立即下降海拔至少500米**。 --- ###五、预防策略:让身体提前“预适应”而非临时抱佛脚

**Q:提前一周吃红景天有用吗?** A:**心理安慰大于实际效果**。真正有效的是: - **阶梯式上升**:每上升1000米,停留1-2天,利用“高住低练”原理刺激红细胞生成。 - **模拟缺氧训练**:出发前两周,每天佩戴**高原模拟面罩**(如Elevation Training Mask)进行1小时低强度运动,可提升缺氧诱导因子(HIF-1α)活性。 - **药物干预**:乙酰唑胺(125mg,每日2次)可抑制碳酸酐酶,加速适应,但磺胺过敏者禁用。 --- ###六、常见误区:这些“土办法”可能加重症状

**Q:喝酒能缓解高反?** A:**绝对错误**。酒精会: - **抑制呼吸中枢**,加重缺氧; - **扩张外周血管**,加速热量散失,诱发高原感冒,进一步降低血氧。 **Q:多喝水是否越多越好?** A:**过量饮水**(>4L/天)会导致**低钠血症**,加重脑水肿。建议按**尿量淡黄色**为基准,每小时补水100-150ml即可。 --- ###七、高原反应的底层逻辑:进化与环境的错位

**Q:为什么藏族人几乎不得高反?** A:基因层面的**EPAS1突变**使他们的血红蛋白浓度在缺氧时仅轻微升高,**避免了血液黏稠度增加**;同时线粒体效率更高,**单位氧气产能比平原人群高30%**。这种进化优势是数千年自然选择的结果,短期无法通过训练复制。 --- **高原反应的本质,是身体对“氧气供应链断裂”的紧急警报。** 理解其机制后,你会发现:**与其恐惧海拔,不如敬畏规律**——缓慢上升、提前干预、及时撤退,才是高原旅行真正的“护身符”。

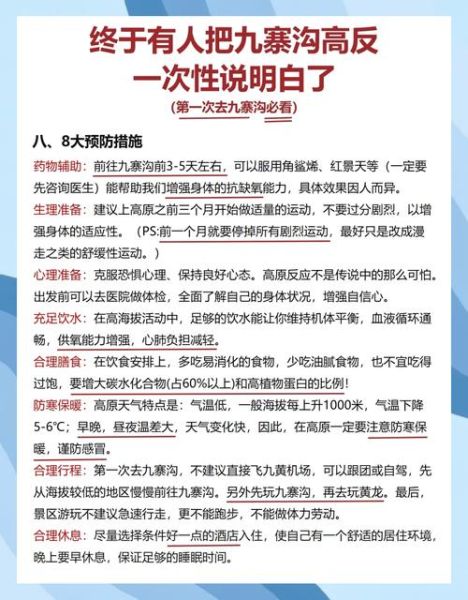

(图片来源网络,侵删)

评论列表