很多背包客第一次踏上海拔三千米以上的土地时,都会紧张地搜索“为什么去西藏没有高原反应”。答案其实很简单:并不是所有人都会立刻出现症状,个体差异、上升速度、环境适应策略共同决定了你是否会头痛欲裂。

高原反应到底是什么?

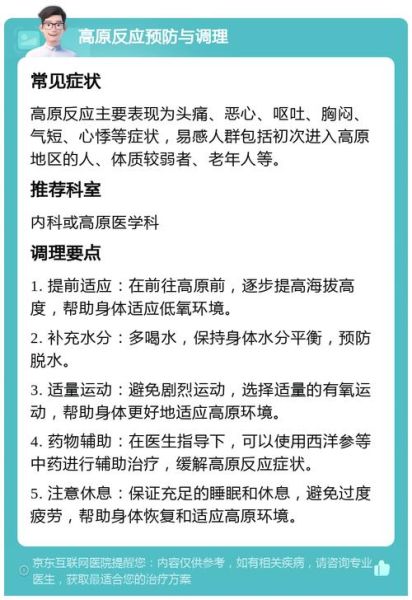

医学上把高原反应称为“急性高山病”(AMS),本质是**低氧低压**环境下,身体来不及调节而出现的连锁反应。常见表现:

- 前额钝痛,像戴了紧箍咒

- 恶心、食欲骤降

- 轻微活动就气喘如牛

但**并非人人中招**。有人一下飞机就生龙活虎,有人第二天才发作,也有人全程无恙。

为什么有人完全没有症状?

基因差异:天生“高海拔体质”

藏族、夏尔巴人携带**EPAS1**基因突变,血红蛋白浓度高却不黏稠,氧利用率比平原人高30%。即使你是汉族,也可能遗传到部分优势片段,这就是“别人没事我有事”的第一道分水岭。

上升节奏:飞过去VS爬过去

乘飞机直达拉萨,海拔瞬间拉升三千米,身体来不及分泌更多EPO(促红细胞生成素)。**坐火车或自驾走川藏线**,每天只上升三百到五百米,身体逐步适应,症状自然轻。

海拔高度:3000米是道坎

统计显示,**2700米以下**极少出现AMS;**3500米以上**发生率骤增。如果你只待在林芝(平均3000米),没继续往阿里走,大概率平安。

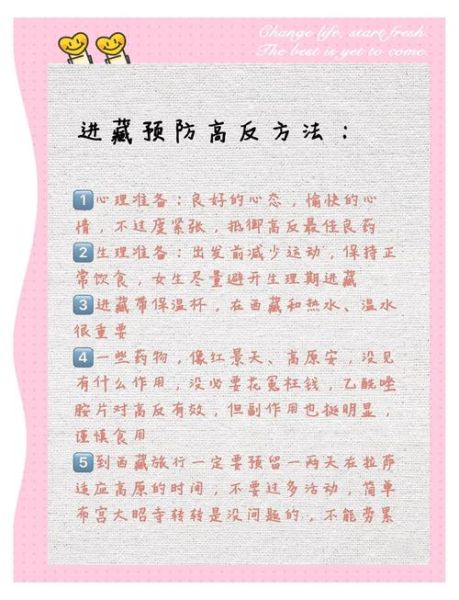

高原反应预防方法:把风险降到最低

出发前30天:体能与药物双保险

- 每天30分钟有氧,提高肺活量

- 提前一周服用**乙酰唑胺**,每天125mg,可加速碳酸氢盐排出,刺激呼吸

- 停掉酒精训练,让血液携氧能力回到巅峰

抵达当天:慢动作+多喝水

下飞机先别拍照狂奔。**四小时黄金观察期**内:

- 步速降到平时一半

- 喝500ml温水,稀释血液

- 晚餐七分饱,减少胃肠耗氧

夜间睡眠:头高脚低+加湿

高原夜晚干燥且氧含量更低。把枕头垫高15厘米,**减少颅内压**;开加湿器或放一盆水,避免呼吸道黏膜干裂。

常见误区:你以为的“没事”可能是假象

误区一:年轻人扛得住

事实是**青壮年代谢快、需氧量大**,反而比老人更易出现症状。别仗着二十出头就猛跑八廓街。

误区二:红景天万能

红景天苷确实有抗疲劳作用,但**临床证据不足以预防AMS**。把它当安慰剂可以,别替代药物。

误区三:喝酒御寒

酒精扩张外周血管,**加速体表散热**,反而降低核心温度,同时抑制呼吸中枢,双重打击。

实战案例:三位游客的48小时对比

案例A:小李,直飞拉萨,当天洗头洗澡

当晚头痛欲裂,血氧跌至82%,连夜吸氧。

案例B:小王,火车进藏,途中在格尔木过夜

轻微头晕,第三天登顶布达拉宫无压力。

案例C:小陈,提前两周服用乙酰唑胺,抵达后只喝甜茶

全程无感,甚至跑完五公里。

如果还是中招了怎么办?

轻度:停止上升+大量饮水

原地休息12小时,多数症状可缓解。可口服**布洛芬**止痛,**地塞米松**减轻脑水肿。

中度:立即下降300-500米

哪怕只是坐车到海拔更低的县城,症状也会迅速减轻。不要硬撑。

重度:吸氧+下撤+就医

出现喷射状呕吐、步态不稳,提示**高原脑水肿**,必须立刻送医。拉萨市区有高压氧舱,24小时开放。

长期适应:留下来的人如何彻底摆脱反应

在高原连续生活两周,身体会发生以下变化:

- 血浆容量增加20%,血液稀释,降低黏稠度

- 2,3-DPG(二磷酸甘油酸)升高,**氧解离曲线右移**,血红蛋白更易释放氧

- 线粒体密度增加,细胞用氧效率提升

这也是援藏干部前三个月最难受,之后能打篮球的原因。

最后的自问自答

问:提前吃红景天就能100%预防吗?

答:不能,目前只有乙酰唑胺和地塞米松有循证医学证据。

问:孩子去高原会更危险吗?

答:儿童症状往往不明显,但病情进展快,需更密切监测血氧。

问:回程后为什么还会头晕?

答:身体适应了高海拔,回到平原出现“低原反应”,通常两三天自愈。

评论列表