一、为什么一到高原就头痛、恶心?

缺氧是高原环境对身体最直接的冲击。海拔每升高1000米,大气压下降约12%,氧气分压随之降低。当血氧饱和度跌破90%,脑组织首先报警——脑血管代偿性扩张,颅内压升高,于是出现搏动性头痛。与此同时,胃肠黏膜因缺氧而蠕动减慢,胃酸分泌紊乱,恶心、呕吐随之而来。

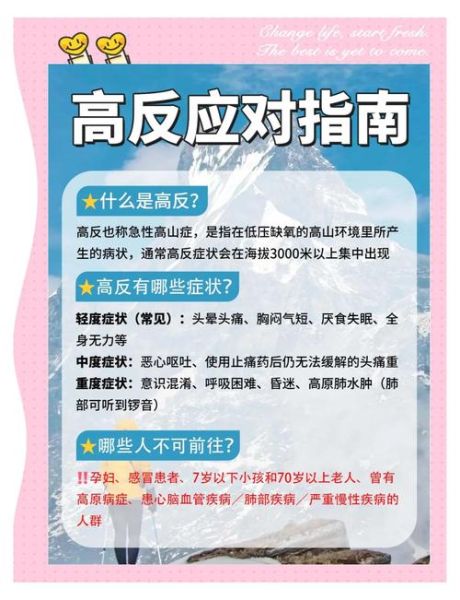

二、高原反应有哪些症状?

常见表现可分为轻、中、重三档,方便自我评估:

- 轻度:太阳穴胀痛、乏力、食欲差、入睡困难

- 中度:持续呕吐、眩晕步态不稳、指尖发绀

- 重度:意识模糊、肺水肿(咳粉红色泡沫痰)、脑水肿(喷射状呕吐)

自问:出现哪些信号必须立即下撤?

答:当静息状态下血氧低于70%或无法完成简单计算,意味着已发生危及生命的脑水肿,需立刻下降海拔至少1000米。

三、如何缓解高原反应?科学方案拆解

1. 阶梯式上升:让身体有时间“开机”

每上升600米留宿一晚,比一口气冲到目的地降低50%发病率。若行程紧张,可在2500米、3500米各设一晚适应点,利用“高原睡眠、低地活动”的反复模式,刺激红细胞生成素(EPO)温和释放。

2. 药物干预:提前72小时启动

- 乙酰唑胺:利尿+促通气,成人125mg早晚各一次,肾功能不全者禁用

- 地塞米松:仅用于中重度,4mg每6小时口服,连用不超过48小时

- 红景天胶囊:提前7天服用,可降低自由基损伤,但证据等级较低

3. 呼吸技巧:比吸氧更持久的自救

4-4-8呼吸法——吸气4秒、屏息4秒、缓慢呼气8秒,可提升肺泡通气量18%。夜间若因周期性呼吸惊醒,可垫高枕头15厘米,减少回心血量,缓解肺动脉高压。

4. 饮食与水分:高糖低脂的“高原餐盘”

碳水供能比需达65%,因缺氧状态下糖酵解效率更高。推荐:

- 早餐:燕麦+蜂蜜+香蕉

- 午餐:米饭+鸡胸肉+甜椒

- 晚餐:面条+菠菜+橄榄油

水分摄入按体重×35ml计算,避免酒精与产气食物(豆类、碳酸饮料)。

四、长期居住高原,身体会发生哪些适应性改变?

红细胞计数可升高30%,血红蛋白从150g/L增至200g/L,血液黏稠度上升,因此高原居民血栓风险比平原高2.3倍。同时,右心室因长期对抗肺动脉高压而肥厚,称为“高原性心脏病”。建议每年做心脏彩超与血常规,发现右心室舒张末期内径>30mm需干预。

五、特殊人群的高原禁忌清单

- 孕妇:海拔>3500米时子宫动脉血流减少20%,易引发胎儿生长受限

- 哮喘患者:冷空气+干燥可诱发支气管痉挛,需随身携带沙丁胺醇气雾剂

- 糖尿病患者:高原可能掩盖低血糖症状,建议动态血糖监测+减少胰岛素剂量10%

六、返程后为什么还会“醉氧”?

回到平原后,高浓度氧气会突然解除缺氧刺激,导致过度换气综合征,表现为嗜睡、头晕、注意力不集中。通常持续3-7天,可通过逐步降低活动量、补充抗氧化剂(维生素C、E)加速恢复。

```

评论列表