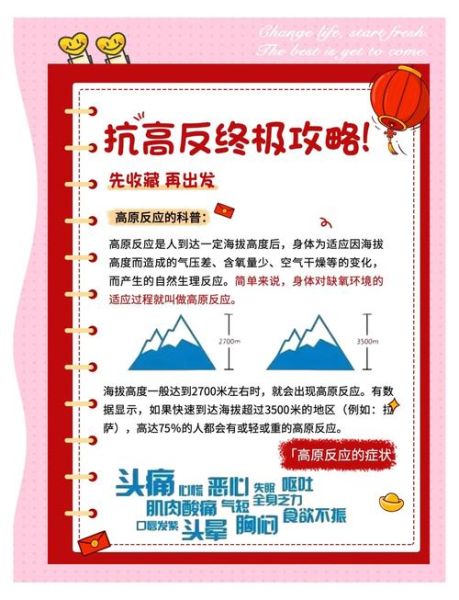

第一次踏上海拔3000米以上的土地,许多人都会经历“头胀、气短、心跳加速”的连锁反应。高原头晕到底是不是病?能不能提前预防?下面用问答形式拆解每一个关键细节。

高原头晕究竟是怎么产生的?

核心机制:缺氧导致脑血管扩张。当外界氧分压骤降,大脑为了维持供氧量,会命令血管“扩张”以增加血流量,于是颅内压升高,出现搏动性头痛与眩晕。

- 海拔与氧分压关系:海拔每升高1000米,氧分压下降约10%。

- 易感人群:贫血、睡眠呼吸暂停、长期熬夜者更易中招。

高原头晕怎么办?三步现场急救法

1. 立即降低活动强度

停止奔跑、搬行李等耗氧行为,找背风处坐下,**用鼻吸口呼的“2-4呼吸法”**:吸气2秒,呼气4秒,延长呼气时间可快速排出二氧化碳,减轻脑血管扩张。

2. 补充温糖盐水

高寒环境排尿增多,血容量下降会加重头晕。配方:**500ml温水+1平勺盐+2勺葡萄糖**,小口多次饮用,10分钟可缓解轻度症状。

3. 评估是否下撤

若出现**呕吐、步态不稳、意识模糊**任一表现,提示高原脑水肿,必须立即下降海拔300米以上,同时就近吸氧。

---如何预防高原反应?出发前四周准备清单

药物干预:红景天还是乙酰唑胺?

- 红景天胶囊:提前7天服用,每日2次,每次2粒,可提高血氧饱和度5%-8%,适合轻度预防。

- 乙酰唑胺:处方药,出发前1天开始,每次125mg,每日2次,通过利尿作用加速适应,**禁忌磺胺过敏者**。

体能训练:爬楼梯还是长跑?

重点训练“无氧耐力”,而非单纯长跑。推荐方案:

- 每周3次负重爬楼梯(10kg背包,20层楼×4组)。

- 睡前进行4-7-8呼吸训练:吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒,提升血氧利用率。

饮食策略:高碳水还是高蛋白?

高海拔消化效率下降,**碳水化合物供氧效率比脂肪高10%**。出发前两周饮食比例调整为:

- 碳水:65%(燕麦、糙米)

- 蛋白质:20%(鸡胸肉、乳清蛋白)

- 脂肪:15%(坚果、牛油果)

抵达高原后的72小时适应指南

Day1:落地“三不原则”

不洗澡、不饮酒、不剧烈运动。洗澡会扩张外周血管,加重脑部缺血;酒精抑制呼吸中枢,夜间缺氧风险翻倍。

Day2:阶梯式活动法

上午在海拔3000米区域散步30分钟,下午返回2800米住宿。通过**“高走低睡”**模式,刺激红细胞生成,又不至于过度疲劳。

Day3:监测血氧与心率

使用指夹式脉搏血氧仪,**静息血氧低于85%或心率持续>100次/分**,需延长适应时间或考虑下撤。

---特殊人群注意事项

孕妇能否去高原?

孕中期(14-28周)相对稳定,但需满足:无妊娠高血压、血红蛋白>110g/L、携带便携式制氧机。出现**胎动减少或阴道出血**,立即终止行程。

儿童高原反应有何不同?

儿童表达能力有限,**异常哭闹、拒食、口唇发绀**是危险信号。建议3岁以上儿童再前往3500米以上地区,并准备儿童专用氧气面罩。

---常见误区大辟谣

误区1:“体质好的人不会高反”

错!**肌肉量大的人耗氧量更高**,反而容易缺氧。曾有一名马拉松运动员在海拔3200米发生肺水肿。

误区2:“吸氧会依赖”

短期使用低流量氧(1-2L/min)不会抑制呼吸中枢,**夜间吸氧可提高睡眠质量**,加速适应。

误区3:“喝酥油茶能防高反”

酥油茶含高热量,可缓解寒冷,但**过量盐分反而加重水肿**。每日不超过500ml为宜。

---返程后为何仍头晕?

少数人在回到平原后持续1-2周头晕,称为“脱适应反应”。**原因是红细胞数量仍偏高,血液黏稠度增加**。建议:

- 每日饮水2000ml以上稀释血液。

- 进行低强度有氧运动(快走、游泳)促进红细胞凋亡。

评论列表