“一到海拔3000米就头痛欲裂,是不是我体质差?”——先别急着给自己贴标签,**高原反应的真正诱因并非单一“体质差”**,而是环境、生理、行为多重因素叠加的结果。下面用问答形式拆解机制,并给出可落地的预防清单。

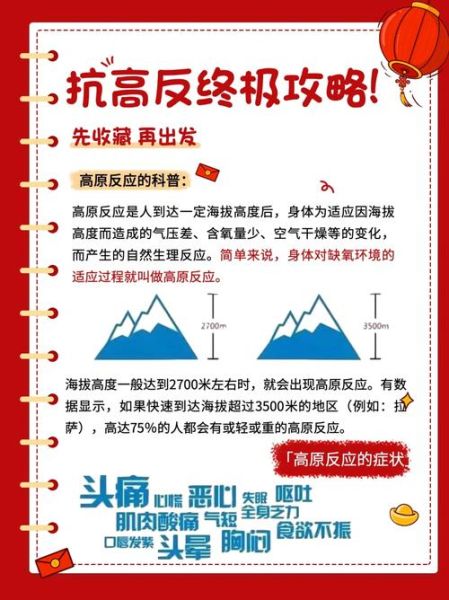

高原反应是怎么引起的?

1. 大气压骤降:氧气分压被“稀释”

海拔每升高1000米,大气压下降约12%,**氧分压随之降低**。例如在拉萨(3650米),吸入空气中的氧分压只有海平面的60%左右。虽然空气含氧量比例仍是21%,但**单位体积内的氧分子数量减少**,导致肺泡-血液氧梯度缩小,血氧饱和度迅速下滑。

2. 低氧通气反应:呼吸“超速”引发连锁失衡

人体感知到低氧后,会**反射性加快呼吸频率**以补偿。过度换气虽能短暂提升血氧,却造成二氧化碳大量排出,血液pH值升高(呼吸性碱中毒)。碱中毒又抑制呼吸中枢,形成“快-慢-快”的拉锯战,**加重头晕、乏力**。

3. 脑血流“失控”:血管扩张与水肿

低氧刺激脑血管扩张,**脑血流量可增加50%以上**。颅腔容积固定,血流激增导致颅内压升高,出现**搏动性头痛、恶心呕吐**。若未及时干预,血脑屏障受损,血浆渗出形成脑水肿,发展为高原脑水肿(HACE)。

4. 水钠潴留:肾脏“误判”低氧信号

肾脏在低氧环境下分泌促红细胞生成素(EPO)的同时,**错误保留钠和水**,导致血容量增加。这会**加重肺循环压力**,在易感人群中诱发高原肺水肿(HAPE)。

高原反应如何预防?

1. 阶梯式上升:给红细胞“加班”留时间

人体适应高海拔需要**48-72小时**。建议: - 每上升1000米,至少**原地休整一晚** - 超过3000米后,每日净上升不超过300-500米 - 若行程紧张,可在中途低海拔城镇(如康定、日喀则)**睡低走高**

2. 预适应训练:提前“缺氧”模拟

出发前2-4周,每周3次**间歇性低氧训练**(如佩戴训练面罩跑步30分钟),可提升线粒体密度与氧利用效率。无训练条件者,可**提前1-2天抵达2500米左右地区**过渡。

3. 药物干预:三类处方药精准使用

- 乙酰唑胺:碳酸酐酶抑制剂,促进排碱,纠正呼吸性碱中毒。用法:250mg/次,每日2次,出发前1天开始服用。

- 地塞米松:减轻脑水肿,用于快速上升或已有症状者。用法:4mg/次,每6小时一次,不超过2天。

- 硝苯地平缓释片:预防HAPE,降低肺动脉压。用法:30mg/次,每日1次。

4. 行为细节:吃喝睡动的“高原四件套”

- **喝**:每日饮水≥4L,**避免酒精**(抑制呼吸) - **吃**:高碳水占比60%-70%,**减少高脂饮食**(耗氧高) - **睡**:枕头垫高15cm,**避免仰卧**(减少夜间呼吸暂停) - **动**:抵达首日**禁止洗澡、奔跑、饮酒**,静息为主

易被忽视的“隐形诱因”

1. 上呼吸道感染:鼻塞=缺氧放大器

感冒时鼻黏膜肿胀,**经鼻通气量下降30%以上**。若强行上山,需用**羟甲唑啉喷雾**缓解鼻塞,并携带便携式制氧机。

2. 睡眠呼吸暂停:夜间“窒息”风险翻倍

肥胖或打鼾者,在高原可能出现**血氧饱和度夜间骤降**。建议: - 使用**自动调压呼吸机(APAP)** - 侧卧睡姿,避免舌根后坠

3. 铁储备不足:EPO“无米之炊”

女性、素食者易缺铁,导致EPO分泌后**血红蛋白合成受限**。出发前检测血清铁蛋白,若<30ng/mL,需补充**元素铁60mg/日**。

紧急情况:如何区分“轻症”与“致命”?

自问: “休息10分钟后头痛是否缓解?” - 是:继续观察,补液吸氧 - 否:立即下降海拔,**每下降500米症状可减轻25%** “是否出现共济失调?” - 让患者直线行走5米,若**脚跟碰脚尖困难**,按HACE处理,**地塞米松8mg口服+高压氧舱**。

高原反应预防清单(出发前打印)

- 阶梯上升计划表(具体到每日海拔)

- 乙酰唑胺处方(附用药时间)

- 指夹式脉搏血氧仪(报警值<85%)

- 便携制氧机(流量≥3L/min)

- 紧急下降路线图(标注最近医疗点)

评论列表