踏上雪域高原,很多人最担心的就是高原反应。它像一道“隐形门槛”,轻则头痛、乏力,重则危及生命。本文用问答式结构,把藏族同胞世代总结的经验与现代医学观点结合,帮你把风险降到最低。

(图片来源网络,侵删)

高原反应到底是什么?

高原反应是人体快速进入海拔2500米以上地区后,因缺氧引发的一系列症状。藏族人虽然基因里携带EPAS1变异,耐受力更强,但初到更高海拔仍可能不适。

- 轻度:太阳穴胀痛、恶心、夜间睡不着。

- 中度:呕吐、走路像踩棉花。

- 重度:肺水肿、脑水肿,必须立即下撤。

藏族人如何提前“调频”身体?

1. 阶梯式上升:让身体“慢热”

藏地谚语说:“马跑急了会失蹄,人走快了会断气。”每上升600米就住一晚,比一口气冲到拉萨更稳妥。

2. 酥油茶+青稞酒:民间还是科学?

酥油茶里的高脂肪+盐分可提升血容量,青稞酒少量扩张血管,但酒精过量反而加重缺氧,所以“小酌”是关键。

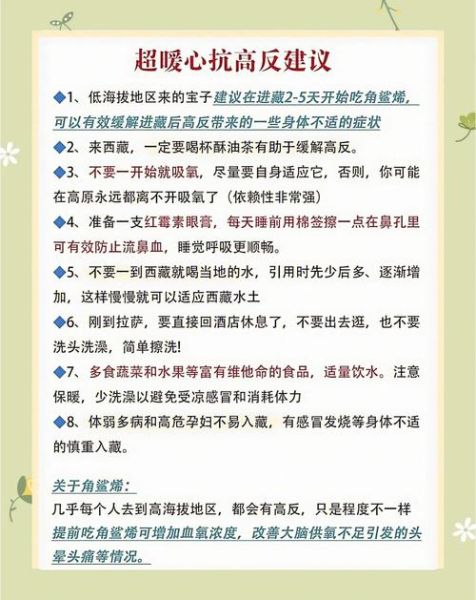

3. 提前15天红景天?

藏医典籍记载红景天“扶正固本”,现代研究证实其红景天苷能提高血氧饱和度。建议提前7-10天开始服用,每日3-6克煎水,而非临时抱佛脚。

进藏途中,哪些信号必须警惕?

夜间头痛加剧、咳粉红色泡沫痰、意识模糊,这三条出现任意一条,立刻下撤海拔500米以上并吸氧。

(图片来源网络,侵删)

藏族向导的“三不”原则

- 不逞强:有队员说“我能扛”,向导直接绑上马背送下山。

- 不熬夜:高原睡眠本就浅,熬夜等于“主动缺氧”。

- 不感冒:藏地昼夜温差15℃,感冒+缺氧=肺水肿加速器。

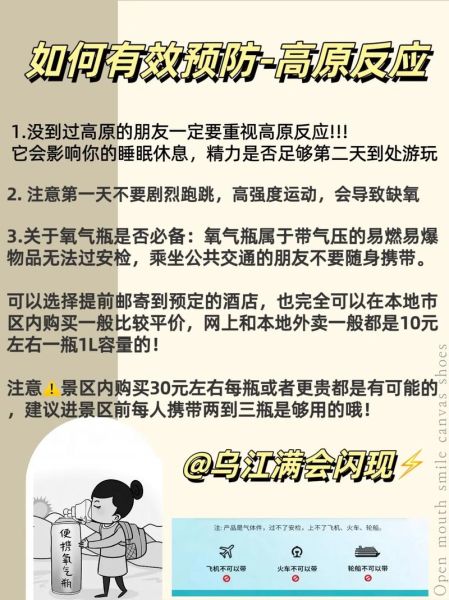

装备清单:比药箱更重要的是这些

- 指夹式血氧仪:低于85%就减速。

- 便携加压袋:相当于“移动海拔下降1000米”。

- 速溶葡萄糖:比巧克力更快提升血糖,缓解头晕。

高原反应会持续多久?

多数人在48-72小时内自行缓解,前提是停止爬升、充分休息。藏族人常说:“身体适应高原,就像牦牛适应风雪,需要时间。”

儿童与老人更危险吗?

不一定。儿童代谢快,反而恢复更快;老人若心肺功能良好,风险可控。关键在行动节奏比平原慢一半,且避免情绪剧烈波动。

回到平原后,为什么还会“醉氧”?

身体已适应低氧环境,突然回到富氧地带,会出现嗜睡、乏力、轻微头晕,通常2-7天消失。藏族牧民下山时会刻意减少活动量,让红细胞自然回落。

最后的私房建议

把高原当成一位严厉的老师,它用缺氧教会你敬畏自然、尊重节奏。当你学会与它对话,雪山不再只是风景,而成了身体记忆的一部分。

(图片来源网络,侵删)

评论列表