很多人第一次踏上海拔3000米以上的地区,都会问:高原反应有哪些症状?答案并不单一,它像一场“身体考试”,每个人交出的答卷都不一样。有人头痛欲裂,有人只是轻微气喘,也有人毫无感觉。本文用问答+分块的方式,把最常见的信号、容易被忽视的细节、以及应对办法一次说透。

(图片来源网络,侵删)

一、高原反应到底是什么?

简单说,它是缺氧+低压共同作用的结果。海拔每升高1000米,大气压下降约12%,氧气分压随之减少。身体为了“抢氧”,会加快呼吸、心跳,血液黏稠度升高,于是出现一系列连锁反应。

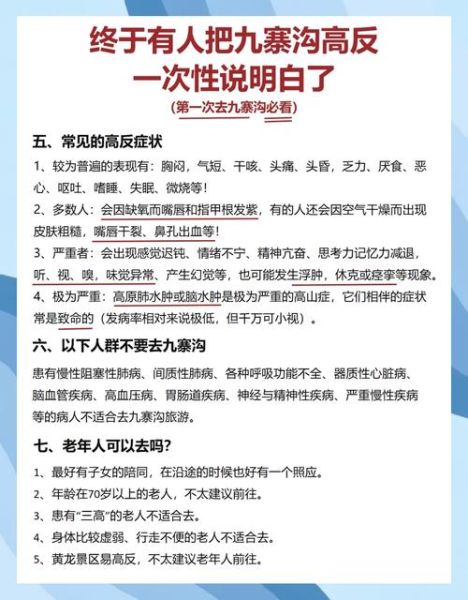

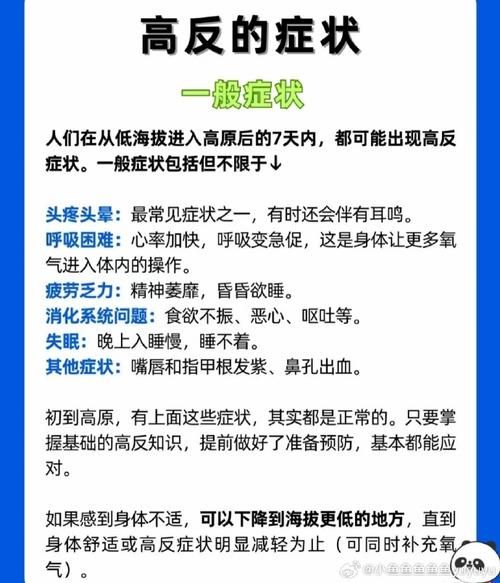

二、高原反应有哪些症状?

1. 轻度阶段:身体在“报警”

- 头痛:最常见,像戴了紧箍咒,多在太阳穴或后枕部。

- 恶心、食欲下降:闻到油腻味就反胃,其实是胃肠道缺氧。

- 乏力、嗜睡:走两步就想坐下,晚上却睡不踏实。

2. 中度阶段:身体开始“抗议”

- 呕吐:从恶心升级到喷射状呕吐,喝水都吐。

- 头晕、步态不稳:像喝了两杯,其实是小脑轻度水肿。

- 心跳持续>100次/分:安静状态下也“咚咚咚”。

3. 重度阶段:身体“罢工”

- 肺水肿:咳粉红色泡沫痰,平躺更喘。

- 脑水肿:剧烈头痛+喷射状呕吐+意识模糊。

- 口唇指甲发绀:血氧饱和度<70%的直观信号。

三、为什么有人症状轻,有人直接倒下?

自问自答:

问:同样飞到拉萨,为何同伴活蹦乱跳,我却抱着氧气瓶?

答:差异主要来自五点:

- 上升速度:飞机直飞比火车/汽车更容易高反。

- 海拔高度:3500米是分水岭,超过后发病率陡增。

- 个人体质:肺活量大≠抗高反,反而代谢快的人需氧量更高。

- 既往史:曾经高反过的人,再次发作概率翻倍。

- 行为因素:抵达当天洗头、喝酒、奔跑,都会放大症状。

四、容易被忽视的“非典型”信号

除了教科书式的头痛呕吐,还有三种表现常被误判:

(图片来源网络,侵删)

- 凌晨惊醒:高原夜间的缺氧高峰在2-4点,突然憋醒要警惕。

- 指甲出现“高原白线”:甲床短暂缺血留下的横纹,一周后消失。

- 情绪异常:莫名烦躁或想哭,其实是脑供氧不足的早期信号。

五、如何快速判断自己中招了?

三步自测法:

- 血氧仪:指尖夹5秒,低于85%需吸氧。

- 直线走路:脚跟贴脚尖走6米,明显歪斜提示共济失调。

- 说话测试:完整说“来到拉萨我很高兴”不打磕巴,若频繁停顿需警惕。

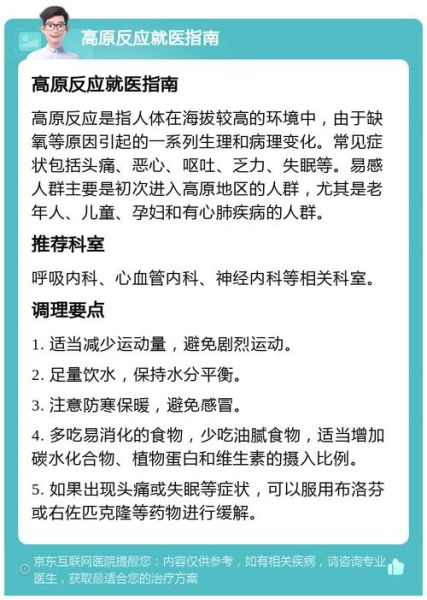

六、出现症状后怎么办?

1. 轻度:先自救

- 停止上升,原地休息。

- 喝500ml温糖水,提升血糖可缓解头痛。

- 用“袋式呼吸法”:把纸袋罩住口鼻,回吸呼出的二氧化碳,刺激呼吸中枢。

2. 中度:药物+氧

- 口服乙酰唑胺(250mg/次,每日2次),加速适应。

- 间断吸氧:2L/分钟,每次30分钟,避免依赖。

- 若6小时无缓解,下降300-500米海拔。

3. 重度:立即下撤

- 绝对卧床,头高脚低位。

- 持续吸氧,准备便携式高压氧舱。

- 联系救援,黄金救治窗口是发病后4小时。

七、出发前如何降低风险?

自问自答:

问:有没有办法提前让身体“预习”高原?

答:可以,但别信“红景天万能论”。真正有效的是:

- 阶梯式适应:先到2000米住一晚,再逐级上升。

- 有氧训练:出发前两周每天30分钟慢跑,提升肺毛细血管密度。

- 预服药物:乙酰唑胺提前1天吃,地塞米松仅用于脑水肿高危人群。

- 装备清单:血氧仪、便携氧气罐、头痛粉、电解质泡腾片。

八、特殊人群特别提醒

- 孕妇:孕晚期禁止上海拔>3000米,子宫血流减少易致胎儿缺氧。

- 感冒患者:上呼吸道水肿会放大缺氧,痊愈前暂缓行程。

- 戴隐形眼镜者:干燥+缺氧易角膜水肿,改戴框架镜更安全。

高原反应像一面镜子,照出身体最真实的底牌。读懂这些信号,提前准备,就能把风险降到最低。毕竟,雪山值得敬畏,但生命更值得珍惜。

(图片来源网络,侵删)

评论列表