高原是什么意思?

在地理学语境里,高原是指海拔在500米以上、顶部相对平坦、边缘有明显坡度的大面积隆起地形。它既不同于起伏剧烈的山区,也区别于低缓的丘陵,具有“高而平”的典型特征。中国青藏高原平均海拔4000米以上,被称为“世界屋脊”;而云贵高原虽然海拔降至1000~2000米,却同样属于高原范畴。

(图片来源网络,侵删)

高原如何形成?三大成因一次看懂

高原并非一蹴而就,它的诞生往往跨越数千万年:

- 板块碰撞挤压:印度板块持续北漂,俯冲到欧亚板块之下,地壳被整体抬升,造就了青藏高原。

- 火山熔岩堆积:大规模玄武岩溢流覆盖地表,冷却凝固后形成熔岩高原,如印度的德干高原。

- 地壳均衡抬升:地幔热物质上涌,使整块地壳像船一样“浮”得更高,东非高原就是典型例子。

高原气候有什么特点?

很多人以为高原只是“冷”,其实它的气候远比想象复杂:

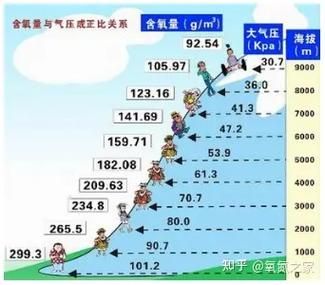

- 低压缺氧:海拔每升高1000米,大气压下降约12%,空气含氧量随之减少。

- 昼夜温差大:白天太阳辐射强烈,夜晚热量迅速散失,日较差可达20℃以上。

- 紫外线强:稀薄空气对紫外线的削弱作用减弱,晒伤风险成倍增加。

- 降水差异显著:迎风坡形成地形雨,背风坡则出现“雨影”干旱区。

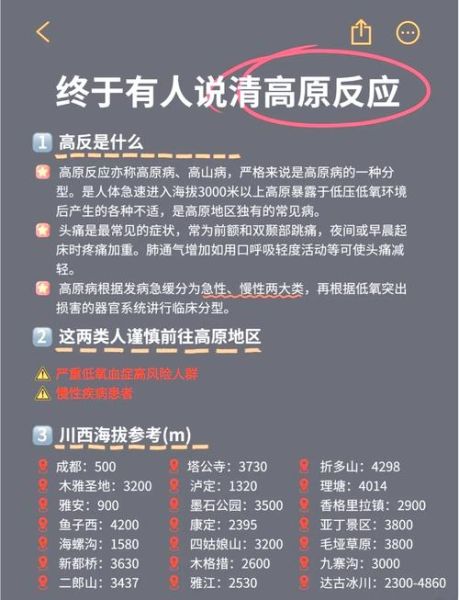

高原对人体有哪些影响?

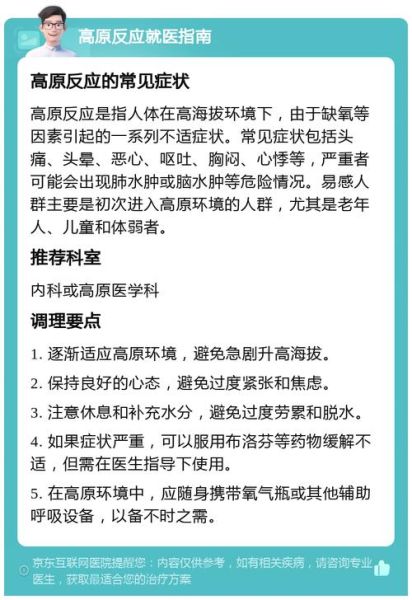

1. 急性高原反应(AMS)

初到海拔2500米以上,头痛、恶心、乏力是最常见的信号。原因在于缺氧导致脑血管扩张,颅内压升高。通常24~48小时内可自行缓解,但不可忽视。

2. 高原肺水肿(HAPE)

当血氧饱和度降至70%以下,肺部血管压力骤增,液体渗入肺泡,出现咳嗽粉红色泡沫痰、呼吸困难。这是可致命的急症,必须立即下撤并吸氧。

3. 高原脑水肿(HACE)

脑细胞因缺氧而肿胀,表现为共济失调、意识模糊。若不及时处理,可在数小时内昏迷甚至死亡。

(图片来源网络,侵删)

4. 长期适应:高原红细胞增多

久居高原者,体内促红细胞生成素(EPO)水平升高,血红蛋白可增加50%以上,以提高携氧能力。但过度增多会导致血液黏稠,反而加重心脏负担。

如何科学应对高原环境?

行前准备

- 阶梯式上升:每天海拔增量不超过300~500米,给身体适应时间。

- 药物预防:乙酰唑胺可提前服用,加速碳酸氢盐排出,刺激呼吸。

- 体能储备:提前一个月进行有氧训练,提高心肺功能。

抵达后注意事项

- 避免剧烈运动:前48小时尽量静息,减少耗氧量。

- 足量饮水:高海拔空气干燥,每日饮水量应比平原多1升。

- 高碳水饮食:糖类代谢耗氧更少,能快速提供能量。

- 监测血氧:指尖血氧仪低于85%需警惕,低于80%立即下撤。

高原不只是地理名词,更是人类适应极限的试验场

从青藏铁路的供氧列车,到珠峰脚下的高压氧舱,人类用科技不断拓展在高原的生存边界。然而,尊重自然规律、循序渐进仍是永恒的铁律。理解高原,既是对地球演化的致敬,也是对自身生命的负责。

(图片来源网络,侵删)

评论列表