会。酒精会扩张外周血管、抑制呼吸中枢,并加速脱水,三大机制叠加,极易让高原反应症状恶化。

(图片来源网络,侵删)

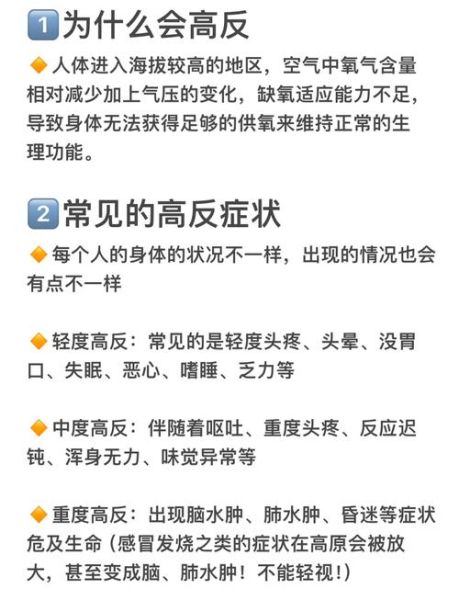

为什么高原上喝酒更危险?

在海拔3000米以上,人体已处于“缺氧代偿”状态,任何额外负担都会被放大。酒精带来的生理改变恰好踩中三大雷区:

- 血管扩张→血压骤降→脑部供血不足,头痛、眩晕瞬间升级。

- 抑制延髓呼吸中枢→血氧饱和度再降,胸闷、气短明显加重。

- 利尿作用→体液流失→血液黏稠度升高,增加血栓与肺水肿风险。

高原喝酒后常见症状有哪些?

很多人以为只是“醉得快”,实际出现的却是典型高反升级版:

- 剧烈搏动性头痛:酒精扩张血管后,低氧环境让颅内血管代偿性收缩,形成“拉锯式”疼痛。

- 恶心呕吐不止:高原本就容易胃排空延迟,酒精刺激胃黏膜,呕吐物中甚至带胆汁。

- 夜间惊醒、心悸:血氧骤降触发交感神经兴奋,心率飙到120次/分以上。

- 面部浮肿、指端发绀:毛细血管通透性增加,液体外渗,提示已出现早期高原肺水肿信号。

刚到高原多久能喝酒?

医学共识:至少适应72小时后再考虑少量饮酒。适应期要做三件事:

- 每天监测晨起血氧,连续两次≥90%才视为初步适应。

- 24小时尿量保持在800 ml以上,确保无脱水。

- 无静息心率>100次/分、无夜间憋醒。

若三项指标任一异常,继续禁酒。

如果已经喝了,如何紧急自救?

第一步:立即停止饮酒并评估意识

(图片来源网络,侵删)

轻拍双肩、大声呼叫,无反应立即侧卧防误吸。

第二步:高流量吸氧

便携式氧气瓶开到4 L/min,面罩紧扣,持续15分钟。

第三步:口服葡萄糖+电解质

50%葡萄糖注射液20 ml + 补液盐1包,快速纠正低血糖与脱水。

(图片来源网络,侵删)

第四步:下降海拔

症状无缓解,1小时内下降500–1000米,比任何药物都有效。

高原饮酒的“安全剂量”真的存在吗?

严格说:不存在绝对安全剂量。但临床观察发现,在完全适应后,男性每日纯酒精摄入≤14 g(≈啤酒350 ml或红酒150 ml),女性减半,且满足以下条件,风险相对可控:

- 饮酒前先吃高蛋白食物(鸡蛋、牛肉),延缓酒精吸收。

- 每饮1杯酒后补200 ml温水,抵消利尿。

- 避免高度酒(≥40%vol),减少呼吸抑制。

- 睡前3小时停止饮酒,防止夜间低氧叠加。

高原上哪些药物与酒精同服会加倍危险?

以下三类常用药与酒精“强强联手”,可诱发昏迷甚至呼吸骤停:

- 乙酰唑胺(预防高反首选):酒精加重四肢麻木、嗜睡,易误判为脑水肿。

- 地塞米松(急性高反抢救):酒精增加胃黏膜出血风险,呕吐物带血。

- 硝苯地平(用于高原肺水肿):协同降压,导致顽固性低血压休克。

长期驻高原人群能否练出“酒精耐受”?

不能。红细胞增多症、右心室肥厚等慢性高原病,会让心脏对酒精更敏感。研究显示,驻藏官兵每日饮白酒≥50 ml,五年后高原心脏病发生率升高2.7倍。“酒量变大”只是神经麻痹的错觉,器官损伤在悄悄累积。

替代方案:高原上如何社交“无酒也尽兴”?

藏族传统“酥油茶+青稞糌粑”就是最佳组合:酥油茶中的脂肪延缓胃排空,提供热量;青稞β-葡聚糖调节肠道菌群,减少胀气。若需仪式感,可用无醇青稞啤酒(酒精度<0.5%vol)替代,既保留风味,又避免风险。

评论列表