高原的高度到底如何划分?

很多人把“高原”当成一个笼统概念,其实国际地理学界有明确数字:海拔超过500米且相对高差大于200米的广阔地区即可称为高原。中国常用的细分标准则更加具体:

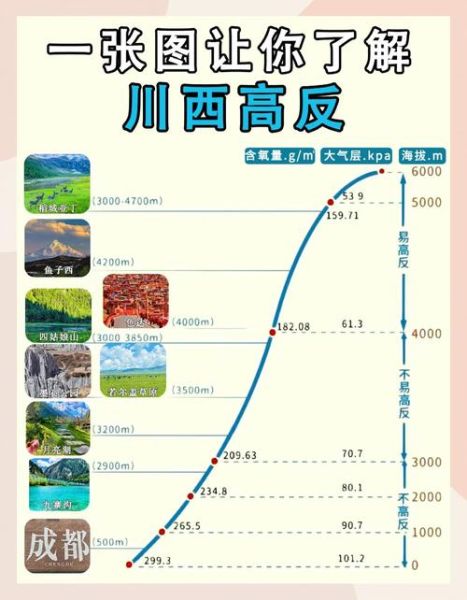

(图片来源网络,侵删)

- 低高原:500~1000米,如内蒙古高原东部

- 中高原:1000~2000米,如黄土高原主体

- 高高原:2000~4500米,如青藏高原边缘

- 极高高原:4500米以上,如藏北羌塘

为什么到了高原会头痛?

高原反应的根源是大气压下降导致血氧饱和度降低。当海拔每升高1000米,大气压就下降约12%,血氧饱和度随之下降3%~5%。身体为了弥补缺氧,会加快呼吸、心跳,毛细血管扩张,于是出现:

- 太阳穴胀痛

- 恶心、食欲减退

- 夜间频繁醒来

进高原前一周该做什么?

与其到了高原再吸氧,不如提前让身体“预习”缺氧环境:

- 每天30分钟有氧运动+负重深蹲,提高心肺储备

- 睡前用呼吸训练器,模拟海拔3000米呼吸节奏

- 补充铁与维生素B12,提升血红蛋白携氧能力

高原第一天如何安排行程?

“多睡少动”是王道,但细节常被忽视:

- 抵达当天不洗澡,热水会扩张血管加重缺氧

- 午餐吃七分饱,碳水占60%,减少肠胃耗氧

- 下午强制午休90分钟,利用深睡眠期完成生理性适应

红景天、肌苷、乙酰唑胺,选哪个?

三种主流预防药物各有侧重:

- 红景天胶囊:提前7天服用,调节缺氧诱导因子,适合轻度预防

- 肌苷口服液:提高红细胞ATP,缓解疲劳,适合徒步人群

- 乙酰唑胺:处方药,强制利尿排酸,适合直飞拉萨的商务客

血氧仪报警值是多少?

在平原,血氧饱和度95%以上算正常;到了海拔3500米,低于85%就需要立即吸氧。如果数值持续下降且伴随意识模糊,必须下撤至少500米,这是国际高山医学会的硬指标。

(图片来源网络,侵删)

为什么有人3000米就高反,有人5000米却没事?

个体差异由三大因素决定:

- 基因:EPAS1变异,藏族人群自带“高原基因”

- 居住地:长期生活在2500米以上,红细胞基数更高

- 体脂率:男性低于15%、女性低于22%,耗氧量更低

高原睡觉垫高还是躺平?

采用“头高脚低15度”的斜坡睡姿,可减少颅内静脉回流阻力,降低晨起头痛概率。用背包或充气枕垫高头部即可,无需专业设备。

返程后为何仍感到疲惫?

高原回到平原后,身体需要重新适应富氧环境,通常持续3~7天。此阶段避免剧烈运动、保证8小时睡眠、补充电解质饮料,可缩短恢复期。

带孩子上高原,年龄底线是多少?

儿科医生建议:3岁以上再考虑。婴幼儿囟门未闭合,颅压调节能力差,轻微缺氧即可诱发嗜睡或呕吐。若必须前往,需准备儿童专用氧气罐,剂量控制在0.5L/分钟。

(图片来源网络,侵删)

评论列表