高原反应为什么更“偏爱”孩子?

**儿童血容量小、呼吸调节中枢未成熟**,同样海拔下,血氧下降速度比成人快;再加上他们口渴感弱、不会主动表达,脱水会进一步加剧缺氧。 **三个易被忽视的危险信号**: - 异常安静或异常烦躁 - 走路时频繁摔倒 - 嘴唇呈暗红而非鲜红 ---出发前必须完成的四项准备

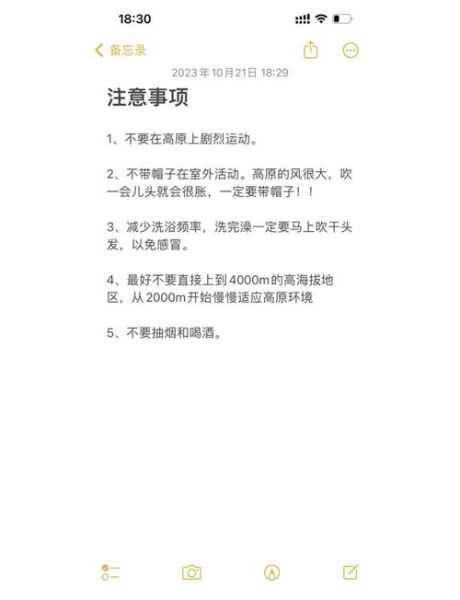

1. **海拔阶梯适应**:先在海拔两千米左右住一晚,再逐级升高,每天上升不超过三百到五百米。 2. **儿科医生评估**:哮喘、先心病、贫血患儿属高危,需携带便携式血氧仪。 3. **模拟训练**:出发前两周让孩子每天进行二十分钟跳绳或爬楼梯,提高心肺储备。 4. **药物预案**:布洛芬、地塞米松口服片、乙酰唑胺,剂量按体重由医生开具,**切勿自行网购**。 ---旅途中如何实时监测?

**血氧仪夹手指即可读数**: - 95%以上:正常 - 90%–94%:轻度缺氧,立即停下休息 - 低于90%:启动下撤方案,每下降五百米复测一次 **观察“三问”技巧**: - 问头痛:让孩子用手指指出疼痛部位,前额或太阳穴更典型 - 问胃口:不想吃或喝水即提示胃肠缺氧 - 问颜色:让孩子张嘴看舌底静脉,若发紫立即下撤 ---现场急救四步法

**第一步:停止上升** 立刻原地坐下,解开外套纽扣,避免束缚呼吸。 **第二步:补液** 小口喝温开水或口服补液盐,每公斤体重五毫升,**禁止一次性灌大量水**。 **第三步:吸氧** 使用便携氧气罐,流量控制在每分钟两升,持续十五分钟后再测血氧。 **第四步:药物干预** - 头痛:布洛芬五到十毫克每公斤体重 - 呕吐:口服昂丹司琼片,按体重0.15毫克每公斤 - 嗜睡:地塞米松0.15毫克每公斤,仅在高海拔医疗站医生指导下使用 ---常见误区一次说清

**误区一:孩子哭就是矫情** 哭泣会加快呼吸频率,反而加重缺氧,应立刻安抚并测血氧。 **误区二:多喝葡萄糖水能抗高反** 高糖饮料会利尿,导致脱水,**温开水或淡盐水才是首选**。 **误区三:高原安、红景天提前吃就万事大吉** 目前尚无儿科循证医学证据支持其有效性,**不能替代阶梯适应与血氧监测**。 ---返程后的“二次观察期”

即使孩子回到平原,仍需留意**延迟性高原反应**: - 持续两天以上的嗜睡或注意力下降 - 夜间突然惊醒、说梦话 出现上述情况,应到儿科做**血常规与心电图复查**,排除缺氧导致的继发性改变。 ---家长心理建设同样重要

孩子的高原反应往往被家长情绪放大。提前演练“血氧读数—药物—下撤”流程,把应急步骤写成卡片放口袋,**遇事按卡执行,减少慌乱**。 **一句话提醒**:海拔越高,越要把“耐心”当作随身行李。

(图片来源网络,侵删)

评论列表