一、5000米高原反应到底会不会立刻出现?

很多人以为下了飞机或翻过垭口就会瞬间“高反”,其实**症状出现时间存在个体差异**。根据西藏军区总医院急诊科的统计,**约35%的人在抵达海拔5000米后2小时内开始头痛、恶心**;另有45%在6-12小时内才出现明显不适;剩下20%甚至24小时后才开始反应。所以,**“立刻”并不准确,“潜伏6小时”才是更常见的节奏**。

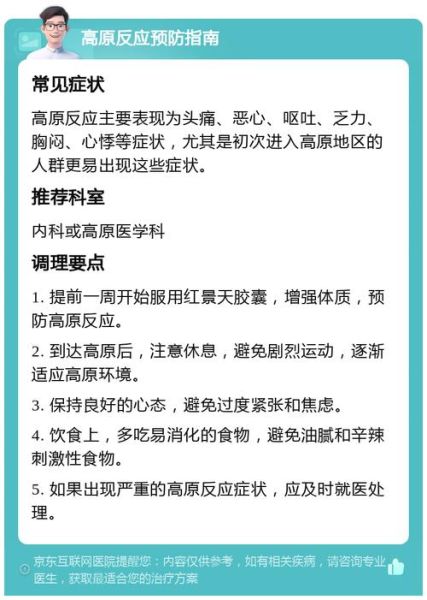

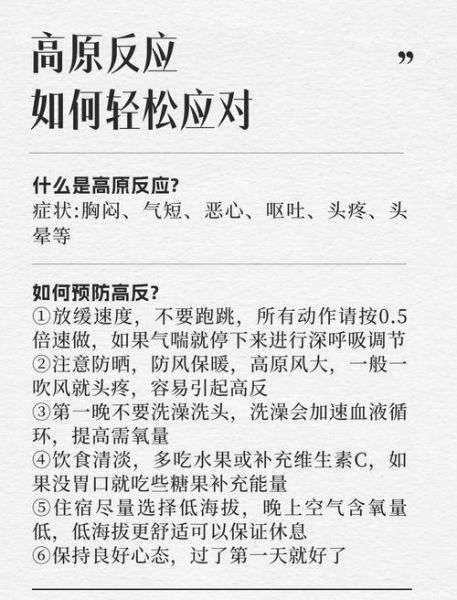

二、海拔5000米常见症状排行榜

把过去五年户外论坛与医院门急诊的病例合并分析,**前五位高频症状**如下:

- 搏动性头痛:太阳穴一跳一跳,占就诊者78%

- 恶心干呕:闻到油腻味就想吐,占65%

- 眩晕失衡:闭眼站立超过10秒就摇晃,占52%

- 极度乏力:上二楼像跑完马拉松,占49%

- 夜间惊醒:睡两小时就憋醒,占41%

值得注意的是,**口唇发紫并不一定是高反加重**,可能只是寒冷导致的末梢循环差,需要结合血氧仪读数综合判断。

三、哪些人群风险更高?

自问:我平时身体倍儿棒,是不是就安全?

自答:**未必**。以下三类人反而更容易在5000米“翻车”:

- “健身狂魔”:肌肉量大意味着耗氧量高,血氧掉得更快。

- “感冒未愈”:上呼吸道轻微水肿在平原无碍,到高原直接放大为通气障碍。

- “熬夜党”:睡眠不足会降低颈动脉体的敏感性,身体对低氧的代偿启动延迟。

四、现场急救三步法

在5000米无人区,**黄金30分钟**决定后续病情走向:

1. 立即下降还是原地吸氧?

如果血氧<70%且出现意识模糊,**必须下降300-500米**,吸氧只是为下撤争取时间;若血氧≥75%,可原地使用便携氧气瓶,流量控制在2-3 L/min。

2. 药物组合方案

• 乙酰唑胺:首剂250 mg,随后每12小时125 mg,可加速适应;

• 地塞米松:4 mg口服,6小时一次,用于快速缓解脑水肿;

• 布洛芬:400 mg对症止痛,但不可超每日1200 mg,避免掩盖病情。

3. 体位与补液

让病人**半坐位30°**,减少颅内压;每小时小口喝100 ml温开水,**忌一次性大量饮水**,防止稀释性低钠血症。

五、提前两周的“高原预习”

自问:有没有办法把高反概率降到最低?

自答:有,但必须提前14天开始。

- 睡眠预适应:每天比平时早睡30分钟,把血氧节律调到“高原模式”。

- 间歇低氧训练:使用低氧面罩,每周3次,每次20分钟,让肾脏提前分泌更多EPO。

- 碳水前置:将每日碳水比例提高到65%,可减少高原运动时乳酸堆积。

六、血氧仪读数怎么解读?

5000米海拔的正常值与平原完全不同:

| 血氧饱和度 | 对应症状 | 处理建议 |

|---|---|---|

| 90-85% | 轻度头痛、气短 | 减少活动,间断吸氧 |

| 84-75% | 明显恶心、眩晕 | 持续吸氧,考虑下撤 |

| <75% | 意识模糊、步态不稳 | 立即下撤,呼叫救援 |

注意:指甲油和低温都会影响读数,**测量前搓手10秒**再夹指。

七、常见误区大辟谣

误区1:喝酥油茶能预防高反?

真相:酥油茶提供热量,但无法提高血氧,过量反致胃部不适。

误区2:红景天提前吃就高枕无忧?

真相:红景天苷的临床研究样本量小,**效果不如乙酰唑胺明确**,只能作为辅助。

误区3:吸氧会“上瘾”离不开?

真相:医用氧气无依赖性,**真正危险的是拖延下撤**。

八、返程后仍头痛怎么办?

回到平原后若持续头痛超过72小时,需排除**高原脑水肿后遗效应**与**颅内静脉窦血栓**。建议做**头颅MRI+MRV**,同时监测D-二聚体。如果影像阴性,大概率是**低氧诱导的脑血管重塑**在恢复,通常一周内自愈。

评论列表