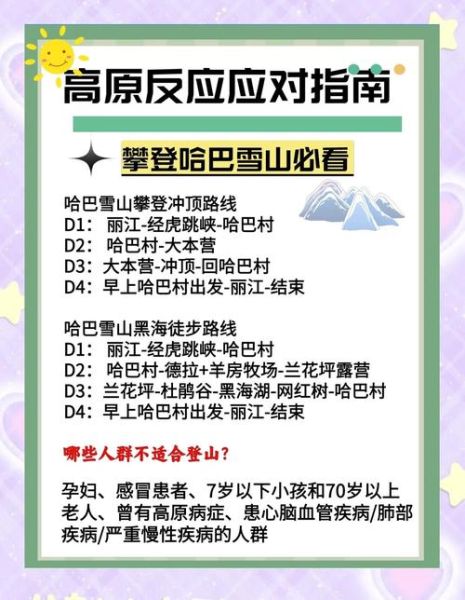

下山后身体还在“高原模式”?其实大多数人在回到低海拔地区后,症状会逐步缓解,但恢复速度因人而异。一般轻度高原反应在24-72小时内即可明显好转;若出现脑水肿或肺水肿等严重情况,则可能需要1-2周甚至更长时间的医学观察与康复。

(图片来源网络,侵删)

为什么下山后还会头晕乏力?

不少驴友回到平原后依旧感觉“踩在棉花上”,原因主要有三点:

- 血液黏稠度尚未回落:高海拔缺氧刺激红细胞大量增生,下山后血液仍较稠,携氧效率低。

- 乳酸堆积未完全代谢:肌肉持续无氧运动导致乳酸滞留,引发全身酸软。

- 内耳平衡系统紊乱:气压骤变让前庭功能短暂失调,出现眩晕。

自问:需要立刻就医吗?

自答:若只是轻微头晕、乏力,可先居家观察;一旦出现持续加重的头痛、咳粉红色泡沫痰或意识模糊,必须立即就诊。

下山后24小时内的“黄金恢复清单”

把握第一天,能把后遗症压到最低:

- 分次小口补液:每小时喝100-150 ml温水或电解质饮料,避免一次性灌水导致低钠。

- 轻度伸展+深呼吸:做5分钟肩颈环绕、扩胸运动,配合腹式深呼吸,加速二氧化碳排出。

- 禁止熬夜与剧烈运动:身体仍在调节血氧,熬夜会延迟红细胞回落。

- 高碳水晚餐:米饭、面条、香蕉等易消化碳水,可快速补充肌糖原,减轻疲劳。

三天后仍胸闷气短怎么办?

超过72小时症状未缓解,需排查以下问题:

- 潜在肺水肿残余:拍胸片或做肺部超声,查看是否仍有渗出。

- 贫血或缺铁:高海拔刺激造血,若原本缺铁,下山后可能出现“相对性贫血”。血常规+铁蛋白即可确认。

- 心理因素:部分人对高原经历产生焦虑,出现过度换气综合征,血氧正常却主观憋闷。

自问:可以吸氧缓解吗?

自答:家用制氧机低流量(1-2 L/min)吸氧30分钟/次,每日2次即可,过度吸氧会抑制自主呼吸调节。

(图片来源网络,侵删)

饮食与营养:加速红细胞回落的秘诀

想让血液黏稠度尽快恢复正常,饮食调控比吃药更温和:

- 天然“稀释剂”:每天500 ml 西瓜汁或黄瓜汁,富含水分与钾,帮助利尿排钠。

- 抗氧化组合:蓝莓+核桃,花青素与ω-3脂肪酸协同,减少自由基对血管内皮的损伤。

- 限制高盐腌制品:腊肉、榨菜会升高血浆渗透压,加重血液黏稠。

运动康复:从散步到慢跑的进阶表

| 天数 | 运动形式 | 时长 | 心率上限 |

|---|---|---|---|

| 第1天 | 室内慢走 | 10分钟×2次 | (220-年龄)×50% |

| 第3天 | 平地散步 | 20分钟 | (220-年龄)×55% |

| 第7天 | 慢跑或骑行 | 30分钟 | (220-年龄)×65% |

| 第14天 | 恢复常规训练 | 自定 | (220-年龄)×75% |

注意:任何阶段出现心悸、眩晕或指端发麻,立即降强度或停止。

睡眠管理:让大脑重新适应富氧环境

高海拔常导致深睡眠不足,回到平原后易出现“反弹性嗜睡”或“断续觉醒”。

- 睡前90分钟远离蓝光:手机、电脑屏幕会抑制褪黑素分泌。

- 微凉环境:卧室温度保持在20-22℃,比高海拔夜间温度略高,可减少觉醒次数。

- 4-7-8呼吸法:吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒,重复4轮,快速降低交感神经兴奋。

药物与保健品:哪些真有用?

市面常见“抗高反神药”琳琅满目,科学证据如何?

- 乙酰唑胺(Diamox):可加速碳酸氢盐排出,缩短适应期,但下山后无需继续服用。

- 红景天胶囊:对预防可能有效,对恢复帮助有限。

- 复合B族维生素:支持能量代谢,尤其B1、B6可缓解神经疲劳。

- 慎用利尿剂:自行服用呋塞米可能导致低钾,反而加重乏力。

儿童与老人:特殊人群恢复要点

儿童血容量小,调节快,但表达能力差;老人常合并慢性病,恢复更慢。

(图片来源网络,侵删)

- 儿童:观察是否异常嗜睡或拒食,24小时内尿量应恢复至平时水平。

- 老人:监测血压与夜间血氧,若SpO₂持续<92%,需考虑短暂家庭氧疗。

何时可以再次上高原?

自问:两周后要去川西,可以吗?

自答:若上次仅为轻度头痛、恶心,且本次计划海拔更低、上升更缓,可在完全无症状满7天后出发;若曾出现肺/脑水肿,建议间隔至少3个月并做心肺运动试验评估。

高原反应不是简单的“下山就好”,而是一段需要耐心与科学方法的恢复旅程。把上述步骤拆解到每日行动中,你会发现身体比想象中更懂得“回家”。

评论列表