什么是高原反应?

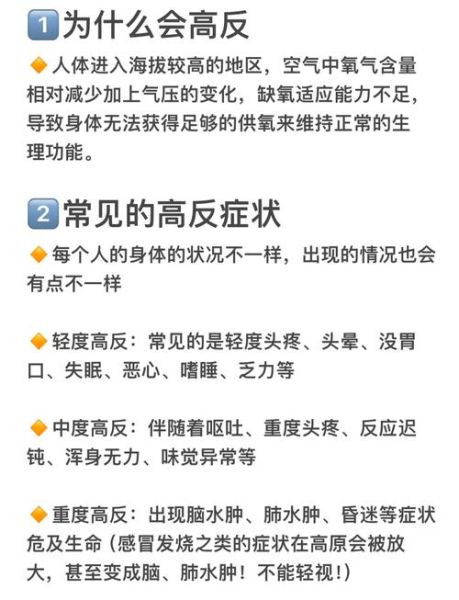

当人体从低海拔地区快速进入海拔2500米以上区域时,由于大气压下降、氧气分压降低,身体各系统会出现一系列代偿或失代偿反应,统称为高原反应(AMS)。它并非“心理作用”,而是客观存在的生理现象。

高原反应的症状有哪些?

轻度高原反应:身体发出的第一声警报

多数人在抵达高原后6-12小时开始出现以下表现:

- 头部胀痛:太阳穴或后枕部钝痛,咳嗽或弯腰时加重。

- 头晕目眩:走路像踩在棉花上,夜间起床易跌倒。

- 胃肠不适:食欲骤减、恶心,部分人出现“吃一口就饱”的早饱感。

- 异常疲劳:平路步行100米就气喘吁吁,休息后仍不缓解。

中度高原反应:需要立即干预的信号

若轻度症状被忽视,24小时内可能升级为:

- 持续呕吐:无法进食进水,口服药物被吐出。

- 剧烈头痛:普通止痛药无效,常伴喷射性呕吐。

- 步态不稳:无法走直线,类似醉酒状态(共济失调)。

- 夜间阵发性呼吸困难:平躺时加重,需垫高枕头或端坐呼吸。

重度高原反应:可能致命的两种急症

高原肺水肿(HAPE)和高原脑水肿(HACE)是进展迅速的致命并发症:

• HAPE:咳粉红色泡沫痰、指端紫绀、肺部湿啰音

• HACE:意识模糊、剧烈喷射性呕吐、瞳孔不等大

一旦出现上述任一表现,必须立即下降海拔并送医。

为什么有人症状重,有人却没事?

个体差异主要取决于:

1. 上升速度:乘飞机直达比汽车缓慢爬升风险高3倍。

2. 海拔高度:每升高1000米,发病率增加13%。

3. 既往病史:严重贫血、慢性阻塞性肺病患者更易发病。

4. 遗传因素:藏族、夏尔巴人携带EPAS1基因变异,血氧饱和度比平原人高10%。

如何预防高原反应?

出发前:给身体打好“预防针”

• 阶梯式适应:提前在低海拔(如昆明2200米)停留1-2天。

• 药物准备:乙酰唑胺(125mg,每日2次,出发前1天服用)。

• 体能储备:出发前1个月进行有氧训练(如慢跑、游泳),但避免出发前3天剧烈运动。

旅途中:细节决定成败

• 控制上升节奏:每日海拔增加不超过500米,每上升1000米休息1天。

• 饮食策略:高糖低脂饮食(如葡萄糖粉冲饮),避免酒精和产气食物(豆类、碳酸饮料)。

• 监测血氧:指尖血氧仪<85%时立即吸氧,<80%考虑下撤。

到达后:72小时黄金适应期

• 行为禁忌:48小时内不洗澡(避免受凉和耗氧)。

• 睡眠姿势:采用“高枕卧位”,头部抬高30°减少颅内压。

• 应急方案:随身携带便携式高压氧舱(Gamow袋),可在无医疗条件下争取6小时救援时间。

常见误区大揭秘

误区1:“年轻人身体好,不会高反”

事实:青壮年代谢旺盛,耗氧量更大,发病率反而高于老年人。

误区2:“提前喝红景天就万事大吉”

事实:红景天需连续服用7天以上才可能起效,且效果仅为辅助。

误区3:“吸氧会上瘾”

事实:短期吸氧(流量1-2L/min)不会抑制呼吸中枢,反而能预防肺水肿。

高原反应会持续多久?

多数人症状在3-7天内自行缓解,但个体差异显著:

• 快速适应者:24小时后症状减轻50%。

• 慢性适应者:需2-3周红细胞生成增加后症状消失。

• 若症状持续超过7天,需排查是否合并其他疾病(如心肌炎、肺炎)。

儿童与孕妇的特殊注意事项

儿童:表达能力有限,需观察是否出现反常哭闹、拒食、口唇发绀。

孕妇:孕晚期绝对禁止进入海拔3000米以上区域,可能诱发胎盘早剥。

最后的自救指南

记住“三下降”原则:

症状加重→立即下降

夜间恶化→立即下降

药物无效→立即下降

海拔每下降500米,症状可缓解20%-30%,这是任何药物都无法替代的根本治疗。

评论列表