为什么有人一上高原就头痛?

头痛是高原反应最常见的信号,根源在于缺氧导致脑血管扩张。当海拔超过2500米,大气压下降,吸入的氧分压随之降低,大脑为了“抢氧”,会把血管撑大,于是出现搏动性头痛。体质差异也起作用:平时血氧饱和度偏低、心肺功能较弱或感冒未愈的人,症状往往更明显。

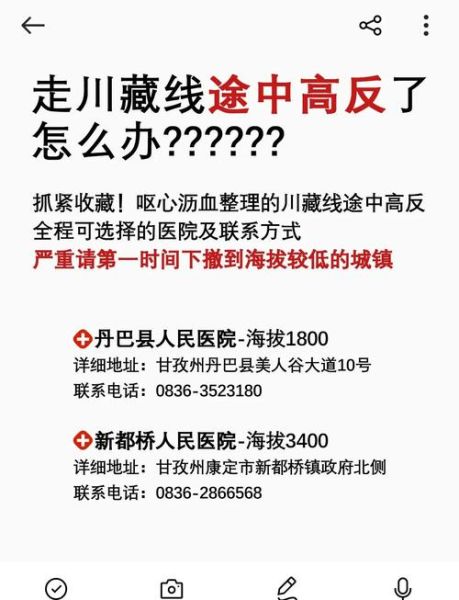

(图片来源网络,侵删)

踏上高原前必须做的三件小事

- 体检别偷懒:血压、心电图、血氧饱和度三项必查,高血压控制不佳者暂缓行程。

- 阶梯式上升:如果目的地海拔3500米以上,建议先在海拔2000米左右的城市停留一晚,让身体“逐级适应”。

- 药物小药盒:乙酰唑胺(预防高反)、布洛芬(缓解头痛)、地塞米松(应急降颅压),遵医嘱携带。

抵达当天最容易踩的四个坑

很多悲剧发生在落地后的前六小时。

- 立刻洗头洗澡:热水澡会扩张外周血管,减少大脑供血,诱发晕厥。

- “打卡式”狂奔拍照:轻微跑跳都会让血氧骤降,建议步速比平原慢30%。

- “借酒助眠”:酒精抑制呼吸中枢,夜间缺氧更严重。

- “怕上厕所就少喝水”:脱水会浓缩血液,加重高反,正确做法是每次喝100毫升,间隔20分钟。

高原反应怎么缓解:从轻度到重度的应对清单

轻度(仅有头痛、恶心)

停止活动,找避风处坐下;吸氧15分钟,流量2升/分钟即可见效;口服布洛芬200毫克,配合含服姜片止呕。

中度(呕吐、眩晕、步态不稳)

立即下撤300-500米海拔,这是唯一被证实有效的“根治”手段;持续低流量吸氧,同时口服地塞米松4毫克,每6小时一次。

重度(意识模糊、肺水肿)

属于医疗急症,一边吸氧一边联系直升机救援;现场可让患者半坐位,双腿下垂,减少回心血量,等待专业转运。

常被忽视的“隐形缺氧”场景

即使静坐在客栈,也可能悄悄缺氧:

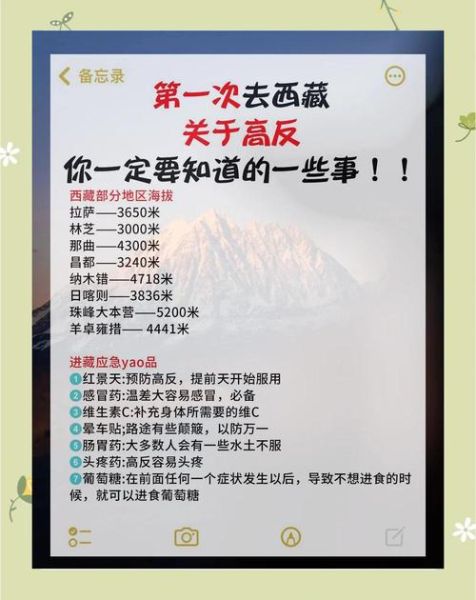

(图片来源网络,侵删)

- 夜间关门关窗:高原昼夜温差大,很多人把房间封得严实,导致二氧化碳积聚,血氧下降。建议留一条窗缝,或开换气扇。

- 长途大巴:车窗紧闭的空调车,海拔一旦超过3000米,车内氧含量比车外低5%-8%,每两小时开窗换气一次。

- 戴隐形眼镜:角膜缺氧会放大高原反应的眼部症状,改戴框架镜更稳妥。

吃什么能“补氧”?

没有食物能直接补氧,但可以通过改善血液循环间接缓解:

- 高糖≠高能量:葡萄糖能快速供能,但过量会触发胰岛素波动,反而更乏力。推荐香蕉+坚果的组合,钾元素稳定心律,脂肪缓释能量。

- 藏式酥油茶:酥油提供脂肪,茶含咖啡因可轻度扩张支气管,但高血压者慎用。

- 避免产气食物:豆类、碳酸饮料会让胃肠胀气,横膈膜上抬,肺活量进一步受限。

回程后为什么还会“醉氧”?

从高原返回平原,有人出现嗜睡、头晕,被戏称为“醉氧”。其实是身体在重新适应高氧环境,红细胞携氧效率下降,一般2-3天自愈。期间避免剧烈运动,多喝水加速代谢即可。

给自驾族的额外提醒

自驾上高原,车里常备血氧仪和便携式制氧机。每升高500米,停车测一次血氧,低于85%立刻吸氧。副驾不要睡觉,负责观察司机状态,一旦出现频繁眨眼、答非所问,立即换人驾驶。

(图片来源网络,侵删)

评论列表