高原反应到底会不会“说来就来”?

**会,而且往往在你最放松的时候出现。** 飞机落地后两小时内、洗澡后、夜里睡觉时,是高原反应集中爆发的时间段。原因在于: - **血氧饱和度骤降**:海拔每升高1000米,血氧下降约10%。 - **体液重新分布**:低压环境让血液向肺部和脑部集中,引发头痛、恶心。 - **睡眠呼吸紊乱**:高原夜间的周期性呼吸暂停会放大缺氧感受。 ---进藏前两周,身体需要哪些“改装”?

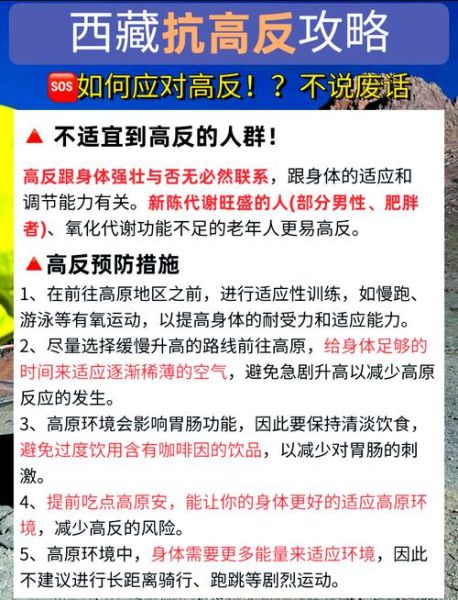

**不是吃红景天那么简单。** 1. **心肺耐力打底**:每周三次慢跑或骑行,每次30分钟以上,把静息心率降到65次/分以下。 2. **红细胞预增生**:提前10天开始服用铁剂+维生素C,刺激血红蛋白生成,但需避开感冒期。 3. **药物双保险**: - **乙酰唑胺**:出发前1-2天服用,剂量125mg早晚各一次,可加速适应。 - **地塞米松**:仅作应急,出现剧烈头痛呕吐时口服4mg。 ---落地第一天,哪些动作等于“自找高反”?

**以下三件事千万别做:** - **直奔热门打卡点**:布达拉宫台阶相当于爬20层楼,建议第二天再去。 - **热水澡超过10分钟**:热水扩张血管,加速缺氧,改用温水擦浴。 - **饮酒助眠**:酒精抑制呼吸中枢,夜间缺氧风险翻倍。 ---为什么有人吸氧反而更难受?

**“氧依赖”是真实存在的。** - **原理**:外源性氧浓度骤升会抑制颈动脉体的化学感受器,导致自身通气动力下降。 - **正确做法**: - 血氧低于75%时才低流量吸氧(1-2L/min)。 - 每次不超过1小时,吸氧间隙做深呼吸训练(2秒吸气、4秒屏息、6秒呼气)。 ---高原饮食的“三高三低”原则

**吃对了能少受一半罪。** - **高碳水**:米饭、面条占全天热量60%,减少耗氧量。 - **高不饱和脂肪酸**:坚果、酥油茶提供持续能量。 - **高钾食物**:香蕉、紫菜预防水肿。 - **低盐**:每日盐量<5g,减轻脑水肿风险。 - **低蛋白**:肉类控制在100g/天,避免产氮废物堆积。 - **低纤维**:减少韭菜、芹菜等粗纤维,防止腹胀影响呼吸。 ---夜间出现这些症状必须下撤

**别硬扛,这是身体最后的警报。** - **剧烈头痛+喷射性呕吐**:提示脑水肿,需立即下降海拔500米以上。 - **咳粉红色泡沫痰**:肺水肿典型表现,绝对卧床并持续吸氧。 - **意识模糊**:用指夹式血氧仪测SpO₂,持续低于60%时呼叫救援。 ---返程后为什么还会“醉氧”?

**身体需要72小时重新校准。** - **表现**:嗜睡、头晕、注意力不集中,类似宿醉。 - **对策**: - 每天进行30分钟低强度有氧(快走、游泳),加速红细胞代谢。 - 增加饮水量至3000ml/天,稀释血液黏稠度。 - 避免突然高强度工作,给大脑一个“缓冲带”。 ---容易被忽略的3个细节

1. **隐形眼镜**:高原干燥导致角膜缺氧,改戴框架眼镜或日抛型。 2. **防晒霜用量**:SPF50+产品需每2小时补涂一次,指甲盖大小用量涂全脸。 3. **备用电源**:低温下手机电量消耗快,充电宝需用绒布包裹保温。

(图片来源网络,侵删)

评论列表