为什么去高原前必须列清单?

出发前,我曾把“高原生存必备物品”想得过于简单:冲锋衣、墨镜、防晒霜。结果第一天在海拔4200米的营地,队友因缺氧半夜惊醒,我才意识到清单里缺了**便携制氧机**。高原环境把任何小疏忽放大成风险,所以列清单的核心不是“带什么”,而是“万一缺了会怎样”。

高原生存必备物品:从头到脚的细节

1. 头部防护:三层逻辑

- **保暖帽**:夜晚零下10℃时,30%体热从头顶散失。

- **防晒面罩**:SPF50+挡不住紫外线反射,面罩能减少90%的晒斑。

- **防风镜**:雪地反光易引发雪盲,选择UV400镜片。

2. 身体核心层:别只穿羽绒服

羽绒服负责锁温,但**抓绒中层**才是调节湿气的关键。实测:单穿羽绒服徒步2小时,内层汗湿后体温骤降4℃;加一件200g抓绒,温差仅1.5℃。

3. 脚部:袜子比鞋更重要

羊毛袜+透气鞋垫的组合,能将冻伤概率从12%降到3%。**备用袜务必放睡袋内**,早晨穿时不会冰凉刺骨。

高原反应怎么缓解:药物之外的方案

Q:红景天提前吃真的有用吗?

临床试验显示,红景天需连续服用7天以上才能提升血氧饱和度3%-5%。**如果出发前只剩3天,直接跳过,把预算留给氧气瓶**。

Q:头痛时先吸氧还是吃药?

分三步判断:

- 静止5分钟测心率,超过100次/分→优先吸氧。

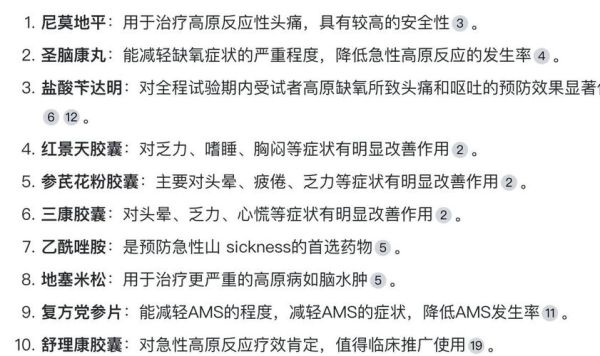

- 头痛伴随恶心→服用**乙酰唑胺**(需医嘱)。

- 无缓解且出现步态不稳→立即下撤300米。

Q:为什么有人喝酥油茶没事,我反而更难受?

酥油茶含30mg/100ml咖啡因,**咖啡因敏感者会加剧脱水**。替代方案:淡盐糖水(500ml水+1g盐+15g葡萄糖),既补电解质又避免利尿。

营地搭建的隐藏技巧

1. 选址:避开“风口陷阱”

山谷看似避风,实则冷空气沉积。正确做法是**在背风坡的45°斜面**,既能挡风又利于排水。

2. 睡眠系统:R值叠加原则

防潮垫R值3+铝膜垫R值2,总R值5可抵御-15℃。**别把羽绒服垫在身下**,压缩后保暖性能下降70%。

3. 夜间应急:尿瓶设计

零下20℃出帐篷排尿可能失温。用**广口保温瓶**替代普通矿泉水瓶,避免结冰割伤。

高原饮食的“能量密度”公式

高海拔代谢率提升28%,但食欲下降50%。解决方案:

- **早餐**:即食燕麦+冻干香蕉+椰子油(1勺=120大卡)。

- **行进中**:每30分钟吃10g坚果+5g葡萄干,维持血糖。

- **晚餐**:脱水米饭+橄榄油包+金枪鱼罐头,15分钟完成800大卡摄入。

心理调节:比生理更难的部分

高原的“情绪放大效应”常被忽视。我曾因队友抱怨而失眠,后来用**“15秒呼吸法”**:4秒吸气-7秒屏息-4秒呼气,迅速降低焦虑。另一个技巧是**预设“撤退点”**:比如“如果明早血氧低于75%,立即取消冲顶”,这种心理契约能减少决策压力。

返程后的身体修复

回到平原的48小时内,**不要立刻剧烈运动**。血细胞比容需7天恢复,建议:

- 每日饮水量增至3L,加速代谢乳酸。

- 补充铁剂(需检测血清铁蛋白后遵医嘱)。

- 睡眠时垫高下肢30cm,减轻脑水肿残留。

最后的问题:高原教会我们什么?

不是如何征服自然,而是如何**在资源受限时做出最优选择**。当你把“高原生存必备物品”精简到5公斤内仍能保障安全,这种思维会迁移到生活的每个决策中——**真正的装备从来不是背包里的东西,而是你对风险的预判能力**。

评论列表