为什么一到高原就头疼呕吐?

海拔超过2500米后,空气含氧量骤减,**脑组织缺氧**引发脑血管扩张,颅内压升高,于是出现搏动性头痛;同时,**前庭系统受低氧刺激**,胃肠蠕动紊乱,便产生恶心、呕吐。简单说,这是身体对低压缺氧环境的“报警”。

(图片来源网络,侵删)

头疼呕吐是不是一定就是高反?

不一定。以下三种情况需先排除:

- 急性胃肠炎:常伴腹泻、发热,与进食不洁有关。

- 偏头痛:既往有类似病史,头痛呈单侧跳痛,怕光怕声。

- 高血压危象:血压≥180/120 mmHg,伴视物模糊、胸痛。

若排除以上,且症状在抵达高原后6-12小时内出现,**高反概率超过八成**。

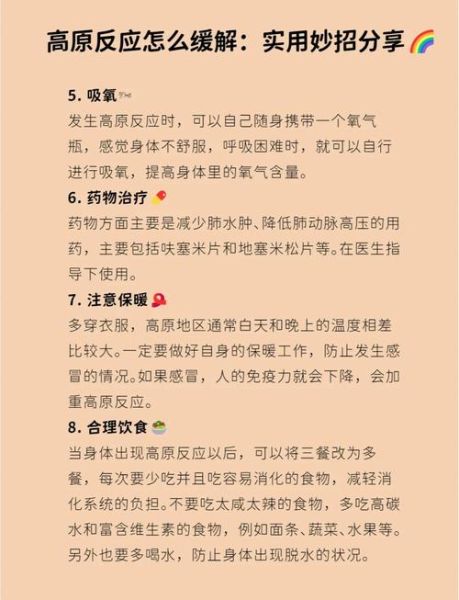

现场急救:三步快速缓解

1. 立即下撤

**最有效且唯一根治手段**是下降海拔。每下降500米,症状可缓解30%。若无法下撤,至少停止继续上升。

2. 高流量吸氧

使用便携氧气瓶,**2-4 L/min**持续吸氧20分钟,可迅速提升血氧饱和度,减轻头痛。

3. 药物对症

- 头痛:布洛芬400 mg口服,避免含咖啡因的止痛药,以免加重脱水。

- 呕吐:甲氧氯普胺10 mg肌注,或口服多潘立酮。

- 地塞米松:4 mg每6小时一次,可减轻脑水肿,但需医生指导。

预防高反:出发前、路途中、抵达后全攻略

出发前:给身体“预热”

- 阶梯式适应:若时间允许,先在2000米住1晚,再升至3000米。

- 药物预防:提前1周口服乙酰唑胺125 mg每日2次,可加速适应。

- 体能储备:每天30分钟有氧训练,提升心肺储备。

路途中:吃喝睡都有讲究

- 喝水:每小时至少200 ml,**尿液呈淡黄色**为佳。

- 饮食:高碳水、低脂、易消化,如面条、燕麦,避免酒精。

- 睡眠:头高位30°,可减少颅内充血。

抵达后:48小时黄金适应期

- 不洗澡:避免热水澡导致外周血管扩张,加重缺氧。

- 慢动作:走路、说话、吃饭均放慢节奏,**心率控制在静息+20次/分以内**。

- 监测血氧:指夹式血氧仪<85%时,立即吸氧并考虑下撤。

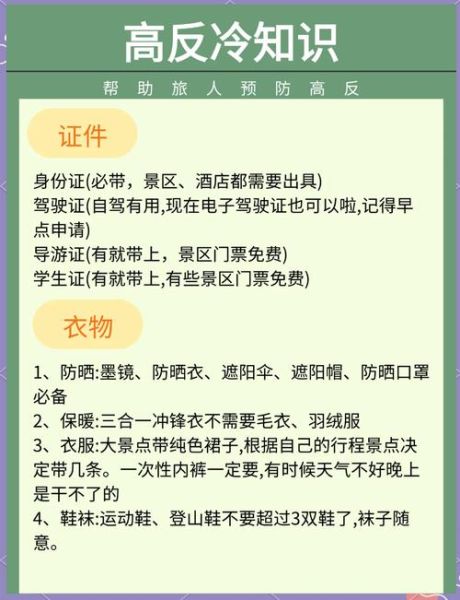

哪些人必须提前看医生?

以下人群出发前务必做高原风险评估:

(图片来源网络,侵删)

- 慢性病患者:冠心病、慢阻肺、严重高血压。

- 孕妇:子宫血流对缺氧敏感,易诱发早产。

- 既往高反史:曾出现脑水肿或肺水肿者,复发率超60%。

医生可能建议:心脏彩超、肺功能、夜间睡眠监测,必要时取消行程。

高原反应会留下后遗症吗?

绝大多数人在返回平原后症状完全消失,**无长期影响**。但极少数出现:

- 高原脑损伤:记忆力下降、注意力不集中,持续数月。

- 视网膜出血:视力模糊,需眼科随访。

若返回72小时后仍头痛呕吐,需急诊排除颅内病变。

实战案例:一次4000米徒步的教训

小李直飞拉萨(3650米),当晚洗头后剧烈头痛、喷射状呕吐。同伴误判为“吃坏肚子”,仅给藿香正气水,结果凌晨出现意识模糊。送医后诊断高原脑水肿,经高压氧舱治疗才脱险。

教训:

(图片来源网络,侵删)

- 直飞高海拔:缺乏适应,风险倍增。

- 错误用药:藿香正气水含酒精,加重脱水。

- 延误下撤:黄金6小时错过,病情加重。

常见误区大辟谣

误区1:年轻人身体好,不会高反。

真相:年轻男性因代谢旺盛,耗氧更多,反而更易出现症状。

误区2:喝红景天就能预防。

真相:红景天需提前7天服用才有效,且效果因人而异,**不能替代下撤和吸氧**。

误区3:吸氧会上瘾。

真相:短期吸氧无依赖性,**救命优先**。

评论列表