一、什么是高原?为什么海拔升高就会“高”?

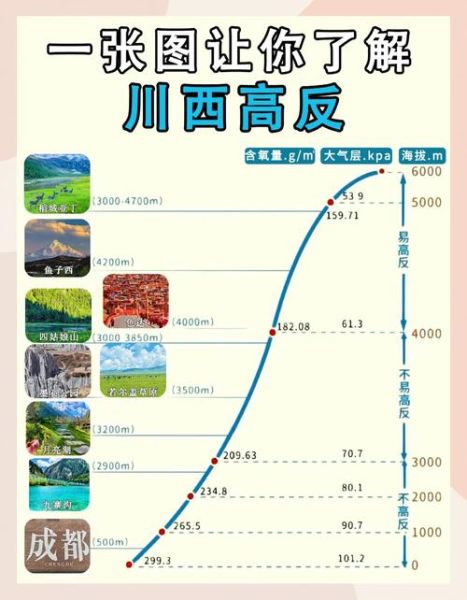

在地理学里,**高原指海拔超过500米、顶面相对平坦、周边有明显陡坡的广大地区**。它并不是简单的“高一点的平原”,而是经历了长期地壳抬升、河流切割、风化剥蚀后形成的巨型台阶。随着海拔升高,大气压下降、氧分压降低,人体吸入的氧气减少,于是出现头痛、乏力、恶心等“高原反应”。

二、全球主要高原类型大盘点

1. 构造高原:被“挤”出来的巨人

典型代表:**青藏高原、伊朗高原、安纳托利亚高原** 形成机制:板块碰撞→地壳缩短增厚→整体抬升 特点:边缘常伴巨大山脉,内部仍有活断层,地震频繁。

2. 侵蚀高原:岁月“削”出的舞台

典型代表:**内蒙古高原、德干高原、巴西高原** 形成机制:古老山地被河流、冰川长期夷平,整体残留高处 特点:地势起伏和缓,顶部残留古准平原面,河谷深切。

3. 熔岩高原:火山“叠”出的黑地毯

典型代表:**哥伦比亚高原、德干暗色岩高原、冰岛高原** 形成机制:裂隙式喷发→玄武岩洪流层层叠置→面积可达数十万平方千米 特点:表面平坦如砥,常见六边形柱状节理,土壤肥沃但排水差。

4. 山麓高原:被“托”起来的裙边

典型代表:**云贵高原、美国科罗拉多高原** 形成机制:山地抬升→山前盆地相对上升→河流下切形成峡谷 特点:边缘峡谷纵横,顶部台状地貌保存完好,喀斯特发育。

---三、高原反应怎么预防?——从行前到抵达的全程攻略

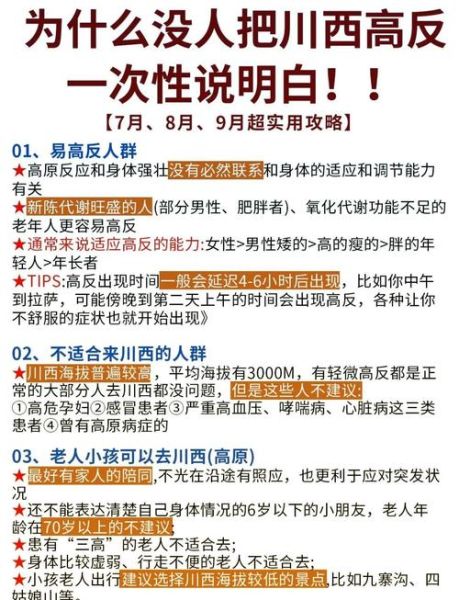

1. 行前评估:谁能去?谁需缓行?

- **绝对禁忌**:未控制的高血压、严重慢阻肺、近期心梗。

- **相对谨慎**:孕妇、婴幼儿、贫血患者,需医生评估。

- **健康成人**:提前2周停止剧烈运动,避免“疲劳上山”。

2. 阶梯式上升:海拔“爬”得慢,身体跟得上

每天上升不超过300-500米,每升高1000米留宿一晚。 举例:从昆明(1892 m)→大理(1976 m)→丽江(2416 m)→香格里拉(3280 m),**至少分三天完成**。

3. 药物预防:红景天还是乙酰唑胺?

- **红景天胶囊**:提前7天服用,每日2次,每次2粒;作用温和,适合轻度预防。

- **乙酰唑胺(Diamox)**:提前1-2天服用,每日125-250 mg,可加速适应;**磺胺过敏者禁用**。

- **地塞米松**:仅用于快速上升或已出现症状者,需医嘱。

4. 抵达后的24小时黄金守则

- **不奔跑、不饮酒、不洗澡**:减少耗氧与血管扩张。

- **多喝温水**:每日至少3升,**少量多次**。

- **高碳水饮食**:面条、米饭、葡萄糖,**提升血氧利用率**。

- **夜间低流量吸氧**:2 L/min,每次30分钟,可显著降低晨起头痛率。

四、常见疑问快问快答

Q:为什么有人3000米就高反,有人5000米却没事?

A:个体差异取决于**基因(EPAS1等位点)、居住海拔史、心肺储备**。长期生活在2500米以上的人,血红蛋白浓度和2,3-DPG水平更高,携氧效率提升。

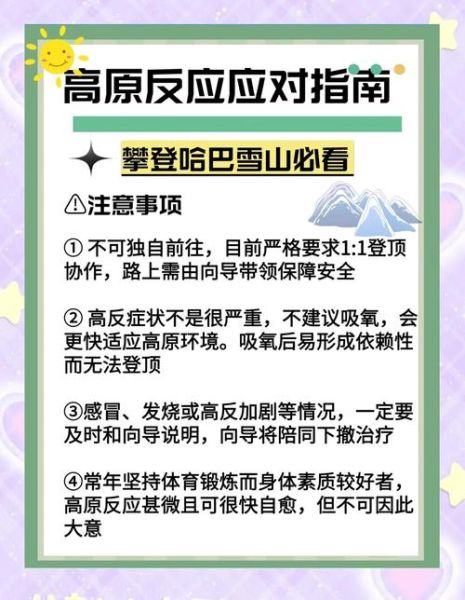

Q:吸氧会“依赖”吗?

A:不会。**高原反应本质是缺氧**,补氧只是纠正病理状态,不会抑制自身适应。但应避免持续高流量吸氧,以免掩盖病情。

Q:儿童高反症状为何常被忽视?

A:儿童表达能力有限,**烦躁、拒食、呕吐**可能是唯一信号。家长需每日记录尿量与精神状态,一旦减少或嗜睡立即下撤。

---五、进阶技巧:用科技手段监测适应

- **脉搏血氧仪**:静息SpO₂<85%需警惕,<80%立即下撤。

- **手机APP(如Altitude Alert)**:实时记录海拔曲线,自动提醒上升速度。

- **便携式高压氧舱(Gamow Bag)**:在4200米以上营地配置,30分钟内可模拟下降1500米。

六、写在最后的小贴士

高原不是洪水猛兽,**科学认知+循序渐进**才是关键。出发前打印一份“高原反应评分表”(Lake Louise Score),每日自测;同行者中至少一人学习基础生命支持(BLS)。记住:**下撤永远是最有效的“治疗”**,任何药物都无法替代海拔降低带来的生理逆转。

评论列表