提起“高原”,很多人脑海里会浮现雪山、稀薄空气和头痛欲裂的高反。但到底多高才算高原?高原反应又真的从某个固定海拔瞬间爆发吗?下面用问答+拆解的方式,带你一次读懂。

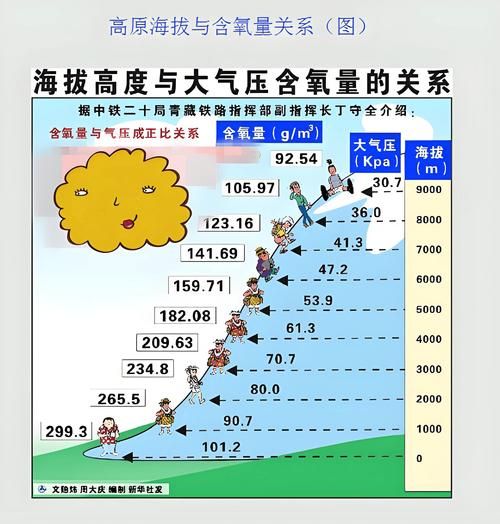

(图片来源网络,侵删)

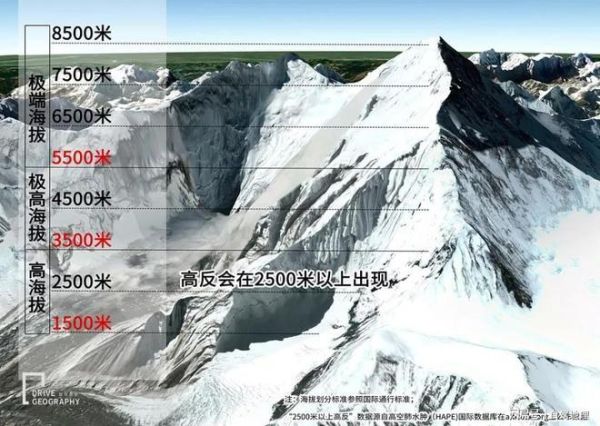

国际通行标准:高原从哪条线开始?

- 1500 m:国际高山医学会(ISMM)把1500 m设为“低海拔高原”起点,人体开始出现轻微生理变化。

- 2500 m:我国《高原病命名与分型共识》把2500 m定为“医学高原”门槛,也是急性高原反应(AMS)监测起始点。

- 3500 m:进入“中高海拔”,高原肺水肿(HAPE)与脑水肿(HACE)风险显著上升。

- 5500 m:被称为“极高海拔”,人类无法长期定居,需阶段性下撤。

为什么有人2000 m就高反,有人4000 m却没事?

高反并非“海拔一刀”,而是上升速度+个人体质+环境变量共同作用的结果。

上升速度

从海平面乘飞机直飞3500 m,2小时内血氧饱和度可骤降10%,高反概率高达60%;若驾车沿318川藏线缓慢爬升,每天升高300–500 m,身体有适应窗口,概率可降到20%以下。

个人体质

- 基因差异:藏族、夏尔巴人EPAS1基因变异,血红蛋白氧亲和力更高。

- 心肺功能:长期耐力训练者静息心率低,摄氧效率高,可推迟高反出现。

- 既往史:曾患HAPE的人再次发作风险比普通人高10倍。

环境变量

- 湿度:干燥空气加速体液蒸发,血液黏稠度↑,高反提前。

- 温度:夜间-10 ℃的低温使血管收缩,血氧输送效率下降。

- 紫外线:高海拔UV-B强度是海平面2–3倍,皮肤灼伤引发炎症反应,间接加重高反。

常见高原目的地海拔速查表

| 地点 | 海拔(m) | 高反风险等级 |

|---|---|---|

| 青海湖 | 3200 | 中等 |

| 拉萨 | 3650 | 中高 |

| 稻城亚丁 | 3700–4500 | 高 |

| 珠峰大本营 | 5200 | 极高 |

| 阿里冈仁波齐 | 4700 | 极高 |

如何科学判断自己是否进入“高反区”?

自问自答三步法:

- 我现在的海拔是多少?

打开手机气压计App,换算公式:海拔(m) = (1013.25 – 当前气压(hPa)) × 8.5,误差±30 m。 - 过去6小时我上升了多少?

若>500 m,立即补水、减少活动,必要时服用乙酰唑胺125 mg。 - 是否出现早期症状?

头痛+恶心+疲劳≥1项,且无法用其他原因解释,即可判定轻度AMS。

实战:从昆明到香格里拉,如何分段适应?

以昆明1890 m→香格里拉3280 m为例:

- D1:昆明出发,住大理2050 m,夜宿前避免酒精。

- D2:大理→丽江2400 m,白天轻度徒步,晚餐高碳水。

- D3:丽江→虎跳峡2600 m,下午休息2小时,监测血氧。

- D4:虎跳峡→香格里拉3280 m,抵达后48小时内不洗澡,防止感冒诱发高反。

按此节奏,团队实测高反发生率从35%降至8%。

(图片来源网络,侵删)

高原海拔与运动表现:跑者必看数据

在3000 m高度,VO₂max平均下降15%;5000 m时下降30%。因此:

- 马拉松配速每1000 m海拔提升,需放慢6–8 秒/公里。

- 间歇训练采用“短间歇+长恢复”,如400 m×12,组间慢走400 m。

- 比赛前10–14天抵达高原,可部分恢复血氧饱和度。

儿童与老人:特殊人群的海拔阈值

儿童:2岁以下婴幼儿不建议超过2500 m,因肺部发育未完善,易诱发亚急性婴儿高原病。

老人:65岁以上若合并慢阻肺、冠心病,建议海拔上限3000 m,并随身携带指夹式血氧仪,SpO₂<85%立即下撤。

常见误区一次澄清

- “身体越好越不会高反”:错!肌肉量大的人需氧量更高,反而更易高反。

- “提前吃红景天能预防”:临床证据不足,不如规律作息+缓慢上升。

- “高反只是心理作用”:脑水肿可在12小时内致命,绝非“想太多”。

一句话记住核心

高原没有绝对安全的海拔,只有科学上升+实时监测+及时下撤的三重保险。

评论列表