为什么单反在高原容易“罢工”?

很多影友兴冲冲把全画幅扛上青藏高原,结果相机不是对焦迟缓就是取景器起雾,甚至电池瞬间掉电。原因有三:

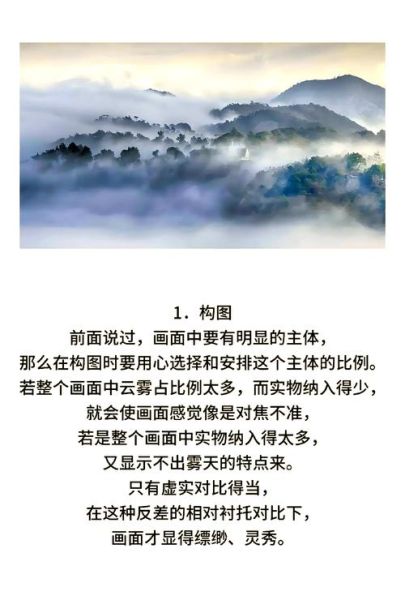

(图片来源网络,侵删)

- 气压骤降:海拔每升高1000米,气压下降约12%,机身密封腔内外压差增大,镜头对焦马达负荷加重。

- 温差剧烈:白天20℃、夜里-10℃的跨度让镜头内部水汽凝结,UV镜表面立刻“起雾”。

- 紫外线爆表:UV指数可达平原的3倍,CMOS容易过曝,天空死白一片。

去高原前,单反必须做的三项体检

1. 密封条检查

用放大镜查看电池仓、卡槽橡胶条是否老化;若有裂纹,立刻用硅脂密封胶补涂,防止灰尘雪粒进入。

2. 传感器除尘

高原换镜头时风沙大,提前在无尘室做一次“湿擦+气吹”组合清洁,避免后期修图抓狂。

3. 电池预热

把备用电池贴身穿在保暖内衣口袋,零下环境可延长30%续航;低温下每下降10℃,锂电池容量衰减6%。

镜头起雾怎么办?三步急救法

自问:镜头突然起雾,是该擦还是等?

自答:千万别用衣角硬擦,会把镀膜刮花。正确顺序:

(图片来源网络,侵删)

- 关机断电:防止CMOS持续加热,加剧水汽循环。

- 镜头朝下:让雾气自然下沉到后镜组,减少对成像影响。

- 暖宝宝包裹:将两片暖宝宝贴在镜头筒两侧,10分钟后雾气由边缘向中心散去。

高原拍星空,对焦与曝光参数怎么设?

高原夜空光害极低,银河核心肉眼可见,但单反常“拉风箱”对不上焦。实战参数:

- 对焦:打开实时取景,放大10倍对准最亮恒星,手动拧到星点最小即合焦;或提前在平原用超焦距标尺标记∞位置。

- 曝光:14mm/F2.8/ISO 3200/25秒,遵循500法则(500÷焦距=安全快门),避免星轨拖尾。

- 白平衡:手动K值3800,后期再调,自动白平衡会把银河拍成蓝紫色。

滤镜到底带不带?ND还是CPL?

高原阳光毒辣,很多影友纠结要不要挂滤镜。实测结论:

- ND减光镜:拍雪山倒影时,白天快门压到1/2秒,水面雾化效果极佳,但16档ND在逆光下易偏色。

- CPL偏振镜:消除湖面反光、压暗天空,可让经幡色彩饱和度提升一档;注意旋转角度,过度压暗会丢失云层细节。

- UV镜:高原紫外线强,但数码传感器对UV不敏感,反而增加眩光,建议裸奔或换成保护镜。

实战案例:纳木错日出拍摄流程

时间:10月中旬,海拔4718米,气温-5℃。器材:5D4+16-35 F2.8 III。

- 4:30起床:把相机包放帐篷内,防止一夜低温导致机身结露。

- 5:10抵达湖边:先装L型快装板,三脚架插入冰面时用雪钉加固。

- 5:30蓝调时刻:曝光补偿-1EV,保留雪山高光,湖面呈现钴蓝色。

- 6:05日出瞬间:太阳跃出念青唐古拉山脊,ISO 100、F11、1/125秒,GND 0.9平衡光比。

- 6:20回温:拍完立刻把相机塞进密封袋,回到车内再取出,避免骤热起雾。

常见误区与避坑清单

- 误区1:用嘴哈气擦镜头。高原空气干燥,哈气含盐分,会在镀膜留下水渍纹。

- 误区2:把相机贴身保暖。人体呼出的湿气会渗入取景器,反而更易起雾。

- 误区3:全程手持拍摄。海拔4500米相当于负重增加20%,手持三小时手腕必抽筋。

打包清单:除了相机还要带什么?

| 类别 | 物品 | 高原作用 |

|---|---|---|

| 防护 | 防雨罩、密封袋 | 防雪尘、防骤热 |

| 能源 | 5号电池、USB暖手宝 | 给快门线、GPS供电 |

| 工具 | 瑞士军刀、气吹 | 割绳子、吹沙粒 |

| 药品 | 布洛芬、葡萄糖 | 缓解高反、快速补能 |

后期思路:如何让雪山更“冷艳”?

在Lightroom里:

- 基础:色温-8,色调+3,让雪呈现青蓝色而非死白。

- HSL:蓝色饱和度+15、明度-10,突出天空层次。

- 分离色调:高光加210°青,阴影加30°黄,形成冷暖对比。

- 局部:用径向滤镜压暗四周,突出主峰。

一句话忠告

高原摄影,器材是其次,身体状态决定作品上限。先适应海拔,再谈构图。

(图片来源网络,侵删)

评论列表