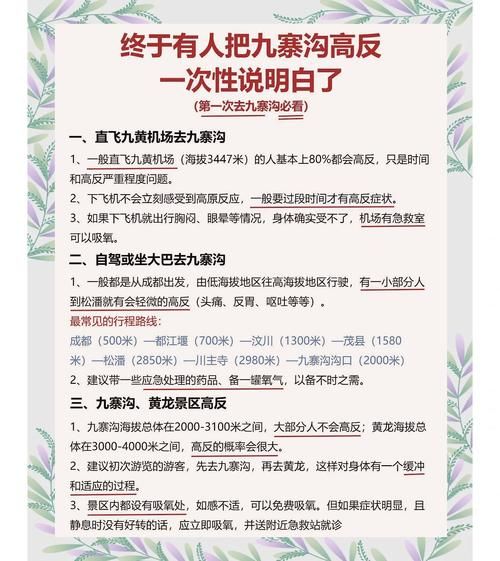

一、九寨沟“高原红”到底指什么?

很多游客第一次踏上海拔2000米以上的九寨沟,会发现脸颊、鼻尖甚至额头出现对称的绯红色斑块,当地人称之为“高原红”。它并非简单的“害羞脸红”,而是高海拔紫外线+干燥空气+低温刺激共同作用下的毛细血管扩张现象。

(图片来源网络,侵删)

自问:为什么只在高原出现?

自答:平原地区空气湿度高,紫外线被水汽部分吸收;而九寨沟年均湿度不足60%,紫外线强度比同纬度平原高出30%以上,皮肤屏障受损后,毛细血管代偿性扩张,久而久之形成持久性红斑。

二、高原红与高原反应是一回事吗?

不是。高原反应以头痛、恶心、乏力为主,属于全身性缺氧;高原红则是局部皮肤血管病变,两者可同时出现,也可单独存在。

- 高原反应:24小时内出现,吸氧或下降海拔即可缓解。

- 高原红:需数天至数周形成,即使离开高原,红斑仍可能持续数月。

三、哪些人群更容易被“高原红”盯上?

并非人人都会中招,以下三类人风险最高:

- 干性敏感肌:角质层薄,皮脂分泌少,屏障功能先天不足。

- 长期户外工作者:如景区讲解员、摄影向导,每日暴晒时间超过4小时。

- 防晒意识薄弱者:未使用SPF50+/PA++++防晒霜,或未每2小时补涂。

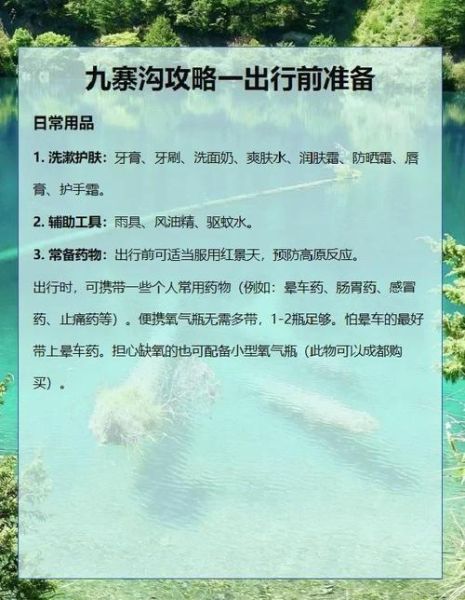

四、九寨沟旅行期间如何有效预防?

1. 出发前30天开始“皮肤耐力训练”

每日早晚使用含神经酰胺+胆固醇的修复霜,模拟高原干燥环境,提前增厚角质层。

2. 防晒做到“三明治法则”

第一步:抗氧化精华(维生素C/E)打底,减少自由基损伤。

第二步:足量涂抹物理防晒霜(二氧化钛+氧化锌),每次至少1元硬币大小。

第三步:用矿物质防晒粉饼按压定妆,防止汗水冲刷。

(图片来源网络,侵删)

3. 装备选择:别忽视“小物件”

- UPF50+防晒面罩:覆盖颧骨至下巴,避免口罩与皮肤摩擦。

- 宽檐帽+偏光墨镜:减少地面反射光对侧面的二次伤害。

- 便携式冷喷仪:每2小时用低矿化度温泉水喷雾降温,收缩毛细血管。

五、已经出现高原红怎么办?

1. 72小时黄金修复期

立即停用含酒精、水杨酸的产品,改用0.1%积雪草苷软膏+医用冷敷贴,每日3次,每次15分钟。

2. 回平原后的“褪红持久战”

毛细血管一旦扩张,需3-6个月才能自然回缩。可尝试:

- 脉冲染料激光:针对明显红血丝,1-2次即可见效。

- 口服芦丁片:增强血管壁韧性,每日2次,每次20mg,连续8周。

- 夜间修护法:睡前厚涂含泛醇+角鲨烷的睡眠面膜,次日清晨用32℃温水冲洗。

六、九寨沟本地人的“祖传偏方”靠谱吗?

寨子里的老人会推荐用雪茶煮水湿敷,雪茶富含地衣酸,确实有抗炎作用,但需注意:

- 煮沸后静置至40℃以下,避免烫伤。

- 每次不超过10分钟,过度湿敷反而破坏屏障。

- 敏感肌需先在前臂内侧测试,确认无刺痛再使用。

七、长期影响:高原红会发展成皮肤病吗?

若放任不管,可能演变为高原性毛细血管扩张症,表现为:

- 持续性红斑伴灼热感,温度变化时加重。

- 后期出现丘疹或脓疱,类似酒糟鼻。

早期干预是关键,每年9-10月紫外线仍强烈,返程后建议做一次Visia皮肤检测,记录毛细血管密度变化。

(图片来源网络,侵删)

八、带妆游客的特殊处理方案

九寨沟拍照需求高,但彩妆可能加剧干燥:

- 选择矿物粉底(成分表首位为二氧化钛),避免含滑石粉的产品。

- 用定妆喷雾替代散粉,减少粉体吸走皮脂。

- 卸妆时用乳状卸妆膏轻柔打圈,禁用化妆棉反复擦拭。

高原红是九寨沟赠予的“特殊纪念”,但科学防护能让这份记忆只留在照片里,而非脸上。

评论列表