很多人第一次进藏、去稻城亚丁或走青藏线前,都会问同一个问题:海拔多少米会有高原反应?答案并不绝对,但医学与户外经验都指向一个大致区间——2700~3000米。超过这条“红线”,人体开始出现缺氧代偿;个体差异、上升速度、停留时间决定了症状轻重。下面用问答形式拆解关键知识点,帮你把风险降到最低。

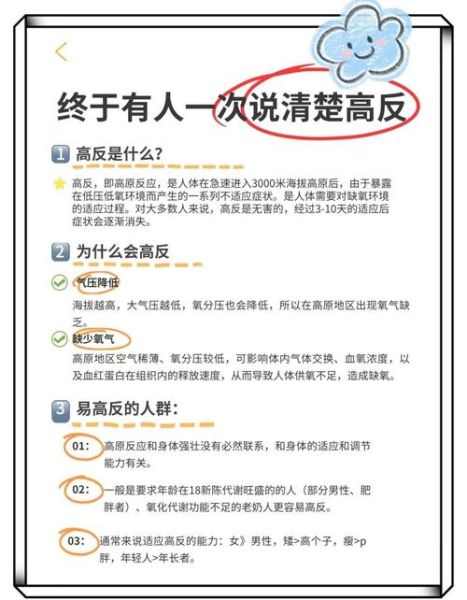

高原反应到底从哪一米开始?

2700米是国际高山医学会普遍认可的“敏感起始线”。

- 在2700~3500米,约20%的人会出现轻微头痛、乏力;

- 到达3500~4500米,发生率飙升至50%以上;

- 超过4500米,几乎人人有感觉,只是程度不同。

因此,海拔3000米常被当作“心理警戒线”。

为什么有人3000米就高反,有人5000米才晕?

决定因素并非单一,而是多变量叠加:

- 上升速度:飞机直飞拉萨(3650米)比汽车缓慢爬升更容易高反。

- 停留时间:当天往返折多山(4298米)与连续住三晚,身体反应截然不同。

- 个人体质:贫血、心肺功能差、肥胖、感冒期间都会放大症状。

- 既往史:曾经高反的人再次发作概率高出2~3倍。

一句话:海拔只是触发器,真正决定痛苦指数的是“人+方式+时间”。

轻度、中度、重度高原反应如何区分?

用一张表快速自查:

| 分级 | 症状 | 处理建议 |

|---|---|---|

| 轻度 | 微头痛、食欲差、睡眠浅 | 原地休息、多喝水、少量多餐 |

| 中度 | 持续头痛+恶心、走路喘 | 口服布洛芬+地塞米松,考虑下撤300~500米 |

| 重度 | 呕吐不止、步态不稳、意识模糊 | 立即吸氧并下撤,疑似脑水肿/肺水肿 |

注意:重度高反是急症,拖延超过6小时可能致命。

出发前7天,身体可以做什么准备?

1. 有氧训练:慢跑、游泳、骑行,每周3次,每次30分钟以上,提升携氧能力。

2. 药物预适应:提前3天开始服用红景天胶囊(每日2次,每次2粒),虽非万能,但能减轻症状。

3. 睡眠调整:把入睡时间提前1小时,模拟高原“早黑早醒”节奏。

4. 体检排查:心电图、血常规必做,隐匿性心脏病在高原会瞬间放大。

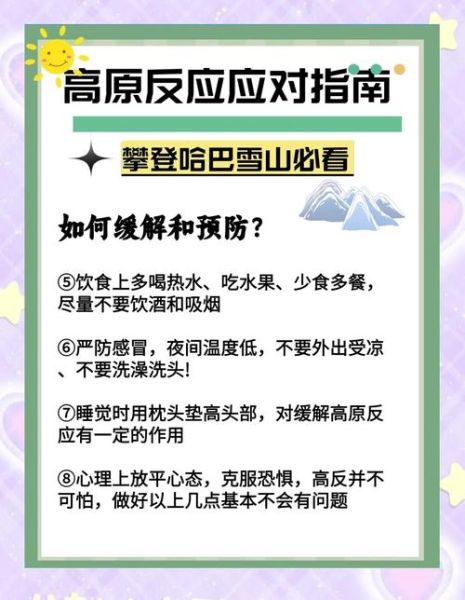

在高原,如何“吃、喝、睡”才能降低高反?

吃:高碳水、易消化、少油腻。推荐燕麦粥+鸡蛋+香蕉,既补糖又补钾。

喝:每天≥3升温水,忌酒、忌甜饮。可自制“糖盐水”——500ml水+1勺葡萄糖+1小撮盐。

睡:头高位30°、房间通风、睡前2小时不刷手机,减少耗氧。

节奏:抵达首日不洗澡、不奔跑、不熬夜,把“躺平”当成正经事。

哪些药物和装备必须随身带?

- 乙酰唑胺(Diamox):250mg/次,每日2次,出发前1天开始,连服3~5天,可加速适应。

- 地塞米松:4mg/次,每6小时一次,仅限中度以上症状,孕妇慎用。

- 便携血氧仪:指尖夹式,低于85%立即下撤。

- 氧气罐:1L装可吸15分钟,仅作应急,不可依赖。

- 防晒:SPF50+、墨镜、遮阳帽,紫外线会加剧脱水与头痛。

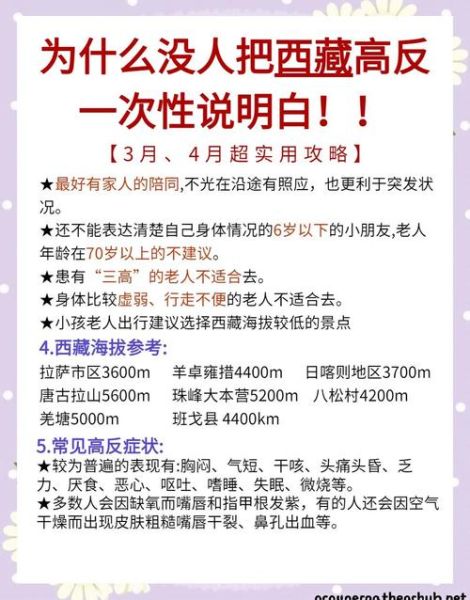

自驾、火车、飞机,哪种进藏方式高反最轻?

火车:青藏铁路从格尔木(2800米)缓慢爬升至拉萨,车厢内弥散式供氧,适合初次进藏。

自驾:318川藏线海拔起伏大,但可自主控制停留点,推荐“住低走高”原则——白天翻山,晚上回低海拔住宿。

飞机:2小时从平原到3650米,身体来不及适应,高反发生率最高,建议落地后直接去酒店静卧。

儿童、孕妇、老人能不能上高原?

儿童:3岁以上、无先心病可上,但需准备儿童剂量乙酰唑胺,并随时监测血氧。

孕妇:孕早期与孕晚期绝对禁止;孕中期需医生评估,且必须携带便携式胎心监测仪。

老人:60岁以上需做心脏彩超,排除肺动脉高压;慢阻肺患者不建议前往。

出现高反后,继续上行还是立即下撤?

自问:症状是否在加重?

自答:若头痛从“偶尔”变“持续”,或出现呕吐,立刻停止上行;若吸氧30分钟后仍无缓解,下撤300~500米是最有效方案。记住:高度每下降100米,血氧饱和度可提升1%~2%。

返程后为何还会“醉氧”?

回到平原,有人反而嗜睡、头晕,这叫“低原反应”。原因是身体已适应高浓度红细胞,突然氧饱和过高,需3~7天重新调整。对策:多喝水、轻度运动、避免熬夜,症状自然消退。

评论列表