高原反应死亡的真实案例回顾

2023年10月,一名来自上海的28岁男性游客在玉龙雪山冰川公园海拔4506米处突发严重高原反应,出现剧烈头痛、呕吐、意识模糊等症状。同行人员未及时下撤,现场仅给予吸氧,未使用便携式高压氧舱,最终因高原脑水肿抢救无效死亡。事后尸检报告显示:脑组织明显水肿,肺泡内大量粉红色泡沫液,符合急性高原病致死特征。

(图片来源网络,侵删)

为什么玉龙雪山更容易引发致命高反?

- 海拔梯度剧烈:丽江古城海拔2400米,索道十分钟内升至4506米,上升速度远超医学建议的每日300-500米安全阈值。

- 干燥缺氧叠加:冬季湿度不足20%,加速体液流失,血液黏稠度增加,加重组织缺氧。

- 游客认知误区:多数人认为"雪山有索道就不算真正高原",忽视预防性服药。

高原反应致死的关键信号

脑水肿的3个隐匿征兆

当出现以下症状时,死亡率在6小时内呈指数级上升:

- 共济失调:无法直线行走超过3米,提示小脑缺氧。

- 反常嗜睡:安静状态下1分钟内入睡,是脑干受压表现。

- 喷射状呕吐:与进食无关的剧烈呕吐,提示颅内压急剧升高。

肺水肿的夜间陷阱

高原肺水肿常在睡眠中加重,因平躺时回心血量增加。凌晨2-4点出现以下症状需立即就医:

- 咳出粉红色泡沫痰

- 指甲床出现"反甲"现象(指甲末端隆起)

- 血氧饱和度低于60%(指尖仪测量)

专业登山队的预防方案

药物预防时间表

| 时间节点 | 药物 | 剂量 | 作用机制 |

|---|---|---|---|

| 出发前24小时 | 乙酰唑胺 | 125mg/12小时 | 促进肾脏排出碳酸氢盐,刺激呼吸 |

| 抵达当日 | 地塞米松 | 4mg/8小时 | 稳定毛细血管膜,减少渗出 |

| 出现症状时 | 呋塞米 | 20mg口服 | 快速脱水,降低颅内压 |

装备选择误区纠正

错误认知:普通便携氧气瓶足够应对。 实际测试:1L容量的氧气瓶在4500米海拔,以2L/分钟流量使用,仅能维持15分钟,无法支撑下撤时间。 正确做法:携带脉冲式供氧设备(如Inogen G5),同等容量可延长使用至2小时。

黄金救援的4分钟窗口

在玉龙雪山急救站统计的47例重度高反中,从出现脑水肿症状到昏迷平均耗时18分钟,而索道下山最快需22分钟。因此:

- 立即使用便携式高压氧舱(Gamow Bag),模拟下降1500米海拔

- 舌下含服硝苯地平10mg,预防肺动脉高压

- 保持头高脚低30°体位,减少脑静脉回流阻力

- 每5分钟监测一次血氧和意识状态

特殊人群风险倍增因素

儿童高反的伪装性

5-12岁儿童因表达能力有限,常以反常哭闹或拒食为首发症状。2022年曾有一名8岁男孩在牦牛坪(海拔3700米)持续哭闹被误认为"闹情绪",3小时后发生昏迷,CT显示脑沟回消失。

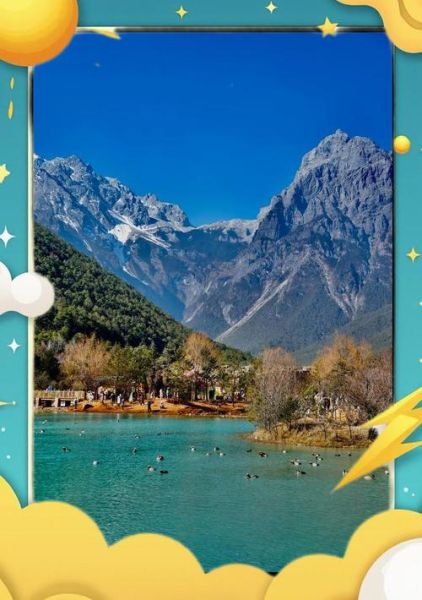

(图片来源网络,侵删)

女性的激素敏感期

黄体酮水平升高期(月经周期第20-28天)的女性,肺水肿发生率增加2.3倍,因孕激素增强肺血管对缺氧的收缩反应。

法律层面的责任划分

根据《云南省旅游条例》第38条:

- 旅行社未提前告知高反风险的,承担主要赔偿责任(2021年判例赔偿78万元)

- 景区索道公司若未在海拔3000米以上站点配备高压氧舱,视为设施缺陷责任

- 游客隐瞒心血管疾病史的,自行承担30-50%责任

返程后的迟发性伤害

约12%的重度高反幸存者在返回平原后2-6周出现高原脱适应症,表现为:

- 持续性头痛(脑脊液压力调节滞后)

- 睡眠呼吸暂停加重(中枢化学感受器敏感性改变)

- 视网膜出血斑(缺氧导致的血管脆性增加)

建议此类人群进行高压氧治疗(2ATA,每日1小时,连续5天)以促进毛细血管修复。

(图片来源网络,侵删)

评论列表