一到海拔3000米,为什么有人立刻头痛、恶心,有人却像没事?答案:个体对缺氧的敏感度不同,但90%的初上高原者都会在6-12小时内出现某种程度的初期症状。

(图片来源网络,侵删)

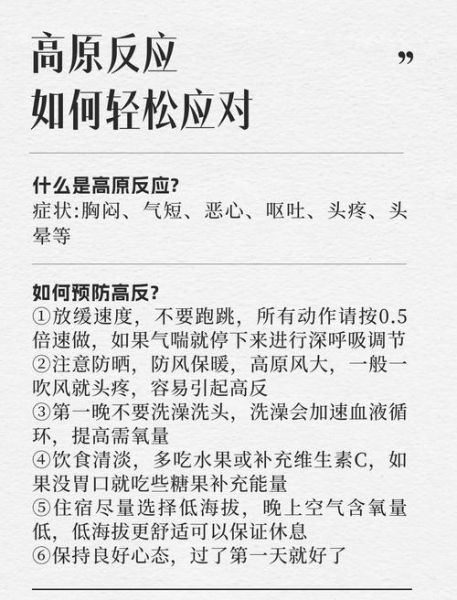

初期症状到底有哪些?别只盯着头痛

很多人以为“头痛=高反”,其实高原反应是一套组合拳:

- 神经性:钝痛或跳痛,多在前额与双颞,弯腰时加重

- 胃肠性:恶心、反酸、食欲骤降,甚至喷射状呕吐

- 循环性:指尖发紫、指甲床回血慢,提示末梢缺氧

- 睡眠性:凌晨惊醒、心悸,伴随“睡几小时就醒”的怪象

自问:为什么晚上症状更重?

自答:夜间呼吸频率自然下降,血氧饱和度比白天再跌3-5%,所以高反在凌晨最容易恶化。

如何快速缓解?先分“轻、中、重”三档处理

轻度:血氧85-90%,还能自己走路

- 停:立刻停止上升,原地休息至少30分钟

- 喝:小口多次喝温水,每小时300-400ml,忌冰水

- 氧:便携式氧气瓶2-3口/次,间隔15分钟,避免一次性吸完

- 药:口服布洛芬200mg+地塞米松2mg,可叠加红景天胶囊

中度:血氧80-85%,走路摇晃

- 下撤:海拔下降300-500米比任何药物都管用

- 持续低流量吸氧:2L/min,用鼻导管,避免高流量导致二氧化碳潴留

- 联合用药:乙酰唑胺125mg早晚各一次+地塞米松4mg每8小时一次

- 监测:每30分钟测一次血氧与心率,记录在手机备忘录

重度:血氧<80%,意识模糊

自问:此时还能硬撑拍照吗?

自答:任何拖延都可能演变为高原脑水肿,必须立即下撤并拨打120或当地救援电话。

预防比治疗更便宜:出发前7天的准备清单

| 项目 | 具体做法 | 科学依据 |

|---|---|---|

| 药物预适应 | 乙酰唑胺125mg/晚,连用3天 | 促进碳酸氢盐排出,提前启动过度换气 |

| 睡眠训练 | 在家垫高枕头30°,模拟高原低氧体位 | 减少夜间低通气导致的血氧骤降 |

| 有氧耐力 | 每天40分钟慢跑,心率维持在120-140 | 提高红细胞2,3-DPG含量,增强携氧能力 |

| 铁储备 | 女性查血清铁蛋白<30ng/ml时补铁 | 缺铁会限制高原红细胞生成,加重症状 |

常见误区逐条粉碎

误区一:提前喝红景天就能万事大吉

真相:红景天苷的半衰期仅1.5小时,需持续服用7天以上才可能提升SOD活性,临时抱佛脚无效。

误区二:多喝酥油茶防高反

真相:酥油茶高热量但高钠,反而加重夜间口渴与脱水,每日不超过500ml。

(图片来源网络,侵删)

误区三:吸氧会“上瘾”

真相:医学上不存在“氧依赖”,真正危险的是该吸不吸导致脑缺氧损伤。

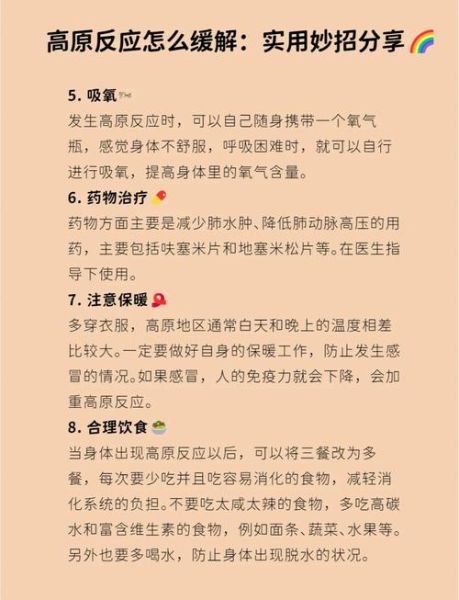

回到平原后,身体还会“报复”吗?

自问:为什么有人下山后反而头晕?

自答:这叫“低原反应”,因血红蛋白仍处高黏状态,通常48小时内自行缓解。建议:

- 继续补液,每日饮水2000ml以上

- 避免剧烈运动,给血液黏度恢复时间

- 如持续头痛,可做高压氧舱一次,快速“脱适应”

一句话记忆

高原反应初期症状不可怕,怕的是误判与拖延;停、喝、氧、药四字诀,关键时刻能救命。

(图片来源网络,侵删)

评论列表